在明朝歷史上,邊關上活躍著一支哨探隊伍,其職責和功能類似于如今的偵察兵,擔負的是特種作戰任務,他的名稱叫做“夜不收”。

明代的邊防,是按照墻-關-堡的布局來布防的,堡即是堡臺,相當于如今的邊防哨所,而“夜不收”就是駐守在堡臺內的偵查哨兵,此名稱是專指,指的是“能深入虜營哨探得實”者,也就是相當于如今的特種部隊,他們專門被訓練成能深入敵境或敵營打探虛實的精銳偵察兵,專事特種作戰。

《明實錄·英宗正統實錄九》:“沿邊夜不收及守墩軍士,無分寒暑,晝夜瞭望,比之守備,勤勞特甚。其險苦艱難,比之別軍懸殊,若非加厚優給,何以責其用命?”

明居庸關長城北路,前突二十余里處有一小村叫楊家驛,酉時已過,一隊巡邏至此的明軍士兵正準備回返,在此讓戰馬休息,飲用摻了鹽的清水,士兵們則進食肉干、清水。忽然,遠處傳來了急驟的馬蹄聲……

哨官盧鐸立刻上馬,站在坡頂的哨兵急促地說了聲“有敵,約十騎”!只見一騎在前急奔,十余名韃靼騎兵提著彎刀銜尾緊追!被明軍“燒荒”后的草原,塵煙彌漫!明軍一陣箭雨,韃靼騎兵丟下五具尸體,遠遠兜了個圈子,消失在茫茫草原深處!

明隆慶四年九月,居庸關北路守軍什長楊滿貴入韃靼境三百里,獲得了重要情報,并斬敵兩人,因功而賞,楊滿貴的另外一個身份,是一名明朝邊關的“夜不收”。

▲明九邊重鎮示意圖。圖源/最愛歷史

一、“夜不收”的功能與起源

“夜不收”并非是明朝所獨有,顧名思義,它是夜晚派出去打扮軍情的探子、探馬之類,主要是用于刺探敵方消息,獲得軍隊部署動向,為己方制定作戰計劃提供情報參考,為軍事行動提供向導等。

早在春秋時期,秦為了一統天下,乃于六國間廣布細作,凡舉軍屯、民事、禾稼、地形、道路,都是他們刺探的對象,秦每至一地如入家中,在沒有詳細作戰地圖和導航裝備的古代,這都是細作的功勞。

古代作戰,派細作偵察是了解敵情的唯一方式,所以自春秋時起,軍隊都注重這種能夠獲取第一手資料的偵察方式。“多選軍中勇健之士,以金賞之”。但是,細作作為一個獨立的兵種出現,成軍于明代。這就是“夜不收”的傳襲。

“夜不收”稱謂最早見于文字,是《元曲選》中的《漢高皇濯足氣英布》:“貧道已曾差能行快走夜不收往軍前打探去了,著他一見輸贏,便來飛報。”

這部戲的作者是元代戲曲作家尚仲賢。一個軍職能夠在戲曲中出現,并且讓老百姓聽了能夠明白咋回事,說明“夜不收”已經在軍中廣泛設立了。至少在明成祖朱棣執政期間,“夜不收”已經在中原文明對游牧民族的作戰中開展顯露自己獨特的作用。名將戚繼光在剿滅倭寇時,每營均設五十名夜不收,以備偵察敵蹤之用。而真正讓“夜不收”名揚天下的,卻是明朝與蒙古及后金的作戰。

明朝嘉靖年間,承平日久、邊備松弛,蒙古韃靼部、兀良哈部時時襲擾邊鎮,他們充分發揮了機動性強的特長,往往采取突然襲擊的方式,越過長城實施搶掠,給邊境百姓帶來了深重的災難。

而發生在嘉靖二十九年的最為嚴重的“庚戌之變”,更令朝野震動。此年八月,韃靼土默特部俺答汗破古北口,圍困京師八日之久,周邊無數百姓在燒殺擄掠中傷亡甚重,此后游牧民族屢屢犯邊。時有“南倭北寇”之說,其實游牧民族的危害遠比倭寇要大得多。

在這種背景之下,曾經有軍事上多有建樹的譚綸被任命為薊遼總督,負責京師等北邊重鎮的軍事防務。說起明中后期的名將,大家可能對戚繼光等更為熟悉一些,但譚綸卻毫不遜色。他幼時便好兵法,其后入仁,在臺州任職時,數萬倭寇來襲,譚綸率部數戰數捷,并將倭寇首領斬首,名噪一時,是文官中少有的軍事通才,與戚繼光并稱“譚戚”。

譚綸上任之后,在隆慶皇帝和首輔張居正的大力支持下,整頓軍務、修繕長城,在京師北邊修建了一條鋼鐵防線,北方諸鎮的形勢迅速得到了穩定,敵不敢輕易犯邊而進。在編練部隊的過程中,“夜不收”是譚綸相當重視的兵種,楊滿貴就是其中的一員。

楊滿貴,世居涿州,祖上隨成祖“靖難”,世代為軍戶,楊滿貴成年入伍之后,原本是一個小卒。因為機警細心、粗通文字被選為夜不收,并且經歷了“殘酷”的訓練。

在以馬匹為主要交通工具的古代,騎馬奔襲、趕路是基本功,夜不收在訓練中,常常脫去馬具,僅以雙腿夾馬任意馳騁而不墜方為合格,時間長了,楊滿貴走路都有點羅圈了,當然大多數騎兵也有這個特征。

夜不收的主要職責是刺探情況,所以要學會最基本的地理知識、繪圖技巧,能夠將敵人的營地情況原原本本記錄下來,確保情報來源的精確。而夜不收要深入敵境,還要學會日常的韃靼語,至少訊問、問路是不成問題的。

▲明長城老牛灣段 偏關縣新聞辦提供

由于“夜不收”這個兵種的特殊性,決定了它不可能大規模、成建制行動,往往三五成群滲透入境,并且不能披甲、攜帶刀槍等大型兵器,在訓練科目上更注重短兵搏殺、攀登、隱匿等方面的訓練。

為了增強“夜不收”的體力,在訓練中還采取“舉巨木、沙袋”等方式,讓他們能夠適應連續作戰和長途奔襲。盡管訓練如此嚴格,“夜不收”還是時時刻刻面臨著生死威脅。此次,楊滿貴等四人出居庸關,路遇韃靼騎兵,三人皆在逃亡途中戰死,楊滿貴亦中一箭,所幸未及要害得以身免。

可見,“夜不收”的風險還是相當高的,與此相適應的是,其收入和立功后的獎賞也要高于普通士卒。在“夜不收”營中,楊滿貴每天能夠吃到一份羊肝湯,這是為了防止他們患夜盲癥。

正統三年,明英宗還曾下令給各邊夜不收,月糧增加二斗。正統八年,又下令宣府的夜不收,除了三斗行糧以外,再給一石。

除刺探情報外,“夜不收”還要承擔滲透、襲擾、燒荒、傳訊、襲殺等特種作戰,他們的存在,為明朝對蒙、后金的作戰提供了有力的情報支持,也讓游牧民族對其恨之入骨,后金更是組建了“卡倫”和“捉生隊”用于應付“夜不收”,雙方的特種兵,在塞外的草原上進行了生死搏殺!

▲明長城李二口段@新大同

二、一次“失敗”的營救見證了“夜不收”的強悍

實際上,“夜不收”并非軍中唯一的特種兵,此外,軍中還設立了“健步、尖哨、快馬”等,在職能上與“夜不收”有所重合,功能上近似,但“夜不收”卻始終保持了自己獨特的地位。而英宗年間的一次營救,更展露了其強悍的專業能力。

正統十四年,明英宗朱祁鎮在太監王振的蠱惑下,御駕親征瓦剌,卻在土木堡遭受慘敗,五十萬大軍損失慘重,明軍最為精銳的“三大營”全軍覆沒,張輔、王佐、丁銘等五十余名重臣戰死,而明英宗也成為了瓦剌太師也先的俘虜。皇帝為敵所俘,在歷史上都不多見,太師也先視朱祁鎮“奇貨可居”,意欲將其當成“破城利器”。

也先挾英宗來到大同城下,喝令守將開門投降。守將郭登使出緩兵之計,派人覲見英宗并奉上酒肴和金銀,郭登在拖延時間、麻痹瓦剌的同時,密派夜不收實施滲透營救計劃。當天晚上就聯絡上了能夠與英宗見面的袁彬,并將營救計劃相告。

夜不收楊總旗密告袁彬:今夜有五個夜不收來,密請爺爺石佛寺去,待他尋不見時,便乘間入城去。

土木堡之變后,袁彬一直陪在英宗身邊并以死相護,深得英宗信賴。由皇帝之尊變成階下囚,英宗一定是痛不欲生,然而當袁彬把營救計劃告訴他時,他卻害怕了。

英宗的回答是:此危事,使不得。先在土木時不曾死,我命在天,若萬一不虞,如何好?

夜不收的計劃還是相當周密的,郭登也必然安排了后手,成功的機率還是很大的,即便事敗,也先也未必會殺掉英宗,可惜英宗缺乏拼死一搏的勇氣,手下再給力也無能為力啊!此事只能作罷。數日后,也先再次來到大同城下,郭登決意再次營救英宗,卻因為走漏風聲,也先率部撤退,英宗也被裹脅而去。

這次營救行動雖然失敗了,但是“夜不收”強悍的滲透作戰能力還是給英宗留下了深刻的印象。在經歷“南門之變”重新登基之后,英宗還不忘記給“夜不收”“加薪”,很可能就是那次營救的影響。

郭登作為一個臣子,皇帝對他而言就是身家性命所系,如果有所損傷,只怕郭登舉家都難逃罪罰,他卻對“夜不收”如此信任,也從另外一個角度證明了夜不收的強悍。我們可以試想一下,潛入敵營,在千軍萬馬中準確找到皇帝的所在,是一件多么難以辦到的事情!

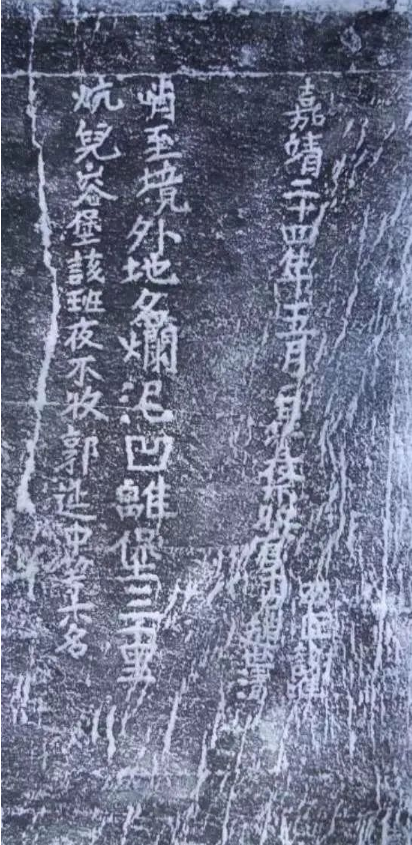

▲夜不收石刻

三、強悍過人的“夜不收”是如何衰敗的

“夜不收”作為一個相當重要的軍種,在明朝對外作戰中發揮了極為重要的作用,譚綸、戚繼光等名將都相當重視,但是在明后期,卻與其它明軍一樣,走上了衰敗的道路。

明軍衰敗的危機,實際上在明朝最為鼎盛的萬歷年間就埋下了。萬歷六年,皇帝下詔要求新增20萬兩的金花銀常例,萬歷十年又要取太倉銀和光祿寺銀共30萬兩。而實際上,金花銀等都是朝廷透支的財政支出。

此時萬歷一朝拖欠白銀已超過百萬兩之巨,到了萬歷四十八年,邊鎮軍餉已經拖欠達到了百萬之巨。邊鎮守軍已經出現了嚴重的危機,其中標志性的事件就是戚家軍事件。

1595年,1700余名戚家軍,被新上任的薊鎮總兵王保集于校場“剿滅”,兩年前,這支部隊在遠征朝鮮時率先登上城墻破城,但是歸來之后,不僅沒有拿到率先登上城墻的賞銀,連此前拖欠的餉銀都沒有兌現,軍中多有怨言,隱有嘩變跡象。最終,這支為明朝立下赫赫戰功的軍隊,就此消亡于世間。此次事件,實際上卻是明朝軍備衰落的一個標志。

實際上,在明朝當兵不僅僅是一份職業,也是一個賴以謀生的飯碗,戚家軍超強的戰斗力除了訓練得法之外,還因為他們領的是“雙餉”。皇上也不差餓兵嘛!戚家軍如此,其后隨著大明內憂外患更加嚴重,財政危機也更加突出,欠餉已經成為常態,邊鎮明軍如此,“夜不收”當然要受到影響。

再者,明朝邊鎮守御方略,多出于人治。當張居正在朝時,能夠給邊鎮將官以支持,張居正逝世之后,便因人廢政!明朝的許多官員只爭對錯,無視邊鎮實際,不過夜不收并不是明軍唯一的情報系統,還有急步、健步、尖哨、緝事、通事等也都負責和參與對敵的偵察刺探工作,這些部門既有合作也有沖突,要從中篩選出真正有價值的情報,需要清醒的判斷。

而到了明末崇禎年間,內有李自成、張獻忠為首的農民起義,攻城陷寨,外有正在崛起的后金虎視眈眈,屢屢犯邊,境內更是天災不斷,大將重臣屢遭誅殺,各系統協調困難,政令不統一的情況下,邊防情報體系就很難達到初期的水平了,縱使戚帥再世亦無回天之力,最終北京城為李自成所破,其后吳三桂開山海關,引清后入關,明亡!而明朝屢立奇功的“夜不收”也湮滅在歷史的塵煙中!

從歷史角度來看,在古代“特種部隊”早已有之,由于歷史、文化、以及各朝代因當時政治、軍事、經濟等原因,其構成規模、活動形式、使用方法,建制架構等都有所不同。但它的軍事用途和目的是一致的,在我國軍事史上,明代的“夜不收”是比較典型的一支中國古代特種部隊,在今天我們研究古代軍事、歷史和軍事戰略等方面,有著獨特的意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|