紫禁城古建筑是我國古代宮殿建筑的優秀代表,而位于中軸線區域的建筑則是其中的精華。在這里,“中軸線”是指南北方向的正中心連線。

我國古人根據對天文現象和自然現象的觀察與歸納,總結出了中心、中正思想與建筑及建筑群之間的關系,將自然法則與營造法則緊密聯系在一起,認為南北方位比東西方位更為重要,其主要原因在于:白天可以根據正午時太陽的投影方向確定南北方位,晚上則可以根據北極星的位置找出南北方位;一旦確定了南北方位,那么東西方位自然也容易確定。

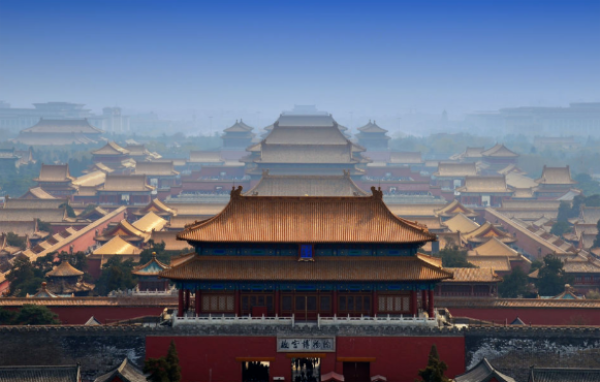

紫禁城從南到北的中軸線建筑依次為午門、太和門、前朝三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)、乾清門、內廷后三宮(乾清宮、交泰殿、坤寧宮)、坤寧門、御花園(含欽安殿)、神武門。

從平面布局來看,紫禁城重要的建筑均位于中軸線上,且平面布局方式巧妙而又合理。其中,午門是紫禁城的南大門,是帝王舉行重要儀式的場所。

午門坐落在凹形城臺上,由城樓與兩側的燕翅樓組成,顯得高大森嚴。

太和門、乾清門分別是明、清皇帝上朝的地方,其建筑面積不大,但符合古代帝王“御門聽政”的執政理念,且門前有開闊的廣場,以利于大臣上朝。

前朝三大殿是帝王舉行重要儀式的場所,其位于三層高高的臺基之上,在平面上與臺基組成一個碩大的“土”字形,而“土”在我國古代傳統文化中寓意皇權。

內廷后三宮紫禁城初建時為帝后寢宮,其立面造型與前朝三大殿相似,而平面總尺寸約為前朝三大殿的二分之一,充分體現古代帝王“先有國、后有家”的執政理念。

在中軸線建筑確定后,次要的、附屬建筑則以左右對稱的方式嚴格排列在中軸線建筑的兩側,其造型相通、命名對稱、功能相對應。這種建筑的規劃方式,體現了突出中心、凸顯中軸線的特點。

從立面規劃來看,在東西兩側附屬建筑的簇擁下,紫禁城中軸線的建筑猶如一條蜿蜒游動的巨龍,高低起伏,收放自如。

其中,午門是紫禁城的南大門,也是紫禁城內的最高建筑,城樓建在城臺之上,猶如升起的龍頭。

外朝三大殿和內廷后三宮均為馬鞍形起伏的高度變化,總體有秩序地由高至低,再由低至高,其屋頂正中的連線猶如貫穿紫禁城南北向起伏的龍身。

而北部御花園內的欽安殿及神武門出口,其屋頂正中連線又變得平緩,猶如舒展的龍尾。龍在古代封建王朝時期屬于帝王象征,紫禁城中軸線建筑群立面如游龍一般的建筑規劃特征,體現了紫禁城中軸線建筑的核心地位和造型藝術。

從空間規劃來看,太和殿以南、坤寧宮以北均為由門到門,以及兩側的廊廡圍合而成的空間,通過門的連通和貫穿,將每個似乎封閉的空間串成流動的大空間;太和殿與坤寧宮之間的六座宮殿則形成相對獨立的空間,它們是帝王執政及帝后活動的場所,具有一定的隱秘性,彼此只能從兩側通過重重門檻和臺階才能抵達。

紫禁城中軸線各宮殿建筑雖然是分開布置,但彼此之間并非完全獨立,它們相互呼應、相互協調,形成有序的整體。無論是前朝還是內廷的中軸線建筑,彼此之間的廣場正中均有一條漢白玉鋪成的道路相連,僅帝王能夠在上面行走,稱為“御路”。

中軸線上各宮殿建筑空間形式規整、坐北朝南、突出中心、左右對稱,并以御路進行點綴,營造出空間秩序的美感。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|