宋代金銀器器形、紋飾繁多,但大多輕薄小巧,典雅秀美,紋飾上追求詩情畫意,接近于唐代末期的南方風格。

唐代金銀器多為皇家、權宦使用。在宋代,金銀器除皇家、高官使用外,民間也大量使用,這樣使得金銀器在加工、裝飾時變得世俗化、民間化,也使得素面器物占很大比例。一些唐代的器形、紋樣在宋代已不流行,但是,唐對宋的影響仍然存在,并且宋代金銀加工技術在唐基礎上還有所發展。

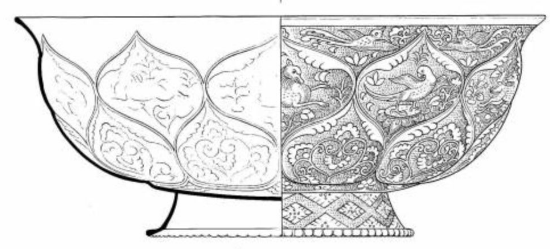

銀鎏金帶托盞 宋

器型

與唐代相比,宋代金銀器的器形玲瓏奇巧,新穎雅致,多姿多彩。唐代的金銀器皿,一般形體較豐腴,如碗盤、盒等,其直徑一般在20厘米以上。而宋代的同類器皿,其直徑往往在20厘米以下。相比而言,唐代金銀器皿顯得氣勢博大,而宋代則以輕薄精巧而別具一格。宋代金銀器在器形上極為講究,可謂花式繁多。如在唐代曲瓣式器型的基礎上,從5曲至32曲不等,而且花型也呈多樣變化。此外,像八角形、荷葉形、蕉葉形、重瓣花錢形、桃形瓜棱形及柳斗形等造型的器皿,亦為唐所不見。金簪、銀絲盒、八卦紋銀環、八角形銀杯、銀碗、銀梅瓶等,均已完全擺脫了唐代的風格影響,成為宋代金銀器的典型代表。其中八卦紋銀環、八角形銀杯、銀梅瓶、銀絲盒等,都是唐代所未見的嶄新造型。

瓜形銀壺 宋

四川出土的宋代彭州窖藏三足圓盤,在唐代金銀器中較多,三足仿生成樹葉形,與唐盤的盤足也以仿生的風格相似,不同之處在于盤上部的口沿較唐盤為窄。而其中的圓盤,在唐代金銀器中占有較大的比例,宋代仍然如此。四川綿陽市宋代窖藏銀器、江蘇溧陽平橋宋代銀器窖藏、江西樂安宋代銀器窖藏、重慶市涂山宋代窖藏等處均有這類盤出土。但在造型上,比唐代銀盤口沿明顯變窄。

彭州宋代窖藏的高圈足銀熏爐,由三部分組成,其形制與唐代丁卯橋、法門寺地宮出土的銀熏爐基本一樣,是明顯受唐工藝風格影響的器物。

六曲葵口形器在唐代銀盤中較為常見,與宋盤的形制區別不大。彭州窖藏出土的宋代六曲葵形銀盤、四川綿陽魏城宋代窖藏出土的6件銀盤,與唐代多曲盤屬于同一風格。

彭州金銀器的另一個特點是花瓣形器物較多,這樣的器物有:菊花金碗、五曲金盞、蓮花紋銀杯、葵形銀盞、蓮花形銀盞、菱形銀盞、十曲圓弧銀盤、多曲銀盤、樹葉形銀茶托、蓮花形銀茶托等,這些器物都體現著唐代后期器物本土化的特點。

彭州宋代窖藏金銀器中,有兩件瓜形金盞、一件葵口圜底金杯、一件瓜棱銀壺,這四件器物形制基本相同。唐代金銀器中,已經存在這樣的器物。保存于美國弗利爾的唐代瓜形銀盒,如果從側面剖開,就是兩件瓜形盞。而盒子的一半,正是無紋飾的葵口圜底金杯。

在唐代金銀器中,有一類叫唾壺(也叫渣斗、唾盂)的器物,如西安唐代折枝紋銀唾壺、浙江省臨安縣水邱氏墓出土的唐代銀唾壺、普賴斯折枝紋唐代銀唾壺。宋代金銀工藝傳承了這種器形,如彭州宋代窖藏金銀器中,出土有兩件銀唾壺。其他如福州茶園山南宋許峻墓、江浦黃悅嶺南宋張同之夫婦墓、武昌卓刀泉南宋墓葬、浙江蘭溪南宋墓、安徽六安花石咀宋墓等都出土了銀唾壺。在金銀器上鏨刻人物故事,也反映出唐對宋裝飾風格的影響。

銀茶托是唐代金銀器中常見的器形,出土有:陜西耀縣柳林背陰村唐代蓮瓣形銀茶托、西安和平門外唐代蓮瓣形銀茶托、江蘇丹徒縣丁卯橋唐代銀茶托,這些器物的器形與彭州出土的宋代兩件葵形銀茶托幾乎完全一致。

在彭州宋代窖藏以及其他宋代墓葬或窖藏中,出土了許多銀瓶(弧腹銀執壺、銀瓶、銀梅瓶),其中的銀執壺,形制與唐代李家營子銀帶把壺、寬城唐代銀壺相似,只是壺頸變得細長,壺身略扁,壺口部完全采用逼真的鳥首狀,不像唐代銀壺只是模仿鳥首形。宋代銀執壺制成立體雕塑的動物紋,明顯不是宋代的作風,但在唐代陶瓷器中則多有與其相近的鳳首,這種造型可能與唐代流行的外來器———胡瓶有一定的關系。梅瓶這種器形最早出現于唐代,而宋代的銀瓶、銀梅瓶可能是由唐代海貍鼠紋銀瓶、奔獅紋銀瓶形制的器物演變而來。

紋飾

宋代金銀器的紋飾以清素典雅為特色。雖沒有唐代紋飾那樣細膩華美,然而其洗煉精純亦非唐所及。素面者,講究造型,光澤悅目;紋飾者則以花鳥為大宗,并使豐富多采的裝飾紋樣,與變化多姿的器物造型巧妙結合,達到和諧與統一。與唐代相比,宋代金銀器的紋飾題材主要來源于社會生活,其表現內容更為豐富多彩,亦更加世俗化,具有很強的寫實性和濃郁的生活氣息。除龍、鳳外,唐代金銀器上常見的翼獸、摩羯等神怪異獸的形象不再出現;其植物、花卉、瓜果和飛禽走獸等紋樣,比之唐代更加多樣化。花木類,如牡丹、蓮花、梅花、菊花、梔子花、竹子、松枝、蕉葉、浮萍、桃、蓮子、荔枝等,多達三十余種。而且將不同品類的苞蕾、花瓣、枝葉、脈絡等,表現得逼真細致,生氣勃勃。這類紋樣常常被視為繁榮昌盛、美好幸福的象征。而禽獸類,如龍、鳳、獅子、仙鶴、龜、蝴蝶、蝙蝠、蝌蚪等,則形象刻畫、充滿生機。這類紋樣往往意味著健康、長壽和富有。

菊花形銀酒盞 宋

用吉祥圖案作紋飾,在唐代比較流行:龍、鳳、牡丹、寶相花、鵲鬧枝頭、鴻雁銜勝、石榴魚子等,這種風格在宋、元時期用意更加直觀明了。如江蘇吳縣元代呂師孟墓出土的金盤,以四個如意頭來象征“事事如意”。年浙江義烏壙李景德寺村窖藏出土的南宋時期的金走龍,昂首張嘴,雙目圓睜,兩角分叉,發鬃后揚,細頸粗身,尾端上卷,遍施魚鱗。四肢矯健,足為五爪,作行走狀。形態威猛,充滿力感,與何家村窖藏出土的唐代金小龍肖似,只是前者在龍的形象上更為細膩、寫實。

銀鎏金魚紋小盒唐

宋代窖藏或墓葬出土的金銀器中,以蓮花為器形或紋飾的器物特別多,如彭州宋代窖藏中就有多件蓮花形器或以蓮瓣為紋飾的器物。唐代是蓮花紋的成熟時期,這與“安史之亂”后,社會政治趨向萎縮,文人心理因此而變得消沉、冷漠有關。到了宋代,政治性隱退,已成為士族階層的普遍心理。這一點,一方面反映在對人生意義更深刻的思考(如理學的興起),另一方面體現在對社會事物的超脫(普遍熱衷于宗教思考),而蓮花正是佛教所常指。彭州出土的宋代蓮花紋銀杯、江蘇溧陽平橋宋代窖藏的鎏金覆瓣蓮花紋銀盞,與何家村窖藏出土的唐代蓮瓣紋弧腹金碗、白鶴蓮瓣紋弧腹銀碗在紋飾風格上一脈相承。

鴛鴦蓮瓣紋金碗 唐

出現在宋代溫碗、熏爐座的鋪首、執壺上的獸面紋,在唐代金銀器中就有體現,如法門寺地宮出土的唐代“浙西”銀盆上的獸面紋。

宋代金銀器上大量使用的小碎點紋,在唐代晚期就已出現,到了宋代,唐代典型的魚子紋襯地已被替代,在需用地紋的地方均用這種小碎點來點綴,作用和效果與唐代魚子紋地一樣。

關于紋樣,體現著唐代風格的宋代器物有彭州窖藏綬帶紋八角形銀杯、石榴花結紋銀碗、鳥紋銀梅瓶、纏枝紋三足圓銀盤等。在唐代金銀器中,綬帶紋、石榴花結紋、鳳紋、纏枝紋已相當普遍,這樣紋飾的器物在何家村窖藏的唐代金銀器中很多。在彭州宋代窖藏中,器物紋樣多以寫實的花、葉為裝飾,這種風格與唐代經過“安史之亂”后,金銀器加工重心南移,唐后期金銀器以本土化花葉裝飾為特點的風格相一致。在彭州宋代器物群中,這樣紋飾的器物有:銀器座、盒式銀熏爐、高圈足銀熏爐、花口銀盤。

加工技術

宋代,金銀器加工技術已由唐的14種發展到19種,宋人王栐的《燕翼詒謀錄》記載有:銷金、貼金、縷金、間金、戧金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、闌金、盤金、織金、金線共19種。在宋代金銀加工技術中,最主要的仍然是沿用唐代成熟的捶揲技術,其次是鏨刻、鏤空(或透雕)、凸花工藝、模沖、鎏金、鉚接以及焊接等。這些工藝是唐代金銀器制作的主要手段,因此也可以說宋代金銀加工技術就是承接了唐并在此基礎上有所發展。在此,有一點需要說明,唐代用以鏨刻魚子紋地的鏨刀,在宋代加工工藝中仍在沿用,如彭州瓜形金盞就是使用這種鏨刀來加工紋飾的。

鎏金銀器的真正興盛是在唐代。宋代鎏金銀器文獻記載較多,占銀器大部。宋代金、銀原料的不足,影響了宋代金銀器的造型大小和裝飾風格,尤其是“澶淵之盟”后,每年向遼進貢的金、銀達10萬兩,金價更高,相對銀器增多,但為了粉飾太平,鎏金銀器或金花銀器變得時興。

浮雕凸花工藝在唐代已經出現,但僅見于金銀器局部的個別花紋。宋代繼承了這種工藝并廣泛使用于器物的主體紋飾,特別是在表現多層次的整幅圖案上。

彭州宋代窖藏中,有成套的高圈足銀熏爐,其工藝、形制與唐代法門寺地宮銀熏爐如出一轍,也采用了透雕、捶揲、鏨刻等工藝,包括熏爐蓋紐也是蓮花蕾狀。

在唐代銀器中,有一件江蘇丹徒縣丁卯橋出土的荷葉形懸魚銀器蓋,其器形與紋飾完全采用仿生荷花葉,這樣的工藝構思與彭州窖藏宋代花口銀盤完全一樣。

總之,唐代金銀器在數量、質量上都達到了歷史的一座高峰,無論是器物制作工藝還是裝飾手法、內容等,宋代金銀器都未能超越。唐代金銀器器形繁多,器體宏大,每種器物又有多種造型,造型渾圓、飽滿,設計中簡與繁、疏與密、動與靜運用巧妙,顯得豐盈有氣勢,并且鎏金,有一種昂揚自信的精神和勃勃生機,具備了一種成熟而大氣的美,突破了金銀器最易出現的纖巧有余而高雅不足的局限。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|