我們讀唐史,雖然唐初期,皇帝英明神威,開疆拓土,而且唐高宗李治還征服了高麗(朝鮮),一雪前仇(隋煬帝、唐太宗都沒能打下),但自唐玄宗李隆基之后,越讀越郁悶,皇帝幾乎被各方的節度使按在地上不停地磨擦,太慫了。那是什么原因呢?

我們先聊聊制度。

唐采用“強枝弱干”,藩鎮權重,君弱臣強。唐也知道晉朝、隋朝的衰亡是因為藩鎮之害,可英明神武的唐太宗李世民怎么就沒能吸取晉隋的教訓,嚴格地限制藩鎮,不管是親王發展成的藩王,還是后來做大的節度使?

雖然囂張的節度使做大做強不是一朝一夕的事,但李世民的主觀意識是自己的自信與強悍。李世民登極之后還和土兵們一起較量箭法,有臣子勸他,唐朝的土兵籍貫雜亂,異族人太多,小心有人暗箭弒君。可李世民哈哈大笑——朕視天下萬民皆如赤子,無所分別,何來提防?但是你不想想,你的后代有沒有這么英明神武。

而宋朝的開國皇帝趙匡胤就高明許多,完全汲取了唐代及五代十國的亡國教訓,他是怎么做的?

趙匡胤無法同李世民相比,他的國家不是在戰場上一刀一槍殺出來的,是他在后周孤兒寡母手中奪出來的,他雖然全體保留了后周的官員,但從開始就提防著反叛和各種不穩定的因素,他怕武將做大,再像唐代一樣,隨意攻打都城,挾持皇帝。

明白了吧,這就是為什么趙匡胤杯酒釋兵權,采用“強干弱枝”的策略的原因。雖然為后世深深的詬病。

但你能說趙匡胤的策略是錯的嗎?

其實他早就想到了,選擇削奪兵權、制約錢谷、收其精兵,雖然各地的軍事力量打壓下去了,最后被異族任意欺凌,但宋朝卻立國長久呀,不管如何,宋朝延續了三百一十九年,超過晉、隋、唐、元、明、清。只有漢朝才比它長了幾十年。

俗話說的好——好死不如賴活著。

像唐朝選擇了強悍,放心大膽地任用臣子藩王,把國家做大做強了,后果是被自己的臣子節度使欺凌,都城六次被攻破,最后亡了國,還弄出來了個五代十國的混亂局面。

而趙匡胤的高明之處就在于,他明白上面的道理,他也知道哪個王朝都遲早必亡,他只不過是想方設法選擇家里平安、沒有內亂的死法罷了。

皇帝跟我們老百姓想法不一樣,就算宋朝被遼、夏、金、蒙古不停的或蠶食或鯨吞,領土不斷縮小,但也比直接滅亡的好,至少家臣很聽話,生活很奢華,多混幾年不更好嗎?

再談談經濟發展。

以唐宋兩個朝代相比來看,唐朝人口和經濟水平,遠不如后來的宋朝,唐朝之所以被后人稱頌,不是因為文治,而是因為武功,唐朝初年攻城略地打下了大片的疆土,打出了不少的番邦,用現在的話說,是打出了“國際地位”。所以后來宋人被遼、金、蒙古輪番蹂躪的時候,人們都喜歡拿盛唐來懷念一番。

我們來看一組數據:

第一,耕地面積對比,宋朝的疆域比唐朝要小的多,大約是1:4,但是,從耕地面積來看,唐朝耕地有485萬多頃,而宋朝耕地卻有511萬多頃。唐朝時期財政收入才3400萬貫,北宋最高時為1.6億,是盛唐時期的4.5倍。

第二,人口對比,唐朝人口最多時約8050萬人(755年),宋朝人口最多時約1.26億人(1124年),這也是中國古代人口第一次突破億人大關。要知道,當時玉米、馬鈴薯、紅薯等農產品還沒有引入中國,中國農作物還是以小麥水稻為主,由此宋朝生產力可見一斑。

第三,農業生產對比,據史料記載,唐朝畝產糧食約1.5石,宋朝畝產糧食約2石,甚至有的地區達到8石,這充分表明了農業科技的進步。

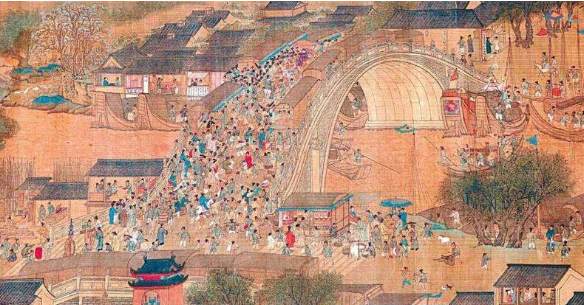

而且,宋朝海外貿易也很繁華,雖然陸地絲綢之路沒有了,但海上絲綢之路卻更加發達了。宋神宗時期,華北地區的年鋼產量達到15萬噸,而英國工業革命后,1788年的鋼產量也不過7.6萬噸。同期,宋朝城市化率達30%,遠高于后世的康乾盛世。

宋朝最厲害的是其GDP,占到全世界70%,人民生活富足,可以說那時候的宋朝人民真正達到了小康。就連現今的美國其GDP也只占世界30%,更遑論中國各封建朝代。

唐朝不論人口、經濟總量都與宋朝相差太遠,除了領土以外,和宋朝真沒什么可比性。

最后,來說說軍事。

唐朝的對手主要有三個,分別是高麗、突厥和吐蕃,高麗和突厥在隋朝時就被多次打壓,元氣一直沒有恢復,突厥還因為內亂一分為二。而吐蕃做為一個部落,唐朝全盛時也只能與吐蕃打成平手,其他時間唐朝都只能防守,但吐蕃戰斗力雖然強悍,可一到平原地區就不是步兵的對手了。

再看看宋朝的對手,以北宋為例,其對手主要是北方的遼國,自北宋建立時,遼國立國都快百年了,而且燕云十六州不在自己手上,防守非常被動。宋朝早期還多次北伐遼國,準備收取燕云十六州,但因為開國皇帝趙匡胤英年早逝,而繼位者趙光義打仗太白癡,無奈只能作罷。

宋朝對外戰爭的勝率超過70%,而唐朝卻是敗多勝少。

唐朝自安史之亂后,唐軍的戰斗力就一蹶不振,但宋朝到了南宋,還與橫掃世界的蒙古騎兵對峙了幾十年,而且還讓蒙古損失了一個大汗。

就軍事力量而言,宋朝比唐朝更強悍些,只是運氣太差,碰上的對手太強大了。但宋朝能在當時的歷史條件下維持三百一十九年,已經可以說明宋朝的實力了。

綜上可見,很明顯,唐朝被歷史學家夸大了,而宋朝卻被貶低了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|