研究中國建筑史的學子沒有不知道日本奈良唐招提寺和鑒真大和尚的。鑒真遠在一千二百余年前為中日兩國文化、藝術的交流做出杰出的貢獻。鑒真所處的時代正是唐朝的開元、天寶“盛世”,是中國封建經(jīng)濟和文化、藝術空前高漲的時代,是李白、杜甫、王維、吳道子、楊惠之、大小李將軍的時代。

這時期中國的建筑,經(jīng)過長期的歷史發(fā)展,特別是經(jīng)過漢、晉、南北朝以來的發(fā)展,也已達到成熟的時期,成為唐朝燦爛的文化藝術的一個構(gòu)成部分。兩晉、南北朝的三個半世紀中,佛法在中國廣泛傳播;中國的匠師就在中國傳統(tǒng)建筑的基礎上,創(chuàng)造了中國特有的佛教寺塔建筑。在這時期之末,佛法通過新羅、百濟而傳到日本;中國寺塔建筑的影響也到達日本。大阪四天王寺、奈良法隆寺等日本最古的佛教建筑和南北朝時期中國佛教建筑的血緣關系是無須在此贅述的。

鑒真干漆像

唐朝統(tǒng)一穩(wěn)定的政治局面下的經(jīng)濟繁榮和文化、藝術、工藝的發(fā)展,為建筑的發(fā)展創(chuàng)造了空前的有利條件,同時也向建筑提出了更高的要求。在隋代創(chuàng)始的大興城的基礎上興建起來的唐首都長安以及洛陽等城市的城市建設工作,許多宮殿和無數(shù)寺觀的建筑就是在這樣的條件和要求下所形成的唐代建筑活動的三個最重要的方面。

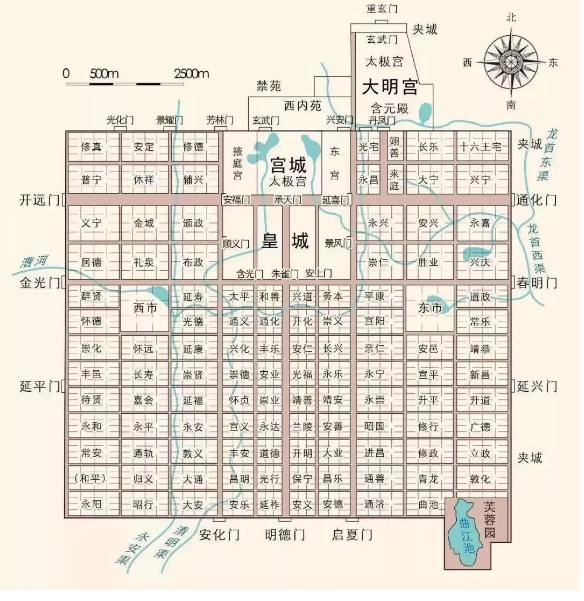

長安城是當時世界上最大、最完整的按全盤規(guī)劃建造的城市。像長安那樣有明確的分區(qū)——皇室居住的宮城、衙署所在的皇城和一般坊里——和系統(tǒng)化的街道和坊里布置的城市在當時是罕見的。

東漢的洛陽在布局上是《周禮·考工記》“匠人營國,方九里,旁三門;國中九經(jīng)九緯,經(jīng)塗九軌;左租右社,面朝背市”的城市規(guī)劃理想的初步嘗試。但生活實踐證明,宮城梗居城中,造成了城市交通的不便。

因此三國初年曹魏營建的鄴城和北朝末東魏營建的鄴南城就將宮城布置在城北部的中央,宮城以南全部是居住坊里,改正了這缺點。隋、唐長安的全局正是鄴城、建康城和鄴南城的繼承和發(fā)展,這對于當時和后世中國的城市乃至鄰國城市的規(guī)劃,有著深遠的影響。

作為都城核心的宮城和宮殿,在這幾個城市中都采用了沿南北軸線左右對稱的布局形式,文獻記述很多,恕不在此敘述。

唐朝的城市和宮殿,雖然現(xiàn)在已一無所存,但是解放以來,中國的考古學家已經(jīng)在洛陽、長安等城市遺址做了不少工作。這些城市的城墻和城門遺址以及若干街道和市場的準確位置已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)掘。鉆探發(fā)掘工作還在繼續(xù)進行。從唐長安大明宮麟德殿遺址可以看出唐朝宮殿的宏偉規(guī)模之一般。一些殘存的刻花磚和石柱、螭首等也顯示這些宮殿建筑的藝術水平。

唐代皇室雖然并崇佛、道,但民間崇信佛教的則占大多數(shù)。南北朝以來建寺造像的功德,經(jīng)過隋及初唐百余年的發(fā)展,到了開元、天寶之世更臻全盛。從《京洛寺塔記》、《歷代名畫記》等記載可以看到當時寺塔建筑、壁畫、造像的盛況。

鑒真的時代,正是上述這樣一個文化、藝術、建筑百花盛開的時代。他自己就是一位熱心的建造者。佛教史籍中說他先后十年間曾營造寺院八十余所,造像無數(shù)。在他第五次東渡失敗,飄流到海南島之后,還在振州(今崖縣)大云寺重建佛殿。

鑒真東渡的主要使命是弘傳佛教,但是圍繞著他的宗教活動,他和他的弟子對日本天平文化在漢文學、醫(yī)藥、雕塑、繪畫、建筑等方面都作出了杰出的貢獻。天寶二載他失敗的第二次東渡,同行的就有“玉作人、畫師、雕檀、刻鏤、鑄寫、繡師、修文、鐫碑等工手”多人。這說明大和尚對于弘法所需的各個方面技術人員的配備都是十分注意的。

在建筑和造像方面,在他和弟子們營建的唐招提寺中,為后世留下了珍貴的遺產(chǎn)。它不僅是日本建筑遺產(chǎn)中的重要文物,不僅是研究唐代中國建筑的重要參考范例,而且是中日人民千百年來傳統(tǒng)友誼的紀念堂。

奈良招提寺內(nèi)的戒壇

唐長安城和宮殿,對于日本的城市規(guī)劃和宮殿建筑也是有顯著的影響的。第八世紀中日本先后營建的平城京和平安京,在規(guī)劃原則上看,可以說都是和長安城完全一致的。雖然三個城市的大小,比例各有不同,但大體上都是方形城廓;宮城都位置在城中軸線的北首;都布置了正角相交的棋盤式街道系統(tǒng),從而劃分出方形的坊里;坊內(nèi)各有“十”字或“并”形的小巷;干道都直對一個城門;宮城正門都同稱為朱雀門,門前干道同稱為朱雀(門)大街(路)。

這一切當然不是偶合的。日本的歷史學家、考古學家和建筑史學者早已指出他們之間的關系了。中日兩國的考古工作者各在本國的這些古城遺址進行了發(fā)掘,進一步明確了它們相同之處。在中國,解放以來對唐長安城城墻、城門、若干街道、坊里和東西兩市的位置、尺寸,都已作了初步勘察或發(fā)掘,對于平城京和平安京的研究也將有所幫助。

由于明清以來的西安城正位置在唐長安宮城的故址上,對唐故宮遺址進行大規(guī)模的發(fā)掘工作是十分困難甚至不可能的。我們只能從文獻記載略知其梗槪。但位置在城外北面的大明宮宮城和各城門以及含元殿、麟德殿等主要殿堂基址已經(jīng)勘測或發(fā)掘。

大明宮的主要殿堂都是以南北軸線為依據(jù)而布置的。南面正門為丹鳳門,正殿含元殿在其北610米。從基址可以看出殿堂本身東西長約60余米,南北寬約40余米。臺基殘存部分高出當時地面約十余米。從殘址上發(fā)現(xiàn)的柱礎(方1.40米,上作復盆)可以推測殿柱直徑當在70厘米左右,從而想像殿的宏偉規(guī)模。含元殿前左右兩側(cè)有東西向的宮墻相連,向前又引出翔鸞、棲鳳二閣。基址顯示,兩閣相距150米。含元殿利用龍首山為基。文獻記載,有龍尾道上達殿基。在殿基前150余米處發(fā)現(xiàn)的(已被農(nóng)民掘出的)青石柱,長1.40米,被認為是龍尾道石扶欄的望柱。

含元殿之北約160余米處可能是宣政門,又北約130余米是宣政殿。殿址東西長近70米,南北寬約40余米;兩側(cè)也有東西向的宮墻。

含元殿與宣政殿之間,還有若干基址,可能是門下省、中書省、弘文館、史館、少陽院、昭德寺等建筑,尚待鉆探發(fā)掘。

宣政殿之北約60米處是紫宸門,又北約70米是紫宸殿遺址。殿址東西長度已不可考,南北寬度約50米。

紫宸殿迤北約200余米是太液池。池南由東至西有排列不整齊的殿基七處,考古學家認為可能是太和殿、清思殿、珠鏡殿、蓬萊殿、金鑾殿的遺址(其中兩處待考)。

遺址比較完整且經(jīng)全部發(fā)掘的是麟德殿。殿址在紫宸殿西北約600米,距太液池西岸200余米。麟德殿的臺基南北長130米余,東西長77米余;臺分上下兩重,共高約2.50米。臺上由東至西有柱礎痕跡十排,每排由南至北為十七柱。原有墻壁殘基尚存,可以看出是由前后四部分構(gòu)成約寬60米、深80米的龐大殿堂。殿前有東西階上達臺上。殿內(nèi)主要部分的地面用精致的花紋磚鋪墁。

麟德殿主殿兩側(cè)還有與之相連并列的郁儀樓和結(jié)鄰樓;主殿與前殿相接處還有東西向的廊屋;兩樓與廊屋之間還有南北向的廊屋相連,形成兩個庭院;院內(nèi)各有一亭——東亭和西亭,這一切都與文獻記載符合。

麟德殿的周圍還有門、廊等環(huán)繞成一組群。目前我們所知道的還僅僅是它的平面梗槪的片斷。至于它的立體形象,則尚有待于研究復原。

從日本建筑史家對于平城京、平安京宮殿的研究可以看出,日本兩京大內(nèi)里的宮殿和長安宮殿之間有許多相似之處。它們同樣都有宮城環(huán)繞,城內(nèi)分成若干個以圍墻和迴廊環(huán)繞的長方形庭院。每一庭院都沿中軸線前后配置若干座主要殿堂,左右以次要殿堂對稱排列。前后院墻正中都有門,左右墻也可能有門。每一座主要殿堂兩側(cè)一般都有廊屋與左右的院迴廊相連,分隔成一進進的庭院。這種庭院式的配置方法,唐長安和日本兩京的宮殿是基本上一致的。

山西五臺山佛光寺大雄寶殿立面圖

從許多建筑物的命名上也可看到許多一致之處。宮城內(nèi)正殿都同樣稱為太極殿。宮城或皇城正門都稱朱雀門。長安宮城正門稱承天門,平安京朝堂院正門則稱應天門。應天門前左右有廊屋向前伸出,盡端各建一樓,稱棲鳳樓和翔鸞樓,而長安大明宮含元殿前也以同一布置形式安置了棲鳳閣和翔鸞閣。

含元殿前有龍尾道,而平朝京安堂院太極殿前也有龍尾壇(文獻中亦稱龍尾道)。此外,平安時期宇治平等院鳳凰堂也是類似含元殿的布局。這些相同之處,都是中日兩國文化傳統(tǒng)之間血緣關系的明證。

當然,上面所舉只是當時中日兩國宮殿一些相同之點,至于不同之處,如唐長安的宮墻是厚實的版筑土墻,城門一般都在城墻上建城樓,而平城京、平安京的宮墻和城門,則用迴廊式,門也就地筑基。諸如此類的差別,不在此贅述了。

唐朝和平安時期的宮殿到今天已蕩然無存了。但唐招提寺講堂原是以平城京的東朝集殿遷建的。它是當時留下的一座宮殿建筑的難得的實例。

總的說來,無論是長安還是平城京、平安京,無論是城市規(guī)劃抑或是宮殿建筑,我們都只能從文獻記載和考古發(fā)掘方面去得到一些不完整的知識,尚有待于進一步的研究。

寺塔建筑是唐朝建筑活動中一個重要的范疇。其為數(shù)之多,分布之廣,遠遠超過了帝王宮殿。宮殿是帝王所獨有,而寺塔則具有廣泛的大眾性。自晉、南北朝有了寺塔建筑以后,廣大人民的生活和城市山林的面貌都比以前豐富多了。隨同佛法之弘播,國家和人民以大量財富和勞動,以極大的創(chuàng)造性建造了大量的寺塔,成為中國文化遺產(chǎn)中極重要的一部分。

唐朝的佛寺組群,在中國今天已經(jīng)沒有一個完整的了,僅能從敦煌壁畫以及少數(shù)其他回話中略見其形象。壁畫中所見,可能是概念化的,但也可能是典型的:一般都以迴廊環(huán)繞殿堂;外圍廊的四角有角樓;一面設門,亦作樓閣形。比較詳細的殿堂形象,則可見自“經(jīng)變”中。

至于現(xiàn)存唐代建筑實例,除相當數(shù)量的磚塔:如西安的大雁塔、小雁塔、香積寺塔、興教寺玄奘塔,嵩山法王寺塔、永泰寺塔、凈藏禪師塔等,日本先輩學者如伊東忠太、關野貞、常盤大定等,多年前就已做了調(diào)查研究。在日本,飛鳥、寧樂、平安等時代的寺塔,不但保存情況比較好,而且日本學者對它們所做的研究工作也多,本無須在此贅述。但有必要指出,如四天王寺、法隆寺、藥師寺等的伽藍配置和敦煌壁畫所見,可以說是一致的,對于中國隋唐佛寺組群研究是可貴的旁證。

對于中國唐代建筑的研究來說,沒有比唐招提寺金堂更好的借鑒了。中國唐以前的佛教建筑在公元八四五年曾經(jīng)“會昌滅法”的大厄。木構(gòu)的殿塔,拆毀殆盡。雖然僅僅幾年之后,宣宗又復法,但安史之亂后,戰(zhàn)亂頻仍,生產(chǎn)被破壞,財力匱竭,被毀的佛寺即使有所重建,亦難恢復盛時的宏偉規(guī)模。因此,遺留到今天的唐代木構(gòu)殿堂,據(jù)中國建筑史家近三十余年來廣泛的調(diào)查所知,僅僅只有兩處,更不用說完整的組群了。

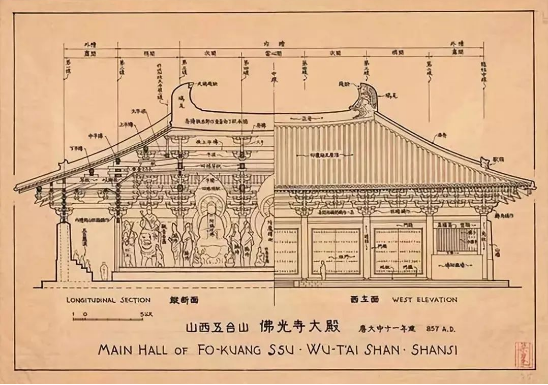

這兩座罕有的唐代佛殿都在山西五臺山。其中較早的一座是南禪寺正殿,建于唐德宗建中三年(公元七八二年),是一座幸免于滅法之厄的、會昌以前的佛殿。另一座是佛光寺正殿,是宣宗復法以后,大中十一年(公元八五七年)所建。

這兩座佛殿興建的年代都在安史之亂以后,藩鎮(zhèn)叛亂此呼彼應,李唐政權(quán)日益危殆、民窮財盡的時代,大規(guī)模的興建已不可能。南禪寺正殿僅僅廣深各三間;佛光寺正殿也不過廣七間、深四間而已。顯然,充其量它們只能算是唐代佛寺中第二、三流的殿堂,是不足以代表唐代全盛時期的佛教建筑的壯麗規(guī)模和最高成就水平的。首先明確了這點,我們就可以它們?yōu)橐环N較低標準的依據(jù),從而推想唐朝全盛時期主要大寺宏偉莊嚴的氣象了。

這兩座佛殿都遲于唐招提寺金堂:南禪寺正殿遲二十三年,佛光寺正殿則遲九十八年。據(jù)日本建筑史家論斷,唐招提寺地址原是一位親王的舊宅,比起平城京的東大寺、西大寺等確實小得多,也不是日本當時最高標準的寺。因此把它和中國現(xiàn)存的兩座唐代佛殿做一些比較分析也是恰當?shù)摹?/span>

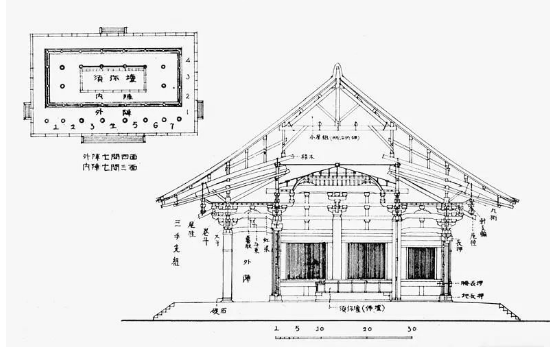

南禪寺正殿是一座極小的、平面近似正方形的小建筑,只有周圍的檐柱而內(nèi)部沒有金柱。殿頂是歇山頂(歇山頂日本稱“入母屋”)。柱頭上用只抄偷心單栱造斗栱,不用補間鋪作。殿內(nèi)徹上露明造,沒有天花、藻井,梁架結(jié)構(gòu)全部暴露可見。屋頂坡度僅及1:3弱。除了不用補間鋪作這一特點與唐招提寺金堂略似外,并無更多相同處,因此不擬在此做分析比較。

但是佛光寺正殿,雖然在年代上與唐招提寺金堂(公元七五九年)相距將近百年,但在結(jié)構(gòu)上卻極相似。

兩殿平面同是廣七間、深四間;同在內(nèi)部用金柱一周;同樣是單檐四注頂;內(nèi)部同樣在柱頭斗栱上施月梁,梁上施小方格天花。總的看來,雖然兩殿大小略有差別(佛光寺正殿平面34.00×17.30米,金堂27.88×14.55米),無論外觀或內(nèi)景,它們都呈現(xiàn)了十分相似的形象和同一格調(diào)的風格,那就是唐代建筑的風格。但在這共同風格之下,兩座殿在細部的處理上又各有不同之點。這些大同小異之處,正像兩個同胞兄弟之異同那樣。

就目前情況來說,兩座佛殿最主要的差別,除上述大小之別外,有下列四點:

1.屋頂?shù)钠露取=鹛矛F(xiàn)有屋頂?shù)钠露缺确鸸馑抡钗蓓數(shù)钠露榷妇枚唷7鸸馑抡铐敿s作1:2的斜度。日本建筑史家指出金堂現(xiàn)有屋頂是后世改建的。從復原圖上看來,兩者坡度基本上相同,因此這差別本來是不存在的。這種比較緩和的坡度正是唐代建筑的主要特征之一。

2.前檐下墻壁門窗的位置。佛光寺正殿正面的墻壁門窗位置在前檐柱的一線上,前面沒有廊;金堂則位置在前金柱的一線上,在前面留出一道通長的廊子,使它的正面的效果和佛光寺正殿有顯著的不同。但必須肯定,這并沒有影響到它們的相似的風格。此外,金堂和正殿同樣都是七間之中,五間設門,兩端盡間開窗,這也就沖淡了它們由于有廊無廊而呈現(xiàn)的差別。

3.斗栱的組合。就斗栱的本身來說,金堂和佛光寺正殿之間的差別是很大的,當然,它們也有相同之處:同是雙抄(日稱“二手先”)出下昂(日稱“尾棰”。金堂單下昂,佛光寺正殿雙下昂);第一抄跳頭“偷心”,不用橫栱(日稱“肘木”)。但是由于它們組合方法和細部處理不同而呈現(xiàn)出不同的效果。

在“材”(即做栱和枋的標準材)的斷面上,中國(唐以來一直到清)的做法一般是高與寬作3與2之比,而日本(金堂及其他建筑所見)的做法則似乎近于4與3之比;中國斗的“耳”、“平”、“欹”三部分高度一般都作4:2:4之比,而日本斗則似乎接近三等分。這兩種不同的比例就相對地加寬了日本建筑的上下兩層栱或枋之間的距離。

在柱頭上的縱中線上,中國唐中葉以后比較通用的做法是在第一層栱以上就用層層相疊的枋;日本則用一層栱、一層枋相間。在這一點上,金堂的做法和中國唐代早期的做法是相近的(圖五)。

在佛光寺正殿的斗栱上,已經(jīng)用重栱,而金堂及其前后時期的建筑都只用單栱。在日本,到了鐮倉時代(例如圓覺寺舍利殿),重栱才被比較普通采用。正如日本建筑史家所說,這是禪宗傳入在建筑上的反映。這時候,斗栱上用重栱,如宋《營造法式》所示,在中國已經(jīng)是通常的做法了。南禪寺和佛光寺所見,則是中國現(xiàn)存最古的實例。

下昂的處理手法上區(qū)別尤為顯著。金堂的昂嘴微微向上灣起,其截斷面與地平垂直,正立面上呈現(xiàn)矩形的平截面;佛光寺正殿(以及晚唐的敦煌壁畫和遼宋以后建筑實例所見)的昂嘴不但不灣起,而且從上面向下斜截成“批竹昂”,呈現(xiàn)尖嘴的形狀。在昂嘴上的橫栱上,佛光寺正殿上所見,有耍頭與之相交,而金堂則沒有。

此外,佛光寺正殿上,在兩朵柱頭斗拱之間用了比較復雜的補間鋪作,而金堂則僅僅在上下枋間用矮柱和一個斗承托著。這是南北朝、初唐和飛鳥、寧樂的古風,在晚唐的佛光寺正殿上已經(jīng)看不到了。這些斗拱的處理手法雖屬細節(jié),但對于建筑風格上卻有重大的影響。

4.墻壁的處理及其它。佛光寺正殿的外墻是中國北方常用的厚實的磚墻,而金堂的墻是較薄的墻。因此外檐一周的柱,在金堂上是完全顯露在外面的,而佛光寺正殿則除前面外,后面和兩側(cè)的柱是掩藏在墻內(nèi)的。金堂兩側(cè)三間全設窗,而佛光寺正殿則僅最靠后面的一間設窗,在形象上也造成輕重虛實的區(qū)別。

至于內(nèi)陣的布置,由于前面有廊,金堂內(nèi)部就顯得局促一些。但佛光寺正殿的佛壇長貫五間,而金堂則僅三間,這樣,局促的感覺也相對減輕了。

盡管有這許多差別,總的說來,這兩座殿堂在風格上相同之處還是十分顯著。無論在中國或者在日本,一千多年前的木構(gòu)殿堂都是極為稀罕的。這兩座十分相似的殿堂正可以作為當時中日兩國建筑的研究上互作參證的最可珍視的實例。

在鑒真大和尚圓寂一千二百周年之際,我以興奮的心情接受了中國佛教協(xié)會轉(zhuǎn)來的日本朋友的囑咐,不忖愚昧,欣然執(zhí)筆,以表達私心對于這位一千二百年前中日友好往來的偉大使者的崇敬以及對于日本朋友的深厚友情。

我出生在東京,后來在橫濱和神戶附近的須磨渡過了我的童年,到十歲時辛亥革命之后才回到我的祖國。五十余年來,我并不諱言自己對于日本軍國主義的深切仇恨,但腦子里童年的美好回憶卻始終如一地縈繞著。我愛美麗的日本和我童年記憶中和靄可親的善良的日本人民。這里面有在幼稚園和小學里教導我的師長,有在須磨海濱教我游泳的漁人,有我坐火車上學時每天在車上照料我的車掌,……還有許多當年在一起嬉戲的日本小朋友。

當然,在我開始研究中國建筑史的時候,日本先輩學者如伊東、關野等先生的著作對我的幫助是巨大的。近年來我還接觸到好幾位日本建筑師。我們都有共同的目標,為人民創(chuàng)造更美好的生活和勞動的環(huán)境,為中日文化交流,為中日兩國人民之間的友誼,為亞洲和世界和平而奮斗。

當我執(zhí)筆凝思的時候,一個童年的回憶又突現(xiàn)在我眼前,那可能是明治末年或大正初年的事了。我隨同父母到奈良游覽,正遇上某佛寺在重建大殿。父母曾以一圓的香資,讓我在那次修建中的一塊瓦上寫下了我的名字。半個多世紀過去了,我童年的綿綿心意還同那片瓦一樣留在日本。我不知道當年是否到過唐招提寺,但是今天當我紀念鑒真而執(zhí)筆的時候,我仿佛又回到童年,回到奈良去了!

同時,我也不禁有所感慨。一千二百余年前,大和尚東渡弘法,曾經(jīng)遭受多少挫折!但他和他的弟子以堅韌不拔的精神,終于克服一切困難,沖破重重障礙,實現(xiàn)宏愿,為中日兩國人民結(jié)下千百年的善緣,積下無量功德。他當年遭受了大自然的打擊,還多次受到唐朝官方的阻難,今天,在中日兩國人民之間的友誼之路上,美帝國主義和日本的反動勢力卻設下重重障礙,這是與兩國人民的愿望相違的。讓我們學習鑒真的崇高精神,粉碎一切人為的梗阻,為中日兩國人民世世代代的友誼的進一步鞏固,為兩國經(jīng)濟、文化、藝術、科學、技術的交流互助,并肩攜手,努力奮斗!鑒真大師的精神必將日益發(fā)揚光大起來!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|