文物古建筑是人類社會(huì)智慧的結(jié)晶,是不可移動(dòng)文物類型中的重要組成部分。

中國(guó)古建筑以木構(gòu)架結(jié)構(gòu)為主,磚石結(jié)構(gòu)為輔,這與西方古建筑的磚石結(jié)構(gòu)體系有著明顯的區(qū)別。

木材作為中國(guó)古建筑的核心建筑材料,具有良好的抗壓、抗彎等力學(xué)特性,同時(shí)具備易于加工的特點(diǎn),但與此同時(shí),木材的易燃性卻在無(wú)形中增加了古建的防火壓力。

因此,古建筑的防火減災(zāi)成為古人不得不面對(duì)的一個(gè)重要問(wèn)題。

祈愿性防火措施

1、藻井

藻井是一種較為特殊的古建筑木構(gòu)架,主要置于宮殿、壇廟等較高等級(jí)建筑的室內(nèi)頂棚。“藻井”一詞,最早出現(xiàn)于漢,漢《魯靈光殿賦》載:“圜淵方井,反植荷渠。”可見(jiàn)漢代高等級(jí)建筑中已出現(xiàn)藻井結(jié)構(gòu)。

隨著歷史的變遷,藻井主要被用來(lái)彰顯建筑的威嚴(yán)、神圣和高等級(jí)。但設(shè)置藻井的本意與古建筑防火卻有著密切的關(guān)聯(lián)。

據(jù)《風(fēng)俗通》載:“今殿作天井。井者,東井之像也。菱,水中之物。皆所以厭火也。”《史記·天宮書》載:“東井主水事。”

東井指的是井宿,為二十八星宿中主水的星宿,將井置于建筑高處,并用蓮花、荷葉、水藻等水生植物形象作為裝飾造型或彩繪圖案,表達(dá)了古人在生產(chǎn)力相對(duì)低下的前提下,希望古建筑免于遭受火災(zāi)侵?jǐn)_的良好祈愿。

全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位河南盧氏城隍廟,是豫西地區(qū)建筑規(guī)模較大且保存較完整的古建筑群,其中部的獻(xiàn)殿為面闊三間,進(jìn)深兩間,重檐歇山綠琉璃瓦頂?shù)拿鞔ㄖㄔ?米多高的臺(tái)基上。

需特別指出的是,其明間頂棚下置有一組八角藻井,八個(gè)角下均施有垂蓮花柱一根,構(gòu)成一幅優(yōu)美的殿頂裝飾圖案,這種做法在河南省屬孤例。盧氏城隍廟獻(xiàn)殿施置藻井,便是古人祈愿防火的具體體現(xiàn)。

2、五行防火術(shù)

古人信奉“陰陽(yáng)五行”之說(shuō),認(rèn)為世間萬(wàn)物均是由金、木、水、火、土五種基本物質(zhì)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化而成,五行之間也存在著相生相克的關(guān)系。

現(xiàn)存的大量衙署類官式古建筑通常采用黑瓦為頂、黑磚為墻,這是由于黑色能夠彰顯衙署的威嚴(yán)、肅穆,而且古人認(rèn)為“北方壬葵水,其色屬黑”,黑色在五行中代表水,進(jìn)而蘊(yùn)含有“以水克火”的寓意。

金碧輝煌的故宮,到處皆是紅墻黃瓦,唯有東華門內(nèi)文華殿后的藏書樓文淵閣采用黑色琉璃瓦和黑色實(shí)心磚墻的“以黑克火”的做法。

這種刻意使用“水”之色的做法,正是古代盛行的“五行防火術(shù)”的直觀體現(xiàn)。

▲覆有黑色琉璃瓦的文淵閣

3、“門不帶鉤”

在古建筑的城門、宮門、殿門、廟門之上通常都置有匾額,用來(lái)標(biāo)明建筑名稱,但只要出現(xiàn)“門”字,其寫法通常是一致的,即“門”字的最后一筆均不帶鉤。

明《馬氏日抄》載:“宋都臨安玉蝶殿災(zāi),延及殿門,宰臣以門字有腳鉤,帶火筆,故招火災(zāi)。隨撤額投火中乃熄。后書門額者,多不鉤腳。”古人認(rèn)為“門”字帶鉤會(huì)帶來(lái)火患,因此之后的皇家建筑若出現(xiàn)“門”字均不帶鉤,以避“火鉤”之嫌。

▲“門不帶鉤”的永定門匾額

4、裝飾“生水”

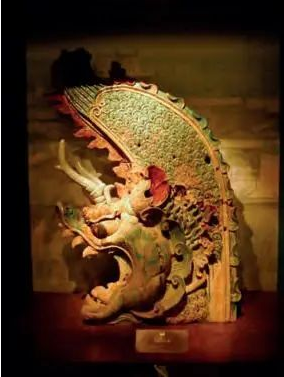

古人通常會(huì)在建筑上安置“厭勝”之物來(lái)祈盼防火減災(zāi),最為典型的是置于屋頂正脊兩端的鴟尾獸。

宋《營(yíng)造法式》載:“作其像(鴟尾)于屋,以厭火祥。”

▲山西博物院館藏的鴟尾獸

因鴟尾具有降雨避火的寓意,北朝之后便大量采用鴟尾作為正脊獸,北朝《北史·高道穆傳》載:“廣興屋宇,皆置鴟尾。”

殿宇廟堂等高等級(jí)建筑的戧脊獸紛繁復(fù)雜,通常會(huì)在仙人、龍、鳳、獅、天馬、海馬、狻猊、狎魚、獬豸、斗牛、行什中選擇,其中龍、海馬、狻猊、狎魚和斗牛等神獸均與興雨克火有一定關(guān)聯(lián),且具備與鴟尾獸同樣的寓意。

魏晉南北朝之后的瓦當(dāng)、滴水開(kāi)始大量采用蓮花紋作為裝飾,其主要目的是為了顯示佛祖的神圣之意,但也有借蓮花這種水生植物來(lái)表達(dá)克火防災(zāi)的愿望。

類似的做法在古建筑上還有很多,彩繪、木雕、磚雕等裝飾造型或圖案中也一定少不了興雨克火的動(dòng)物題材和蓮花、荷葉等水生植物題材。

5、“閣必有水”

古建筑中的藏書樓可謂古時(shí)的“消防安全重點(diǎn)單位”。

浙江名震天下的明代藏書樓天一閣,“天一”指的是閣樓上層為一大通間,樓下層被分割為六間,謂之“地六”,應(yīng)“天一生水,地六成之。”“天一”是傳說(shuō)中能夠生水的星宿,古人用“天一閣”之名以求防火,同時(shí),建造者范欽在樓前鑿“天一池”通月湖,用以蓄水滅火。

▲寧波天一閣

乾隆皇帝仿制天一閣的結(jié)構(gòu)布局興建了7座藏書樓閣用來(lái)存放《四庫(kù)全書》,分別取名文淵閣、文源閣、文津閣、文溯閣、文瀾閣、文匯閣、文宗閣。

其中6座藏書樓閣的名稱均直接與水密切相關(guān),僅有文宗閣名中無(wú)水,這是由于文宗閣建在鎮(zhèn)江金山之上,緊鄰江水,如果再取名加水的話,有“水漫金山”之嫌。

正因藏書樓存在著極易遭受火災(zāi)焚毀的風(fēng)險(xiǎn),古人便在為其取名的過(guò)程中逐漸形成“閣必有水”的習(xí)慣。

實(shí)效性防滅火措施

1、見(jiàn)廣不見(jiàn)高

古人很早便掌握了樓閣、木塔等高層建筑的建造技藝。唐詩(shī)“山外青山樓外樓”“更上一層樓”等詩(shī)句,反映出樓閣的修筑在古時(shí)是較為普遍的。

《漢書·郊祀志》載:“方士有言:黃帝時(shí)為五城十二樓。”說(shuō)的是相傳黃帝修建五城十二樓來(lái)迎接神仙的到來(lái)。

漢武帝效仿黃帝修建神明臺(tái)井干樓,據(jù)《東觀漢記》記述,此樓為10層,樓高50丈,蔚為壯觀。

樓閣式木塔的修筑主要集中在隋唐以前,之后磚石佛塔的修筑成為主流。但木結(jié)構(gòu)樓閣存世量十分有限,存世的木塔更是鳳毛麟角。

究其原因,是因?yàn)槟窘Y(jié)構(gòu)樓閣和塔往往不甚堅(jiān)固、耐久,且高層建筑取水不便,一旦發(fā)生火災(zāi),被付之一炬的風(fēng)險(xiǎn)非常高。

北魏時(shí)期,洛陽(yáng)永寧寺建造有一座方形九層高的木塔,令人惋惜的是,永寧寺木塔在建成30多年時(shí),被住在第八層的比丘尼焚香燒紙引燃,火燒數(shù)月,永寧寺亦被全部燒光,這也成為古建歷史上高層建筑被焚毀的典型案例。

正因此,加之其他各方面綜合原因,使得古人在修筑單體建筑和城市建設(shè)時(shí),空間布局往往是在平面上延展,而很少大規(guī)模向空中延伸、追求建筑物高度。

▲馬頭墻

2、火墻與火巷

我國(guó)的古建筑從單體、到組群、乃至城池,其布局主要是采用均衡對(duì)稱的方式,沿橫縱軸線進(jìn)行規(guī)劃布局。

周代制定的“王城圖”,便是橫縱軸線布局方式的具體體現(xiàn),其內(nèi)容為“匠人營(yíng)國(guó),方九里,旁三門,國(guó)中九經(jīng)九緯,經(jīng)涂九軌,左祖右社,面朝后市”,這是城市規(guī)劃的原則。

歷代的王城及各州府縣鎮(zhèn),乃至稍大規(guī)模的古建筑組群,均較好地體現(xiàn)了這一古制。這種布局雖宏大、規(guī)整、美觀,同時(shí)也存在一定的火災(zāi)隱患,密集成片的建筑物較易引起火勢(shì)的蔓延,造成“火燒連營(yíng)”。

古人為了應(yīng)對(duì)這樣的火災(zāi)威脅,逐漸開(kāi)始使用砌筑磚石材質(zhì)高墻的作法,構(gòu)成隔離火災(zāi)的人工屏障。徽派建筑中的馬頭墻便是其中最為典型的代表,馬頭墻又名防火墻、封火墻,指的是高于山墻屋面的墻垣,在相鄰建筑發(fā)生火災(zāi)的情況下,起到隔斷火源的作用。

宋仁宗時(shí)期,由于政治、軍事、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,延續(xù)了1000多年的城池布局方式里坊制被街巷制所代替。“火巷”這一用于防火的特殊街巷也在南宋淳熙十三年(1186年)誕生。時(shí)年,武昌古城發(fā)生了一場(chǎng)大火,被燒商戶有一萬(wàn)多家。

事后,鄂州知府決定開(kāi)辟“火巷”以防火災(zāi),南宋火巷寬闊筆直且兩邊均挖設(shè)排水溝,可以有效隔絕臨街的火源。

元大都城的街巷胡同共計(jì)400余條,其中“三百八十四火巷,二十九通”,僅有29條稱為胡同,其余均稱火巷。

火巷在城池中的大量應(yīng)用,有效地遏制了連片古建筑火災(zāi)的蔓延。

▲火巷

3、防火法度

最早上溯至周,古人便已經(jīng)開(kāi)始利用法度條文來(lái)管理與火相關(guān)的社會(huì)活動(dòng)了。

《周禮·夏官·司爟》載:“凡國(guó)失火,野焚萊,則有刑罰焉。”

這被看作是我國(guó)最早的火災(zāi)刑罰條例。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,《墨子·號(hào)令》載:“慎無(wú)敢失火者,失火者斬其端;失火者以為亂者車裂;伍人不得,斬;得之,除。”

細(xì)化明確了導(dǎo)致失火的人、故意縱火的人、包庇縱火的人、舉報(bào)縱火的人分別按照斬、車裂、斬、免除責(zé)任來(lái)處理。

《晉書·刑法志》載:“賊燔人廬舍積聚,盜賊五匹以上,棄市。”

明文規(guī)定了故意縱火焚毀官府或他人房屋的將被處以暴尸街頭的嚴(yán)厲處罰。

十六國(guó)時(shí)期,后趙君王石勒異常重視防火,《太平御覽》引《后趙錄》載:“石勒禁火,百鼓之后燃火者,鞭之一百;延火燒一家,斬五部都督。”

夜間百鼓之后便不能再燃火,如有違反的,將處以鞭刑一百下,如果因此導(dǎo)致有房屋失火的,便要連帶相關(guān)責(zé)任官員,亦處以斬首之刑。

唐宋以后直至明清,我國(guó)的防火法度日趨成熟、完善,但多數(shù)都沿用對(duì)縱火者以死刑的規(guī)定。古人對(duì)防火法度的規(guī)定極盡嚴(yán)酷,也從一個(gè)側(cè)面反映出古人希望杜絕古建筑火災(zāi)的強(qiáng)烈愿望。

4、防滅火機(jī)構(gòu)

古人很早就設(shè)置了專門的“消防部門”,配備專門的官員和防滅火機(jī)構(gòu)。

相傳早在黃帝時(shí)期,便已設(shè)置了負(fù)責(zé)用火安全的官員,稱為“火正”,《漢書·五行志上》載:“古之火正,謂火官也,掌祭火星,行火政。”周代稱為司煊、司爟,宋代的防滅火機(jī)構(gòu)稱防隅、火隅、潛火軍,元明時(shí)期稱救火兵丁,清初稱防范火班,清同治年間,不論是官方還是民間紛紛成立水龍局司滅火之事。

中國(guó)真正意義上的專職防滅火隊(duì)伍始于宋仁宗時(shí)期,他們提前制定詳盡的防滅火措施,平時(shí)巡查街市,排查火災(zāi)隱患,及時(shí)通報(bào)火情,發(fā)生火災(zāi)時(shí),有的負(fù)責(zé)維持現(xiàn)場(chǎng)秩序,有的負(fù)責(zé)救護(hù)、安置受傷災(zāi)民,有的搶救財(cái)產(chǎn),有的運(yùn)水滅火,井然有序。

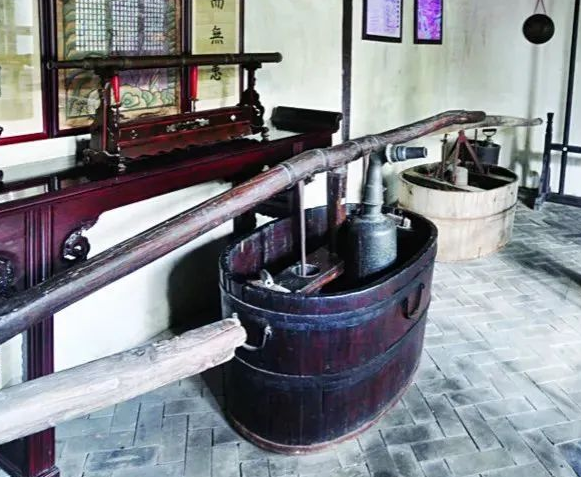

▲水龍局

5、望火樓

望火樓作為古時(shí)的“消防站”,最早見(jiàn)于1971年河北安平縣出土的東漢熹平五年(176年)的墓中壁畫上,壁畫中展示著一座安放有大鼓的望火樓,樓頂設(shè)置有醒目的紅色封信飄帶。

宋代,望火樓的修筑達(dá)到了頂峰,北宋都城汴梁(開(kāi)封)普遍修筑望火樓。《東軒筆錄》詳細(xì)記載了北宋大將狄青因夜間燒紙祭祀而被貶謫至陳州的經(jīng)過(guò),發(fā)現(xiàn)狄青家“夜有光怪”的“火災(zāi)預(yù)警”,便是當(dāng)時(shí)的防火官吏“探主”在望火樓上觀察發(fā)現(xiàn)的。

南宋時(shí)期,京城的火隅數(shù)量就已經(jīng)達(dá)到12個(gè)之多,管轄望火樓23座,官兵數(shù)量5100余人。官兵在望火樓上發(fā)現(xiàn)異樣煙火后,便會(huì)立即發(fā)出警報(bào),白天舉旗幟,夜晚懸燈籠,根據(jù)事先的商定,旗幟或燈籠的數(shù)量可直接確定火災(zāi)發(fā)生的位置。得到指示方位后,本隅的官兵便會(huì)趕往事發(fā)地進(jìn)行撲救,鄰隅的隅兵則集合待命,聽(tīng)候臨安府(杭州)的增援命令。

6、滅火水源及設(shè)施

古代城池建設(shè)時(shí),一般都會(huì)挖設(shè)護(hù)城河,即所謂“金城湯池,深溝高壘”,甚至村落都會(huì)挖設(shè)小型的護(hù)城河,如河南省郟縣臨灃寨便挖設(shè)有繞寨一周、長(zhǎng)達(dá)1500米的護(hù)寨河。護(hù)城河用于軍事防御的同時(shí),河內(nèi)的水也成為撲滅火災(zāi)的重要水源。

▲臨灃寨的護(hù)寨河

滅火水源的另一個(gè)重要來(lái)源是街巷中的水井,透過(guò)“市井之徒”“井井有條”“背井離鄉(xiāng)”等成語(yǔ),便可看出水井在古時(shí)城池生活中的重要地位。水井在用于提供生活用水的同時(shí),對(duì)就近取水、及時(shí)撲救火災(zāi)也是十分重要的。

古人對(duì)較為重要的古建筑還會(huì)人為的挖設(shè)水池或在院落內(nèi)設(shè)置太平缸,來(lái)提供足夠的滅火水源。

據(jù)《大清會(huì)典》記載,紫禁城內(nèi)設(shè)置的太平缸有308尊,在宮殿門口設(shè)置的太平缸被稱為“門海”,每尊可儲(chǔ)水3000多升。河南省三門峽市陜州區(qū)全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位陜縣安國(guó)寺,其中殿的東西兩側(cè)各挖設(shè)有一矩形水池,名曰蓮花池,用來(lái)蓄水以防火災(zāi)。

古建筑的夯土質(zhì)或磚石質(zhì)墻體不僅能夠起到承托屋頂?shù)淖饔茫揖邆鋬?yōu)良的阻燃性能,因而古人在古建筑建造中大量加入墻體設(shè)計(jì),具體做法有砌筑不開(kāi)窗的兩側(cè)山墻和后檐墻,設(shè)置室內(nèi)隔墻、室外隔墻等。

與此同時(shí),古人還在墻體上涂泥抹灰,進(jìn)一步提高它的耐火性能,《左傳·襄公九年》載:“火所未至,撤小屋,涂大屋。”

說(shuō)的便是在火災(zāi)未能形成之前,拆除掉較為不重要的小屋,以拉開(kāi)防火距離,在較為重要的大屋上涂抹“防火涂料”,提高阻燃性。

7、滅火工具

最初的滅火工具僅僅是帶有提梁的水桶,逐漸發(fā)展到水袋水囊。水袋由牛或馬皮制成,裝入大量水,袋口捆扎起來(lái),僅插一根去節(jié)的竹子,發(fā)生火災(zāi)時(shí),由三五壯丁擠壓水袋,向火點(diǎn)注水。水囊由豬或牛的膀胱制成,內(nèi)裝有水,火時(shí)將其投入火中,燒破后便可滅火。

北宋曾公亮《武經(jīng)總要》的一幅插圖,出現(xiàn)了叫做“救火唧筒”的裝備,其特點(diǎn)是“筒是長(zhǎng)竹,下開(kāi)竅,以絮囊水桿,自竅唧水”。唧筒中裝配有活塞和拉桿,用時(shí)將竹筒沒(méi)入水中,然后把絮囊(活塞)水桿(拉桿)向上抽起,水便通過(guò)竅(閥)進(jìn)入其中,再壓下套筒,筒中的水便可以噴射出去,其射程可達(dá)20米。

清代出現(xiàn)的“水龍”更為先進(jìn),它由壓梁、氣包和水箱構(gòu)成,是一種由五六人共同操作的較大型的人力水泵設(shè)備,使用時(shí)由四名太監(jiān)兩兩分組,分別站在木質(zhì)杠桿的兩端,一抬一壓,裝在水箱中的水受壓便會(huì)通過(guò)軟管噴射出來(lái),其射程可達(dá)30米。

▲消防水龍

《清宮述聞》載:“紫禁城內(nèi)禁區(qū)飭火蝕,乾清宮等到處機(jī)桶(亦名激桶,即水龍)70架。”

除此之外,種類繁多的救火設(shè)備,如麻搭、藤斗、火籠、火背心、竹梯、棚索、斧、鋸等也發(fā)揮著各自的滅火功能。

古建筑作為珍貴的不可再生文化遺產(chǎn),凝結(jié)著先人的建造技藝,古人面對(duì)古建筑防火、滅火時(shí)所展現(xiàn)的智慧令后人贊嘆,也鞭策后人要保護(hù)和利用好這些珍貴的文化遺產(chǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|