唐代建筑的風(fēng)格特點(diǎn)是氣魄宏偉,嚴(yán)整開朗。它規(guī)模宏大,氣勢磅礴,形體俊美,莊重大方,整齊而不呆板,華美而不纖巧,舒展而不張揚(yáng),古樸卻富有活力,正是當(dāng)時(shí)時(shí)代精神的完美體現(xiàn)。

唐代的木建筑實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)加工與結(jié)構(gòu)造型的統(tǒng)一,包括斗拱、柱子、房梁等在內(nèi)的建筑構(gòu)件均體現(xiàn)了力與美的完美結(jié)合。唐代建筑舒展樸實(shí),莊重大方,色調(diào)簡潔明快。山西省五臺山的佛光寺大殿是典型的唐代建筑,體現(xiàn)了上述特點(diǎn)。此外,唐代的磚石建筑也得到了進(jìn)一步發(fā)展,佛塔大多采用磚石建造。包括西安大雁塔、小雁塔和大理千尋塔在內(nèi)的中國現(xiàn)存唐塔均為磚石塔。

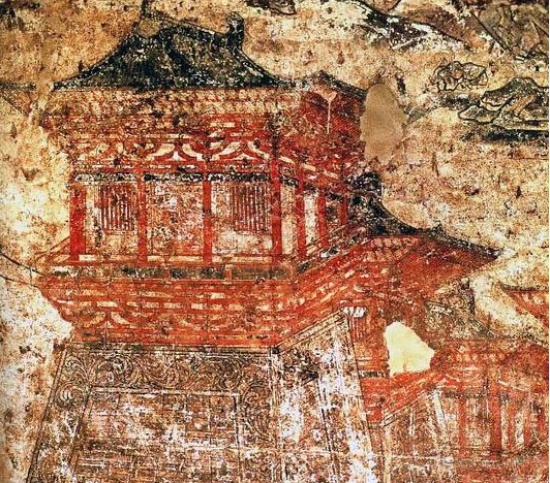

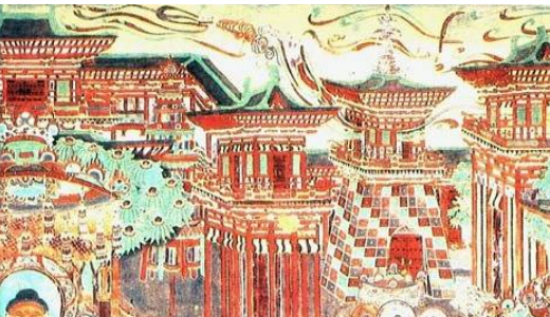

敦煌唐代壁畫里的宮殿,可以首先注意那些表現(xiàn)“宮闕”的畫面。

在第397窟有兩座初唐時(shí)繪制的宮闕:中央是宮城正門,上建兩層門樓;左右夾建二臺,就是闕臺,平面向前略伸使整體平面呈一愍啊弊鄭匯諤ㄉ細(xì)鶻ㄓ幸蛔鶈螌魚跇牽泣v軸和中央城樓平行。盛唐第172窟有兩座宮城門,平面都是形,上有城樓、挾屋和曲折連屋,城下列戟架。這兩圖都是宮闕。

晚唐第9窟中有一城樓,在城樓前左右各一闕臺,臺上也有縱軸和城樓平行的闕樓,三座建筑之間以弧形城牆相連。敦煌第172窟建筑細(xì)部(盛唐)唐代建筑壁畫可以看出,唐代宮闕是從周漢就有的闕發(fā)展來的,并與東漢至北朝盛行的塢壁闕有更密切的傳承關(guān)系。“闕”之一名,首見于《詩經(jīng)》。《鄭風(fēng)·子衿》曰:“縱我不往,子甯不來?挑兮達(dá)兮,在城闕兮”,說明周時(shí)已經(jīng)有了闕。

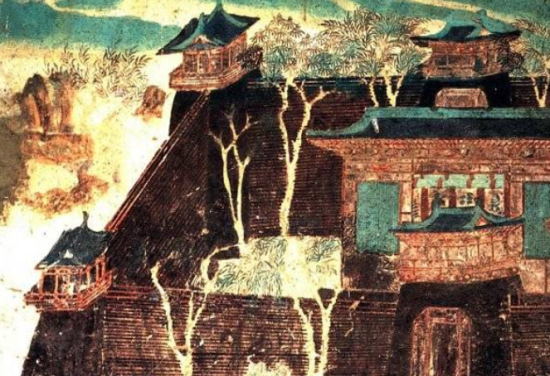

自東周以至東漢,闕主要都是作爲(wèi)一種禮制性建筑而存在的。形制是兩座孤立的臺,臺上有屋,對峙于宮門、城門、墓道和廟門之前,起標(biāo)表入口以壯觀瞻的作用。大約自東漢中期開始直至南北朝,塢壁大量興起,在塢門處往往也建闕,它不再孤立于大門外邊而是緊挾在塢門兩側(cè),突出了它的物質(zhì)性功能即軍事防御作用。

塢壁闕在敦煌早期窟中也可大量見到,大都是塑出的,稱爲(wèi)闕形龕,雙闕中間連有屋頂,但中間屋頂仍低于左右闕,保持有漢闕雙峙的構(gòu)思;少數(shù)是畫出的,其中有的中央屋頂比雙闕爲(wèi)高,顯出了以中央屋頂爲(wèi)構(gòu)圖中心的新意匠,爲(wèi)闕的繼續(xù)發(fā)展提供了可能性。隋唐以后,隨著國家的統(tǒng)一,社會趨于安定,同時(shí)也隨著中央集權(quán)制的加強(qiáng),這種在漢代本來是有嚴(yán)格等級規(guī)定的闕又恢複了它的權(quán)威性而且更加嚴(yán)格了,遂專屬之于帝室,而且除個別帝陵有墓闕外,闕都建于宮門處,形成了宮闕獨(dú)步的局面。

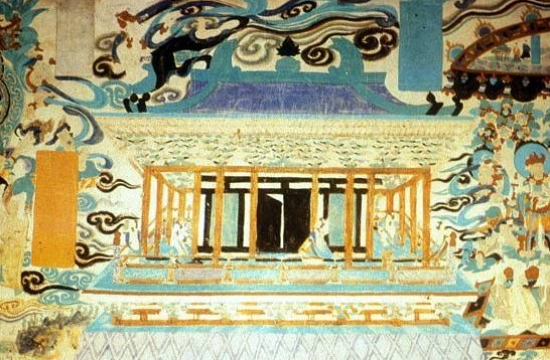

敦煌壁畫中的臨水欄桿、臺基從壁畫的宮闕形象可以知道,唐代的宮闕總體平面是“”字形,左右二闕不再象塢壁闕那樣與大門在一條直線上而是更向前推移出去。這種現(xiàn)象說明闕的防衛(wèi)性意義又降低到次要的地位,而重新突現(xiàn)了它的禮制性意義。從這一點(diǎn)看,似乎唐闕是漢闕的某種恢複。但曆史雖然有可能是相似的卻永遠(yuǎn)也不會重複,由漢至唐,闕的發(fā)展也經(jīng)曆著一個否定之否定的過程:唐闕在闕臺與門樓之間有牆連系著,又特別強(qiáng)調(diào)中央城樓,這些都說明唐代宮闕是魏晉塢壁闕的直接發(fā)展。

高大巍峨的中央城樓位置后退,強(qiáng)烈顯示了它在整座建筑中的構(gòu)圖立體作用;左右闕樓位置前伸,與它形成犄角之勢,只處于陪襯的地位,三者共同組成了一座極富統(tǒng)一感的建筑整體。在壁畫宮闕中,我們還注意到它們的中央城樓大都又各分出左中右三部,左右二部和中部的關(guān)系又形成了一個較小范圍的統(tǒng)一整體,突出于外的城臺進(jìn)一步加強(qiáng)了它的統(tǒng)一感。

人們在遠(yuǎn)處時(shí)更多的是對全景范圍的大整體的感受,走近以后,中央城樓的統(tǒng)一構(gòu)圖隨之突現(xiàn),在整個行進(jìn)過程中,建筑都以其不同規(guī)模的完整藝術(shù)形象吸引著人們的注意。唐代建筑壁畫字形平面拉開了整組建筑的深度,使它比塢壁闕所能控制的空間大大擴(kuò)張了,再加上它的絕對尺度的擴(kuò)大,氣勢當(dāng)然也要大得多。平面的進(jìn)退又加強(qiáng)了對立面高低錯落的感受,豐富了建筑群的造型

字所圍的封閉空間,本身就具有壓抑感,其內(nèi)界面又是大片牆面,就更使人們感到森嚴(yán),對人發(fā)揮了強(qiáng)烈的震懾作用。漢代人崔豹曾說:“闕……人臣將朝,至此則思其所闕,故謂之闕”(《古今注》),這話雖不免有望文生義之嫌,卻也透露了禮制性闕的精神功能作用。人臣至此,就會自然而然地想起自己的“缺點(diǎn)”,而頓起悚懼之心,闕,充分體現(xiàn)了它作爲(wèi)君臨天下的皇權(quán)象征的意義。建筑就是通過這樣的空間造型手段來發(fā)揮它的藝術(shù)作用的,在這種場合,恐怕象繪畫、雕塑等其它藝術(shù)的感染作用就不能和它相比了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|