古今中外,瘟疫總是與人類如影隨形,時不時就會冒出來作孽一番,無論人種,不分國別,也防不勝防。在對疫情這些流行病的防范與治理措施上,中國古人大致的思路可以總結為“預防為主,防治結合”。

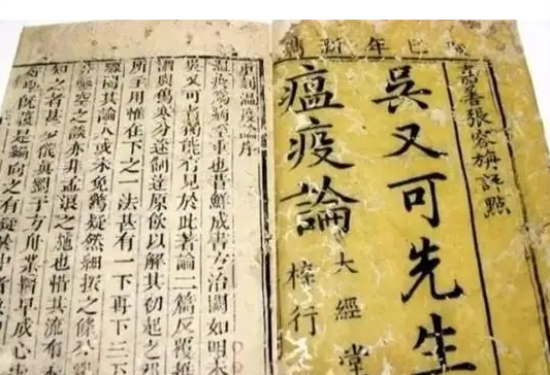

中國古代記載疫情的文獻很多,如《尚書》《詩經》《國語》《左傳》《史記》和《漢書》中都有部分疫情記載。在傳統史籍記載中,疫情的說法實際就是一種流行病,所用的名稱有疫、疾疫、癘等,一般通稱為“疫”,合稱“疾疫”。以現代病理學的分類,古代發生過的疾疫范圍甚廣,大致包括瘟疫、瘴氣、痢疾、流行性感冒、麻風病等。

從文獻來看,中國古代十分注重防治結合。如《論衡》告誡人們不能吃老鼠碰過的東西;《金匱要略》則指出,決不能吃被蟲子、螞蟻咬過的掉在地上的果實;《淮南子》總結民間經驗,認為被打死的病犬不可以投入水中,否則會污染水源。古代城市污水也受到重視,據說西漢蕭何在未央宮修建了下水溝;為了減少城市灰塵,還制造了類似灑水車的“翻車渴烏”。

自先秦開始,古人對疫情重視防患,《黃帝內經》提到:“圣人不治已病,治未病。”治未病的重要舉措就是搞好環境衛生。如南宋的真德秀在泉州任職期間,他看到泉州城內的水溝湮閼已經很久,如“淤泥惡水,停蓄弗流,春秋之交,蒸為癘疫”,于是作《開溝告諸廟祝文》,興工清理溝渠。

我們傳統的節俗中有“掃年”的習慣。春節前,家家戶戶都會將自己家里徹徹底底掃個遍,以“除塵”來防患因臟亂差可能造成的疾疫。中國民俗端午節,其實就是古中國的全民“防疫節”。這一節俗,家家戶戶都有飲雄黃酒、艾葉酒,掛菖蒲,焚蒼術等習慣,實際上,這是古人們為了殺菌消毒預防疾疫發生的一種措施。因為在端午節時,天氣由暖轉熱,氣溫驟升,氣候多變,是百蟲滋生、身體易感季節。由此可見,古人在對疫情防范方面,從政府到民間,還是十分重視的。

在控制疾疫的傳播上,古人非常注重對病人衣物的消毒處理與善后處理。在疫情治愈后,為了防止造成疫情的復發蔓延或二度傳染,古人還會對之前病人穿過的衣物進行“消毒”處理。明代李時珍提到用蒸汽消毒的方法,清代賈山亭《仙方合集·辟瘟諸方》中提到“天行時疫傳染,凡患疫之家,將病人衣服于甑上蒸過,則一家不染”。對一些因疾疫不幸亡故者,朝廷也會賜予棺器盛殮,采取掩埋或集中處理的方式阻斷疾疫傳播,如宋代的漏澤園制度。

這是古人經過無數的疫災之后,總結出來的一種遏制疫情傳播最有效的方法和經驗。

古代,醫學并不發達,信息傳播也慢,交通更是落后,唯一的優勢就是:人群的密度比今天小,交通不暢傳染慢。古代疫情暴發后,大多會集中在某一地段或者某一區域內,并不會像今天這樣在很短的時間內,甚至短時間內造成一場世界性的疫情。所以隔離法一直都是古人阻斷疫情蔓延的上上策。

在古代的隔離法中,通常的做法就是將病人安置到一個空置地域,然后由官府集中給藥進行醫治服務。如《漢書·平帝紀》記載,“元始二年,旱蝗,民疾疫者,舍空邸第,為置醫藥”。《后漢書·皇甫規傳》記載,在漢軍西征討伐羌人時,“軍中大疫,死者十三四”,這時候,感染疾疫的官兵被統一安置到了“庵廬”中進行隔離治療。因此,像在南朝齊時所設的“六疾館”,北魏設立的“別坊”,唐朝設立的“患坊”,宋代設立的“安樂坊”,還有明清時期的“養濟院”,等等。這些地方,都是在出現公共疫情的時候建設起來專供隔離治療疾疫的專用場所。

在古代的隔離法中,還有一種是自我隔離。

比如在晉朝時,類似的記載有,如果朝臣家有人染上時疫的,只要一家有三人以上被感染,那么就算沒有被感染的人,在百日之內都不能上朝,必須保持自我居家觀察。以此來看,古人在自我隔離的時間規定上,比現代人時間還長。畢竟,古人除了在隔離上讓時間來證明一切外,基本沒有什么先進的醫療檢測方法,百日隔離,才算能讓人徹底放心。

在古代,疫情發生后,在治療方面,基本上都是由官方來牽頭組織。

明朝以前,大多數是由官府組織民間郎中進行醫治。而從明朝中期開始,醫療體系逐步完善,太醫院的太醫在人數上也頗具規模,大約可達300人以上,這時候,但凡暴發疫情,皇帝就會調撥一批太醫院的太醫深入民間問診治病、送醫施藥。

《世宗實錄》記載,嘉靖二十年(1541年),京城暴發了疾癘后,明世宗朱厚熜親自牽頭,檢驗并制成《濟疫小飲子方》,同時“頒下所司,遵用濟民”,下令由禮部向民間散發藥方驅除疾疫。

在醫治疾疫方面,中國的中醫藥積累了無數寶貴的經驗。

雖然古代的醫療水平和設施無法與今日相提并論,但中醫世世代代積淀的對治疾疫的實踐和經驗十分豐富,為后世治療疾疫提供了寶貴的借鑒和幫助。被后人尊為“醫圣”的東漢張仲景所著的《傷寒雜病論》,收錄了不少對治不同疾疫的藥方,如治療呼吸道感染及大葉性肺炎的“麻黃杏仁甘草石膏湯”方,治療乙型腦炎和流腦的“白虎湯”與“竹葉石膏湯”,治療急性腸炎及細菌性痢疾的“葛根黃芩黃連湯”,治療黃疸及傳染性肝炎的“菌陳蒿湯”,治療細菌性痢疾和阿米巴痢疾的“白頭翁湯”,等等。后代類似的藥方就更數不勝數了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|