影壁,也稱照壁,古稱蕭墻,是中國傳統建筑中用于遮擋視線的墻壁。影壁可位于大門內,也可位于大門外,形狀有一字形、八字形等,通常由座,身,頂三部分組成。

今天小編和大家去看30座中式影壁。其中是不是有你探訪過,卻忽略了的呢?

1.北京北海影壁/元

北海的元代影壁是由火山巖雕刻而成的,顏色呈深赭色,與鑄鐵相似,所以被稱作“鐵影壁”。影壁中心是一只巨大的“貪”獸形象,它怒目圓睜。影壁原在一古廟前,后移至五龍亭附近。

2.山西大同九龍壁/明

大同九龍壁,始建于明洪武二十五年(1392),為明太祖朱元璋第十三子代王朱桂府前的單面照壁。整座龍壁長45.5米,高8米,九條巨龍均為高浮雕制作,翻騰于洶涌的波濤之中,活靈活現。

3.湖北襄陽襄陽王府綠影壁/明

襄陽王府始建于明正統五年(1440),后毀,唯照壁保存至今。綠影壁長26.2米,高7.6米,厚1.6米。影壁為三滴水式,中段高寬,兩端相對矮窄,以漢白玉鑲邊,綠礬石作壁心。其壁頂、柱枋、框架、須彌座用榫卯相連。中間刻有“二龍戲珠”圖案,四周邊框精雕小龍99條,是我國現存最大的石雕龍壁。

4.河南衛輝比干廟影壁/明

比干廟是重要的廟墓合一的建筑群。據《尚書·武成》和清乾隆時《汲縣志》記載,墓為周武王所封,北魏孝文帝因墓立廟。現存建筑為明清時期重修。影壁位于山門正前方,中央由24塊高浮雕綠色琉璃磚燒制的花卉圖案組成。

5.山西大同觀音堂三龍壁/明

三龍壁位于大同市郊的觀音堂山門前。龍壁高6.68米,長11.7米,壁身雙面各三條巨龍。中間坐龍略小,北面龍壁兩側雕降龍,南面龍壁兩側塑升龍。觀音堂為遼代所建,明宣德、萬歷時期兩次重建。根據龍壁造型和制作工藝,應是萬歷重建時的作品。

6.山西大同興國寺五龍壁/明

五龍壁原本位于大同市南門外興國寺山門前,1980年移至善化寺內保存,2009年移至寺前廣場。影壁高7米,長19.9米,通體均為五彩琉璃鑲嵌,下筑須彌座。

7.山西長治琚寨玉皇觀影壁/明

琚寨玉皇觀位于長治縣蔭城鎮琚寨村中。在中軸線上有一塊巨大影壁,黃色和綠色琉璃為主,檐下設斗栱。壁心處采用高浮雕手法,幾條蟠龍栩栩如生,遨游其間。

8.山西運城解州關帝廟四龍壁/明

影壁位于端門外,下部束腰壺門,壁面、瓦頂均為琉璃鑲嵌。影壁高6.5米,長13.06米。

9.陜西韓城文廟五龍壁/明

韓城文廟現有建筑22座,是陜西省現存最完整的文廟。現文廟為明洪武四年(1371)在元代舊址上重建的,為前廟后學的格局,后歷代均有修葺。五龍壁位于文廟南端,雕刻精美,兩旁有磚刻的鯉魚戲浪,取“龍魚河圖”之意。

10.陜西韓城東營廟三龍壁/清

韓城東營廟始建于明,現存建筑為清道光時重修,是一座三廟一體的古建筑群,主體建筑為關帝廟。東營廟山門右側,庭院外南北向有一座精美的三龍琉璃影壁。韓城古建筑群內的影壁特點鮮明,無論何種形態的龍、鳳,外面多加有圓、方或異形邊框。

11.遼寧撫順永陵啟運門兩側云龍袖壁/清

永陵位于遼寧省撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮西北,始建于明萬歷二十六年(1598),初稱興京陵,清順治十六年(1659)改稱永陵。

啟運門兩側的繚墻正中各鑲嵌一個“五彩云龍”袖壁,有別于清朝其他陵寢的琉璃龍壁,此處的龍壁為陶土燒造,足見其樸實無華。

12.山西介休后土廟樂樓影壁/清

介休后土廟規模宏大,中軸線上四進院落,殿堂樓閣十余座,屋頂幾乎全都施以琉璃,絢麗華美。樂樓兩側各砌磚影壁一座,影心部分以黃綠色琉璃雕山石、流云,正中臥麒麟。

13.遼寧沈陽福陵影壁/清

福陵位于沈陽市東部,是清太祖努爾哈赤和皇后葉赫那拉氏的陵墓。在福陵的大明樓后面,有一座月牙城,城的正中間有一面琉璃影壁。影壁基座、壁心和檐部原本都是用琉璃鑲嵌而成的,如今只有黃琉璃瓦頂、影心及四個岔角保存較為完整。中央的盒子上有11朵寶相花,極為精致。

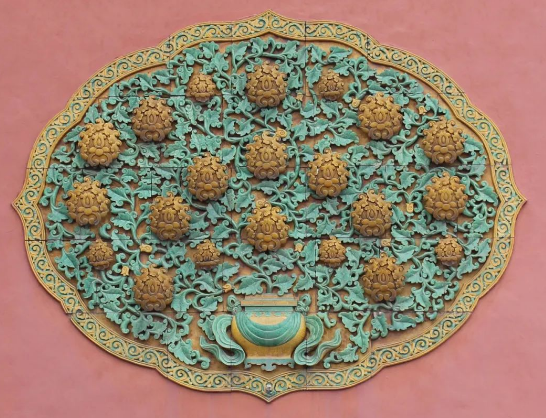

14.北京故宮寧壽門八字墻影壁/清

寧壽門在皇極門北,是寧壽宮區建筑的第二道宮門。清乾隆時期改建寧壽宮時,門制依乾清門制度改建,門名仍沿舊稱。門兩側為八字形琉璃影壁,壁心及岔角以琉璃團花裝飾,花形自然,構圖飽滿,色彩絢麗。

15.青海湟中塔爾寺磚雕影壁

塔爾寺坐落于青海湟中區魯沙爾鎮西南隅的蓮花山坳中,是我國藏傳佛教格魯派的六大寺院之一。其建筑風格融入了甘肅臨夏的磚雕藝術,在門楣、影壁、墻面等處刻有花卉、走獸等,使塔爾寺具有亦藏亦漢的風格。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|