相傳北魏年間,國家戰亂,烽煙四起,有一位老婦人,在丈夫戰死疆場、兒子替父出征后,每天只與雀兒為伴。

一天夜里,大雨傾至,破舊的房屋受大雨沖刷,檐梁搖搖欲墜,此時婦人已然沉睡。與婦人相伴的雀兒見狀,立馬飛到枋與柱間,化作一只木鳥,支撐整座房屋,雀替之名由此而來。

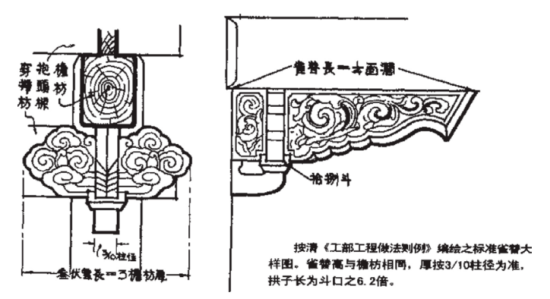

“雀替”是清式名稱,在宋代的《營造法式》中,它叫做“綽幕”,是中國古典建筑的特色構件之一。位于房屋外檐柱與梁枋相交處,自柱內伸出,承托梁枋兩頭,能減小兩房跨度和梁柱相接處的剪力,同時還能防止立柱與橫梁的傾斜變形。

雀替這種構件,最早見于北魏的云岡石窟。元代以前的雀替構件大多用于內檐,元代以后,普遍用于外植額枋下。明清時期的雀替,在靠近柱頭處都施以三福云及拱頭承托。

雀替(圖片來源:李允鉌《華夏意匠》)

元代是雀替發展的一個分界點,元代之前,雀替起著重要的力學作用,元代之后,更注重其裝飾性,成了梁和柱之間的裝飾體。

雀替的功能主要有以下三個方面:

結構作用

雀替雖然體量微小,但發揮著重要作用。它可以縮短梁額凈跨的長度,減小梁額與柱相接處的剪力,防止橫豎構件間的角度傾斜,在結構上增強了建筑的穩定性與安全性。

隆興寺摩尼殿抱廈

裝飾作用

清中期后,雀替的圖案與雕刻逐漸增多,隨著樣式的不斷發展,它的美學價值日益突出。雀替的花紋最初以云卷紋為主,后來逐漸產生龍鳳、花鳥紋飾等。

空間作用

雀替一般位于建筑廊部外檐的梁枋之下,或多見于有抱廈的建筑之上。抱廈是指在原建筑之前或之后接建出來的小房子,雀替作為其中的重要構建,將原有殿座的建筑面積擴大至廊部,開間及進深方向均有所增加,達到擴大整體空間的效果。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|