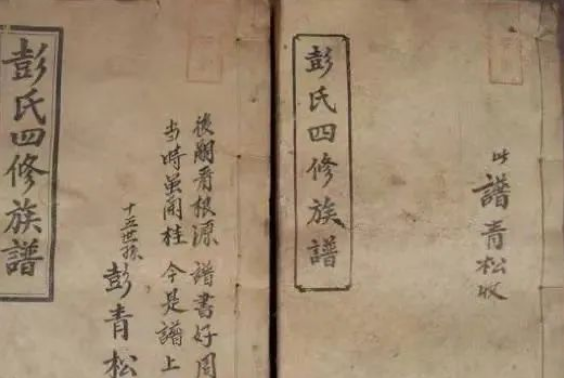

彭氏祖籍江西,遠(yuǎn)祖曾是明正統(tǒng)十三年科舉狀元,后任吏部尚書、四川省布政使。

清初彭氏宗系隨之遷徒四川,駐地彭家場(現(xiàn)南彭街道)。宗系內(nèi)曾出過禮部尚書、御史、元帥將軍等在當(dāng)時赫有名的人物,經(jīng)過一百多年的繁衍,彭氏家族子孫發(fā)展壯大,修建起這座大院的,正是其后裔彭瑞川。

清末民初,彭氏家族內(nèi)部斗爭激烈,加上鴉片大量進(jìn)入彭宅食用耗志損體,從而致使彭氏家族逐漸走向沒落和衰亡。

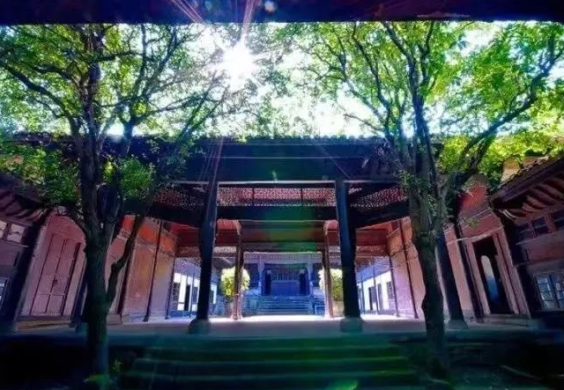

彭氏民居占地面積5320平方米,建筑面積3260平方米,共有77個房間,12個天井,10個回廊式四合院,用氣勢恢宏來形容這一點(diǎn)毫不夸張。

彭氏民居給人留下最深刻印象的還是要數(shù)遍布庭院角角落落的雕刻紋飾,其精美絕倫的程度讓人驚嘆,每每談及,曾經(jīng)見過其繁盛歲月的老人們都會用金碧輝煌來描述他的奢華。

彭氏民居隨處都布滿了各式縷空圓雕和深淺浮雕,戲曲人物、琴棋書畫、龍鳳花鳥一應(yīng)俱全,無不栩栩如生。

不僅是木雕構(gòu)件,整座大院的石雕、石件,也讓人嘆為觀止。

學(xué)校變遷

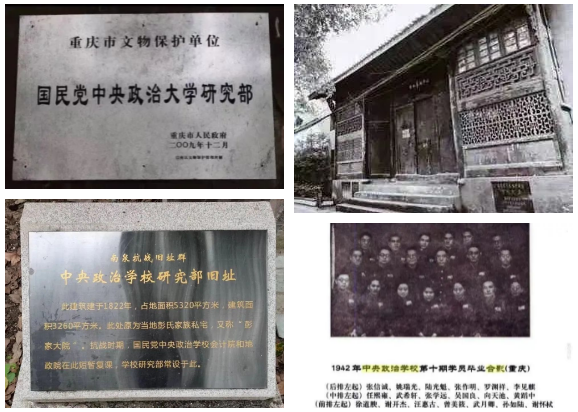

抗戰(zhàn)爆發(fā)之后,國民政府遷都重慶,來自全國的機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)紛紛內(nèi)遷,彭氏民居建筑群落很快就成為了學(xué)校落戶的不二選擇,開啟了大院的學(xué)校文化。

1938年,民國政府遷都重慶,“彭氏民居”成為國民黨中央政治大學(xué)研究部。

1940年創(chuàng)辦“立人中學(xué)”。1946年在中共中央南方局的倡議、支持下,在以董必武、張有漁同志為首的具體組織策劃下,在重慶實(shí)用工商專科學(xué)校基礎(chǔ)上建立了“西南學(xué)院”。

1953年創(chuàng)辦重慶市二十七中。1984年至1993年為四川省重慶市南泉高級職業(yè)中學(xué);1993年至1998年改為重慶市蓉泉高級女子職業(yè)中學(xué);1998年至2002年改為重慶市南泉高級職業(yè)中學(xué)。

1992年被重慶市政府列為文物保護(hù)單位,2009年納入南泉抗戰(zhàn)舊址群,2013年由國務(wù)院核定公布為第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

2002年“彭氏民居”成為重慶工程學(xué)院行政辦公大院。2008年學(xué)院的行政辦公陸續(xù)搬出彭氏民居,從此彭氏民居成為旅游參觀、影視拍攝、歷史研究等重要場所。

如今彭氏民居這座大院,依舊繼續(xù)書寫著與學(xué)校的不解之緣,每逢上下課鈴聲響起,大院的圍墻外總是熱鬧非凡,意氣風(fēng)發(fā)的青年學(xué)子們環(huán)繞四周,彭氏民居猶如一位老人,飽經(jīng)滄桑之后終于迎來了平靜的生活,安享著子孫滿堂的快樂。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|