據(jù)史書文獻記載,東漢時期,我國古人就已有吃年夜飯的習慣。

對于封建時期的平民百姓而言,到了正月初一這天,就意味著他們已經(jīng)度過了漫長寒冬,即將迎接氣候回暖。活下去的可能性大大增加,自然要敲鑼打鼓進行慶祝。所以隋唐之前的朝代,年夜飯更像是一種祭祀活動。人們并不會刻意在這一天大擺宴席,而是用家中所剩不多的余糧,烹飪些簡單食物,給家人分食。過了年關后,萬物復蘇,百姓們可以播種莊稼,期待秋天有個好收成。

那么,我國一年一度的年夜飯是怎么來的?還有古人過春節(jié)時都吃些啥?

“除夕之夜,各相與贈送,稱為“饋歲”;酒食相邀,稱為“別歲”;長幼聚飲,祝頌完備,稱為“分歲”;大家終夜不眠,以待天明,稱曰“守歲”。——《風土記》西晉周處

西晉時期的除夕夜,長輩與晚輩聚集在一起,開懷暢飲,慶祝來年好收成。而且大家終夜不眠,期待著除夕過后春節(jié)的到來。所以至少在西晉時期,我國古人就已經(jīng)有吃年夜飯和“守歲”習俗。周處所著的《風土記》,也是目前全世界有史可考,關于年夜飯最早的記載。

晉朝滅亡后,隨即而來的便是南北朝時期。梁元帝蕭繹執(zhí)政時(508年―555年),一位名叫宗懔的南朝人,寫出了一本《荊楚歲時記》。這本書詳細介紹了,湖南、湖北的百姓,在春節(jié)這天會相聚暢飲。桌上吃剩的食物,不能留太久,吃不完就必須將其全部丟棄。從這段話也表現(xiàn)出了,南北朝時期,兩湖地區(qū)的百姓在吃年夜飯時的一些風俗。

“歲暮,家家具肴蔌,詣宿歲之位,以迎新年。相聚酣飲。留宿歲飯,至新年十二日,則棄之街衢,以為去故納新也。”——《荊楚歲時記》

西晉和南北朝時期的這些有關文獻記載,只是告訴后人,當時就已經(jīng)有吃年夜飯和守歲的習慣。但是并沒有詳細記述,每家每戶的年夜飯都吃些什么?不過根據(jù)《風土記》、《荊楚歲時記》的蛛絲馬跡應該能推斷出,魏晉南北朝時期的古人,在春節(jié)除夕時會備上好酒好菜。菜品無外乎便是些大魚大肉,以及當?shù)厥卟斯瞎?/span>

南北朝結束后,隋文帝楊堅于公元581年正式結束亂世格局。大一統(tǒng)的王朝,使得南北文化逐漸包容一體。

隋唐時期,人們在過年這一天,興起了大操大辦的風俗。

根據(jù)韋巨源所著的《燒尾宴食單》記載,唐朝初年,長安人民的年夜飯非常豐盛。有4種東西是年夜飯基本配置。

一、五辛盤

二、膠牙餳

三、湯中牢丸

四、椒柏酒

唐朝時期,分餐制已經(jīng)取代了合餐制,菜肴酒水會分開擺上桌面。吃完菜肴后,還有一些極具特色的唐代小吃,被當做飯后甜品,供家人們享用。

由此可見,隋唐百姓們的年夜飯已然十分豐盛,有酒有肉,還有丸子甜點,與現(xiàn)代人的年夜飯相差無幾了。

唐朝之后便是五代十國,宋太祖趙匡胤于公元960年建立北宋政權。無論北宋與南宋,都是我國封建歷史上,以富聞名的朝代。況且,北宋都城開封汴梁,南宋都城杭州臨安,可是馳名海外的“不夜城”。

據(jù)兩宋時期的文獻記載,中原百姓過春節(jié)時,會吃一種名為“馎饦”的手搟湯面。江浙地區(qū)把湯圓和年糕加入到年夜飯中,北方人則是吃餃子(角子)。

到了宋朝,便誕生出“北方餃子,南方湯圓”的飲食習慣,而這種飲食文化也被保留至今。

“正月初一五更起……飲柏椒酒,吃水點心(餃子)。或暗包銀錢一二于內(nèi),得之者以卜一歲之吉,是日亦互相拜祝,名曰賀新年也。”——《酌中志》

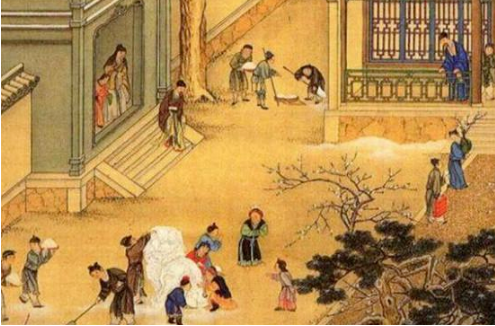

宋朝滅亡后,蒙古人入主中原,由此,中國人的年夜飯上,又充滿了許多異域風俗。直到洪武大帝朱元璋建立明朝,年夜飯其菜品種類已進化成五花八門。朱祁鎮(zhèn)執(zhí)政時期,每家每戶的年夜飯桌上,還會有許多極具特色的菜肴。這些菜肴包括燒酒,內(nèi)臟(豬雜碎),豆?jié){,以及被前朝人嗤之以鼻的豬肉。

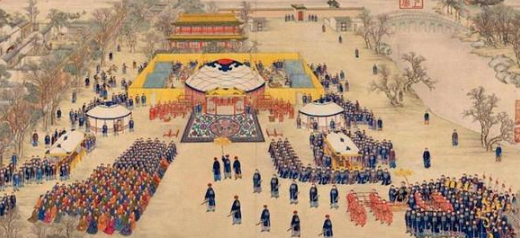

女真族入主中原后,康熙、雍正、乾隆這三位盛世帝王,對待年夜飯時,采取了更加包容開放的態(tài)度。因為年夜飯是中原人的傳統(tǒng)習俗,可清朝天潢貴胄都是滿族人。為了防止八旗子弟被徹底漢化,清宮膳食食譜,出現(xiàn)了“滿漢全席”這種極具包容性的菜品。

一提到滿漢全席,想必同學們的腦海中,都不由自主地浮現(xiàn)出一張長長的桌子,擺上了幾百種各式精美菜肴的畫面。根據(jù)清宮膳食檔案記載,乾隆四十九年(公元1784年)年三十的晚上,宮里一共準備了63道冷菜熱菜,12種點心包子,以及各式各樣的南北小菜。這頓年夜飯,便是后世滿漢全席的雛形。

大家想想,連宮里的年夜飯都如此鋪張,各種食材被做成了眼花繚亂的精品菜肴。所以,過年這天大操大辦的習俗,從皇宮內(nèi)便慢慢延伸到了普通平民的餐桌上。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|