火災(zāi)是一種發(fā)生頻率很高、對生命和財產(chǎn)危害極大的災(zāi)難。在今天,如果發(fā)生了火災(zāi),人們只需要撥打電話“119”,配備專業(yè)滅火設(shè)備的消防隊就會趕來滅火。那么古代如果發(fā)生火災(zāi),人們該怎么辦呢?古代有消防隊嗎?

“消防”并非中國的本土詞,而是在近代從日本傳入的外來詞。“消”意為滅火,“防”意為防火,日本人將兩字組合,產(chǎn)生了消防一詞。

中國自古就有消防事業(yè),在古代被稱為“火政”。根據(jù)《周禮》記載,早在西周,政府就設(shè)置了專門負責火政的官員。《后漢書·百官志》記載,漢朝政府設(shè)有“執(zhí)金吾(yù)”一職,其職責為“掌宮外戒司非常水火之事”,即負責京城的警衛(wèi)和消防。執(zhí)金吾之下設(shè)有若干街亭,每個街亭負責相應(yīng)區(qū)域內(nèi)的治安和消防,類似于今天派出所和消防隊的結(jié)合體。東漢開國皇帝劉秀在兒時就曾許下“仕宦當作執(zhí)金吾”的愿望,夢想當個監(jiān)管消防的治安大隊長。

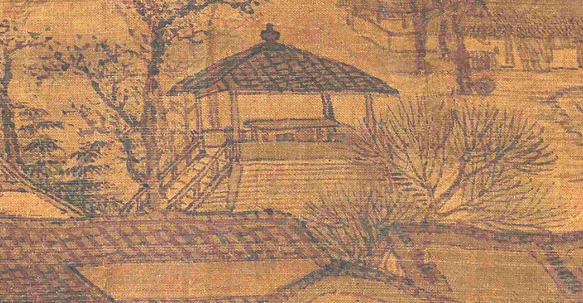

古畫里的望火樓(出自《清明上河圖》)

到了唐朝,執(zhí)金吾被武侯鋪取代。武侯鋪內(nèi)備有專門的滅火設(shè)備——水袋。這種水袋用一整張牛皮或羊皮縫合而成,容量可達三四石。水袋內(nèi)還插有一根長長的竹筒,人在使用時可以控制水流沿著竹筒流向著火點。這種設(shè)備可以遠距離滅火,比用水桶潑水的方式要精準得多。

執(zhí)金吾和武侯鋪都是兼職消防。我國最早的專業(yè)消防隊誕生于宋代,名為“潛火鋪”,“潛火”就是滅火的意思。一座城市中潛火鋪的數(shù)量與該城市的規(guī)模大小有關(guān),一般建在城區(qū)內(nèi)地勢較高的地方。潛火鋪內(nèi)要搭建“望火樓”,樓的基座有九米多高。站在望火樓上,附近城區(qū)一覽無余,可及時發(fā)現(xiàn)火情。望火樓內(nèi)配有旗幟和油燈,用來發(fā)出火情信號。白天,如果舉一面旗代表外城著火,舉兩面旗代表內(nèi)城著火,舉三面旗是最高警戒,代表皇城附近著火。如果晚上著火,則用舉油燈代替舉旗。潛火鋪內(nèi)的滅火設(shè)備一應(yīng)俱全,如大小水桶、灑子、麻搭、斧鋸、云梯、火叉、大索、鐵錨等。居然還有斧鋸,這些到底是滅火還是拆遷設(shè)備?別急,一會兒你就明白了。

古代的消防基地模型(位于中國消防博物館)

望火樓發(fā)出火情報警后,潛火兵立即出動,力求在最短時間內(nèi)趕到火災(zāi)現(xiàn)場。潛火兵統(tǒng)一著裝,身穿寫有編號的“火背心”,目的是防止外人混入火災(zāi)現(xiàn)場趁火打劫。另外他們還配有氈帳,用水浸濕后披在身上,可以有效防止燒傷。

潛火兵到達現(xiàn)場后,首先采取澆水的辦法滅火,一般的火災(zāi)用水桶潑水即可撲滅。對于較高或無法接近的起火點,潛火兵就要用遠程滅火設(shè)備了。除了前面提到的水袋外,宋朝還出現(xiàn)了水囊。水囊用豬或牛的膀胱制成,每個可裝五六升水。使用時,潛火兵將水囊直接拋擲到起火點,囊破水出,達到滅火的作用。滅火用的水,都是就近取用。古代的房屋密集區(qū)會設(shè)置消防水缸,儲滿水以備滅火之用。清朝的紫禁城內(nèi),就有大大小小三百零八口銅制的消防水缸。

此外,宋朝還出現(xiàn)了另一種遠程滅火設(shè)備——唧筒。北宋《武經(jīng)總要》記載了這種設(shè)備的構(gòu)造:“用長竹,下開竅,以絮裹水桿,自竅唧水。”唧筒的主體是兩根長短一樣的竹筒,一根略粗、一根略細。將細竹筒包裹棉絮后插入粗竹筒中,使用時將細竹筒向外拉,并在粗竹筒內(nèi)注入水,然后擠壓推入細竹筒,利用壓強將水射出。細竹筒包裹的棉絮作用是盡量隔絕空氣,增大粗竹筒內(nèi)部的壓強。唧筒的工作原理類似于今天擠壓式水槍或醫(yī)用注射器,滅火距離遠且精準,是技術(shù)含量較高的滅火器具。直到清代從日本引進“消防水龍”以前,唧筒一直是我國最好用的遠距離滅火設(shè)備。

竹制唧筒(藏于中國消防博物館)

如果火情嚴重到無法撲滅,那就只能退而求其次,采用阻燃法限制著火范圍,以減少火災(zāi)損失。古代蓋房的時候會設(shè)置防火墻,古人稱“封火墻”。其實就是修筑一面高出房屋的空白墻,或者直接將房屋側(cè)面的山墻加高。火災(zāi)蔓延至空白墻體處,會因沒有可燃物而停止。如果沒有防火墻,潛火兵會使用一種名為“麻搭”的救火工具,其實就是在八尺長的竹竿上系上二斤散麻。救火時,潛火兵用麻搭蘸上泥漿來涂抹墻壁以形成防火隔離層,阻止火勢蔓延。

如果火勢太大,防火墻已經(jīng)無法起到作用了,這時潛火兵就會使用終極大招——破拆法,將火災(zāi)下風向的房屋拆掉一些,使其變成空地,形成防火隔離帶,使火焰到達此處后燒無可燒。前文提到的斧鋸、大索、鐵錨等拆家工具,這時就派上用場了。用大索或鐵錨套在房梁或立柱上,眾人猛拉即可將房屋拉倒。

因救火而導(dǎo)致自家房屋被拆,這些家庭似乎有點慘。難道只能自己認栽?當然不會。根據(jù)《宋會要輯稿》記載,如果因為防火而導(dǎo)致房屋被拆的話,房主是可以申請“國家補償”的。由此可見,趙宋王朝還是頗為文明的。

穿上火背心,登上云梯,用唧筒射水滅火,這畫面是不是有點兒現(xiàn)代消防員滅火的味道?其實古人的生活并不蒙昧,很多現(xiàn)代的事物,在古代就能找到雛形。古人和今人的生活方式,沒有本質(zhì)上的差異,差的只是技術(shù)上的進步。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|