北宋東京開封(汴京),地處中原地區的平原以及全國水陸交通的中心,在成為全國政治中心的同時也成為經濟、文化中心,乃是當時世界上人口最多、最繁華的超級都會。

由于坊市制的打破,開封成為近代城市的源頭和代表,城市經濟、城市文化、城市建設高度發達,比以往任何都城都更具活力,也比以往任何時候都更加人性化。

一般而言,城市是社會商品經濟發展的產物和主要標志。北宋東京開封(汴京),地處中原地區的平原以及全國水陸交通的中心,在成為全國政治中心的同時也成為經濟、文化中心,乃是當時世界上人口最多、最繁華的超級都會。

汴京一大歷史貢獻是,沖破了前代城市的坊市分離制,商品經濟高度發達,“開封是之前從未有過的新型都城,它展現了前所未有的都市布局和生活方式”。擺攤和夜市,是當時市民生活不可或缺的組成部分。

其一,徹底廢除了封閉的坊市制,經濟活動開放。

宋代開封的商業活動不再像唐代長安那樣局限于指定的市中,而是到處都可以臨街設肆,連橋梁上甚至御街兩旁的御廊等處也可以買賣交易。

皇宮宣德樓門前最主要的御街,非常寬闊宏偉,是皇家氣派和威嚴的一個象征,但“自宣德樓一直南去,約闊二百余步,兩邊乃御廊,舊許市人買賣于其間。自政和間,官司禁止”。也即在北宋的絕大部分時期內,皇宮門口也是市場。

雍熙元年(985)十二月,宋太宗“御丹鳳樓觀酺,召侍臣賜飲。自樓前至朱雀門張樂,作山車、旱船,往來御道。又集開封府諸縣及諸軍樂人列于御街,音樂雜發,觀者溢道,從士庶游觀,遷市肆百貨于道之左右”。由于君民同樂的民間游藝活動,臨時將商販轉移到道旁。

大中祥符元年(1008)正月的同樣活動,連御道上也布滿了商販,“徙坊市邸肆,對列御道,百貨駢布,競以彩幄鏤牓為飾”,顯然是朝廷為了營造熱鬧氣氛專門安排的。

皇宮的御廊很長,據南宋范成大出使金國路過時看到,“東御廊百七十余間”,根據對稱原則,西御廊當也有相同面積,顯然都是極好的豐富的攤位。而在北宋前期的喜慶日子,甚至連御街上也可擺攤。

如宋仁宗時,有官員上書說:“河橋上多是開鋪販鬻,妨礙會?及人馬車乘往來”,朝廷因而下詔清除,以保證道路暢通:“在京諸河橋上不得令百姓搭蓋鋪占欄,有妨車馬過往。”然而有令不止,自由慣了的商販無孔不入。

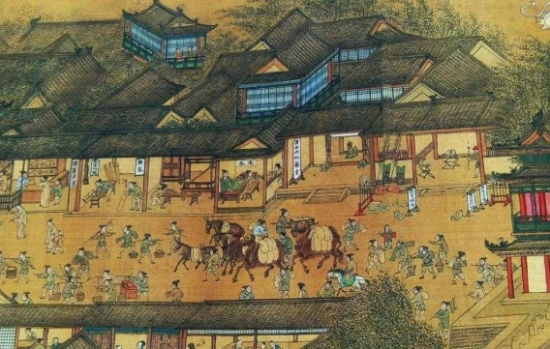

從反映北宋末年開封市井風俗的《清明上河圖》中,我們可以看到在汴河的虹橋一側至少分布著八處不固定的攤位在叫賣拉客,足見并未能禁止。

皇宮門外就是最繁華的市井,皇家的尊嚴讓位于商業的發展。皇宮東華門外也開辟成為一處精品綜合市場,是宮廷與民間商販貿易的地方,居然成為市井繁華的代表:“東華門外,市井最盛,蓋禁中買賣在此,凡飲食、時新花果、魚蝦鰲蟹、鶉兔脯臘、金玉珍玩、衣著,無非天下之奇”。

連皇宮門前、御廊以及橋梁都成了市場,還有什么地方不可以設肆經商呢?

皇家日夜浸潤于市井文明,難免不受影響。如汴京城出生的王黼,“雖為相,然事徽考極褻。宮中使內人為市,黼為市令,若東昏之戲”。宋徽宗和宰相在宮中也以模仿市井商販為游戲。

其二,夜市和瓦市興盛。

商品活動的膨脹,不僅在空間上擴大,在時間上同樣拓展。

汴京夜市盛行,成為當時全球夜晚最亮的光斑。此外還有很多固定日期的瓦市,相國寺就是代表:“東京相國寺乃瓦市也,僧房散處,而中庭兩廡可容萬人。凡商旅交易,皆萃其中,四方趨京師以貨物求售轉售他物者,必由于此。”

由于地理位置居中、內部空間廣大,相國寺每月至少八次開放成市場:“都城相國寺最據沖會,每月朔望三八日即開,技巧百工列肆,罔有不集,四方珍異之物悉萃其間,因號相國寺為破贓所。”其中還有許多手工業者、藝人現場制作、表演。

原本崇尚清凈無為的佛教寺院,在商品經濟的沖擊浸透下也變成了全國性的大市場。此外還有許多節日市場,如正月十五東華門外的燈市、端午節的鼓扇百索市、七夕的七夕市等,都是買賣節日用品的專門市場。

這就意味著,整個東京城都是一個開放的大市場,正所謂“十二市之環城,囂然朝夕”。城外尚且如此喧鬧通宵,遑論城內。

由于坊市制的打破,開封成為近代城市的源頭和代表,城市經濟、城市文化、城市建設高度發達,比以往任何都城都更具活力,也比以往任何時候都更加人性化。

自宋代開始,中國城市由宋以前封閉式的“城”強“市”弱的城堡,變成了真正意義上的城市(City),即突出“市”的近代新型城市。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|