斗拱是中國傳統木構建筑中最獨特的部分,狀如綻開的花朵,居于檐下,通過層層出跳來增大檐部伸出距離,并將其承托的屋頂重量傳遞到柱、額之上。同時斗拱也是重要的立面裝飾與等級象征,通常只用于高等級建筑。早期斗拱的構成較為簡易,多由簡單疊累的斗與拱構成,結構承力功能突出。此類做法在殷商時期已可看到雛形,戰國時期中山王陵出土的銅案上可看到明確的一斗二升斗拱造型。

至漢代之后,斗拱開始得到普遍使用,但出跳較少,造型以一斗三升為主。南北朝至隋唐時期,斗拱發展迅速,出現了斜向的昂,通過杠桿原理,使出跳距離明顯增加,檐部也得以進一步外伸,可以更加有效地保護建筑下部的木結構與基礎。至宋金元時期,斗拱已趨于成熟,開始日漸富于裝飾性。明清時期是斗拱發展的最后階段,此時斗拱的結構功能已日趨式微,裝飾與等級象征成為主要功能。

斗拱的計量與類型

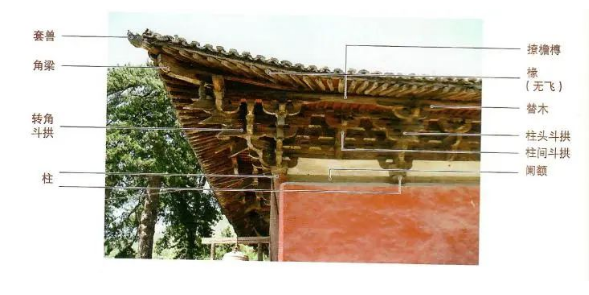

斗拱的計量單位以組而論,宋代稱為一朵,清代稱為一攢。依位置不同,可分為柱頭斗拱(宋稱柱頭鋪作、清稱柱頭科)、柱間斗拱(宋稱補間鋪作、清稱平身科)、以及轉角斗拱(宋稱轉角鋪作,清稱角科)。早期建筑僅有轉角斗拱與柱頭斗拱,普遍雄大健碩,有力地承擔了深遠的檐部,如圖佛光寺前檐懸桃伸出達四米之多。柱間斗拱出現于中唐之后,圖中可見造型纖細、尚處在發展中的柱間斗拱。

斗拱的構成與規格

斗拱主要由水平放置的方形斗、矩形的拱以及斜置的昂組成,通過榫卯結構相互連接,用以承托上方的博、枋等構件。斗拱至唐宋時期形成了較為固定的構成模式,并一直延續至明清。其規格以拱與昂的出跳數量來定義,通常為一至五跳,宋代分別稱為四鋪作至八鋪作,清代則取奇數,稱為三踩至十一踩。圖示即為一朵宋代五鋪作斗拱模型。

漢代斗拱

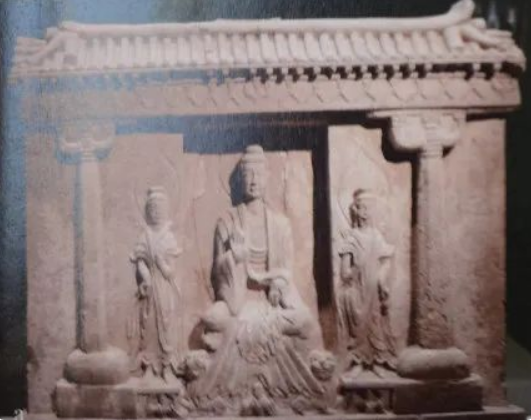

漢代是斗拱的成型期,在畫像石、墓闕、明器等材料上可以看到此時斗拱的形式已頗為豐富,有一斗二升、一斗三升等做法,有單層拱,也有重拱。斗拱一般置于柱頭之上,用于多層建筑外檐時,則常用插拱做法。圖示為東漢陶樓,在建筑本體之上伸出一條懸臂插拱,再在其上安置多層疊累的重拱,形成出跳。

南北朝斗拱

本時期一斗三升做法仍在沿用,但多與人字拱配合出現(圖a)。同時,更先進的縱向出跳做法也開始出現,如朔州九原崗壁畫墓所示建筑。現存實物以源自中國南朝木構技術的日本法隆寺最為典型。(圖b)為法隆寺中門斗拱,可見拱與斜昂自柱頭櫨斗之內出跳,最上方安置斗拱與替木,直接承托檐枋,做法簡潔明快,輕盈高效。

圖a

圖b

唐代斗拱

唐代斗拱日趨成熟,柱頭與轉角鋪作已很完善,但補間鋪作還較為簡單,只起到輔助作用。圖為代表中晚唐技術特征的佛光寺東大殿斗拱,可見柱頭鋪作氣勢雄揮,體量巨大,自柱頭櫨斗內出四跳,兩根斜昂躍然而出,有力地承托起檐都,斗拱較法隆寺更加緊密合理。反觀補間鋪作,僅出兩跳,十分纖細,兩側還有轉飾性云拱出現。

遼代斗拱

遼代斗拱繼承了唐的技術特征,以柱頭與轉角鋪作為核心。補間鋪作仍較纖細,但較佛光寺已有明顯進步,如獨樂寺觀音閣,補間鋪作已通過斗子蜀柱直接落于闌額之上,受力變得更加合理。同時遼代斗拱的裝飾性也日益增強,如應縣木塔有六十余種斗拱樣式,轉角鋪作尤其華麗,兩側拱身采用斜切造型,與上方斗拱反復穿插,如花團錦簇一般。

宋代斗拱

斗拱發展至宋代已十分成熟。補間鋪作的造型、體量及結構作用已與柱頭鋪作趨同。通過《營造法式》與相關實物可以看到,宋代斗拱設計制作具有顯著的規范性,模數制已得到廣泛運用。伴隨補間鋪作的成熟,柱頭與轉角鋪作所承擔的荷載明顯降低,斗拱用材與體量也開始減小,假昂做法開始出現,太原晉祠圣母殿就是典型代表之一。

金元斗拱

金代斗拱繼承了宋代端莊、規整的風尚,但又受到遼代斗拱裝飾化特征的影響,大量使用斜拱。此類斜拱一方面可以增加荷載承受力,但更多則是出于裝飾目的,具有突出的炫耀性。如大同善化寺三圣殿的補間鋪作,一反早期纖細、弱小的形象,刻意制作成極其復雜、夸張的造型較之柱頭鋪作龐大許多。元代斗拱大體上繼承了金代的特征,但斜拱已較少使用。

明清斗栱

明清時期,伴隨結構技術的發展,梁柱結合日趨緊密,斗拱的結構作用被明顯削弱,體量隨之大大縮小,昂已全部變為假昂。此時斗拱逐漸從最重要的檐部支撐結構,轉化為近乎檐部裝飾的構件。與之相應,檐下斗拱數量明顯增加,排列密集,遠遠望去,宛如一條凸凹變化的立體裝飾帶,與佛光寺檐下形象分明、健碩雄仕的早期斗拱造型迥然不同。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|