流淌不息的千年運河,哺育和造就了一批批光耀千秋的歷史名人。他們或文或武,執(zhí)劍輕揚在詩情畫意的江湖,怒馬奔騰在熱血沸騰的戰(zhàn)場。先秦時期,代表者有泰伯、伍子胥、夫差、勾踐、范蠡等人。

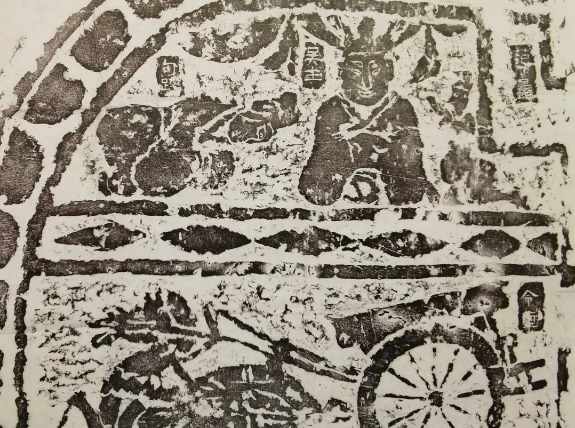

勾踐、夫差畫像石拓片,中國國家博物館藏

秦漢至南北朝時期,尤為突出的是運河沿岸出身的劉向、劉歆父子。劉向編成了中國第一本目錄著作《別錄》。范曄長期在江南生活,編撰《后漢書》紀傳九十篇。還有記述士大夫言行的《世說新語》,是由京口(今江蘇鎮(zhèn)江)人劉義慶所作。東晉畫家顧愷之,出生于運河邊的無錫,現(xiàn)尚存摹本《女史箴圖》。還有書法大家王羲之、王獻之父子,他們生長、活躍在運河地區(qū),兩人工于草隸,書法氣勢“飄若浮云,矯若驚龍”,獨創(chuàng)新體。

此外,化學家魏伯陽、醫(yī)學家華佗、數(shù)學家祖沖之等,或生于運河邊上,或活動于運河地區(qū),都享有學術盛譽。這一時期的民歌,以吳歌最為著名,大部分保留在《樂府詩集》與《清商辭曲》里。運河地區(qū)還產生了一些著名的樂曲,如感人心魄的絕曲《廣陵散》。佛教自西漢傳入中國,以后流傳各地,尤其是沿河地區(qū)洛陽白馬寺、永寧寺等傳播更為迅速。東漢晚期,下邳國的嚴浮調師從安息(今伊朗)僧侶安世高,學習佛經,從事佛經的翻譯。安世高本人也到運河旁的丹陽等地宣傳佛教。

唐代詩歌名揚天下,詩人大都在運河一線留下過深深的足跡,寫下過無數(shù)優(yōu)美詩篇。如義烏人駱賓王,為初唐“四杰”之一,其所作《揚州看競渡序》,反映出了揚州江津競渡的盛況。太原人王昌齡,被稱為“詩家夫子”,其《客廣陵》《宿京江口期劉慎虛不至》等作于揚州和潤州。襄陽人孟浩然有作品《宿揚子津寄潤州長山劉隱士》《揚子津望京口》等,說明其到過揚州。著名的大詩人李白,常與江南吳筠、賀知章等人約詩酒之會,其《淮海對雪贈傅靄》《題瓜州新河餞族叔舍人賁》《留別廣陵諸公》等,都是游歷江淮時的作品。

汴京在北宋時是人文精華的薈萃之地。大文學家秦少游、陸游、范仲淹、范成大等一大批士大夫,對當?shù)匚幕鸬搅送苿幼饔谩伤沃T科狀元共114人,其中出自運河沿岸州郡者就達35人。兩宋宰相共133人,出自運河沿岸州郡者達36人。

元代大都地區(qū)涌現(xiàn)出一批文化名人。有詩人耶律楚材,書法家鮮于樞,戲劇家關漢卿、馬致遠、王實甫等人。尼泊爾人阿尼哥,早年曾拜藏傳佛教高僧八思巴為師。后受到忽必烈的賞識,遂留在大都,主持建造了大都城中最宏偉的藏式佛塔白塔寺大白塔。

鄭州惠濟橋資料圖

明朝中期以后思想領域流行的是王守仁的“心學”。明朝運河地區(qū)流行的是王守仁的弟子王艮所創(chuàng)的泰州學派。明清時期官修集大成之文獻,其中最有名的是《永樂大典》《古今圖書集成》《四庫全書》。《四庫全書》抄寫七部,有五部放置于運河邊上的藏書樓(北京文淵閣、文源閣,揚州文匯閣,鎮(zhèn)江文宗閣,杭州文瀾閣)中。四大名著羅貫中的《三國演義》、施耐庵的《水滸傳》、吳承恩的《西游記》、曹雪芹的《紅樓夢》,以及《金瓶梅》《儒林外史》《桃花扇》都是產生于運河文化帶的作品。明代中葉,蘇州出現(xiàn)了“明四家”,即畫家沈周、文徵明、唐寅、仇英,在繪畫藝術上各有千秋。乾隆時更有“揚州八怪”這一流派的出現(xiàn)。其中鄭燮,號板橋,善寫蘭竹,時人稱其詩、書、畫為“三絕”。

明清時代運河地區(qū)科學技術水平比過去有較大提高,航海天文學取得了舉世矚目的成就。吳興人茅元儀所編的《武備志》中繪有鄭和七次下西洋的航海圖,介紹了測量星辰地平高度的方法牽星術。明清航海地理學是隨鄭和下西洋而發(fā)展起來的。鄭和從永樂三年(1405)至宣德八年(1433)率龐大艦隊在太平洋、印度洋遠航七次,最遠到達東非。

清代 徐揚 《姑蘇繁華圖》(局部)

《中國近現(xiàn)代人物名號大辭典》記載了從1840年到1949年的近現(xiàn)代人物,其中出生在京杭運河沿岸城鎮(zhèn)、在民國年間又有較大影響的人物有832人。出生在江南運河沿岸城鎮(zhèn)的各類人才占73.2%,其中蘇、錫、常及杭州四地即過半數(shù),占54.6%。《辭海》(1989年版)選登了出生在運河沿岸城市并在民國時期有重要影響的人物112人,江南運河沿線各城市占62.5%,其中蘇、錫、常、杭四市即占53.6%。周恩來、瞿秋白、張?zhí)住链ⅰ⑶匕顟棧~圣陶、朱自清、老舍、夏衍、梁實秋、郭紹虞、錢鐘書,傅斯年、顧頡剛、呂思勉、錢穆、譚其驤、唐蘭、唐文治、馬相伯、張伯苓、梅貽琦、孟憲承、吳貽芳,等等,是他們中的杰出代表。

中國大運河,流淌的是中華文化,傳承的是中華文脈。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|