傳統(tǒng)建筑彩畫多見于北方地區(qū),可分為官式彩畫與民間彩畫兩大類,具有裝飾建筑、彰顯等級、保護(hù)木材等作用。建筑之上施布色彩由來已久,先泰之際常見單色刷飾,漢代出現(xiàn)了各色對比穿插的做法,多以紅色為主。至南北朝時期,受域外文化的影響,出現(xiàn)了以暈色渲染立休效果的做法。

隨后成為歷代高等級彩畫的固定做法。唐宋時期的彩畫仍以紅黃等暖色調(diào)為核心,但至元代,以官式彩畫為代表,逐步轉(zhuǎn)以青綠色為主流,并一直沿用至明清。由于彩畫不易保存、現(xiàn)存實(shí)物多為明清遺存,早期最完整者為永樂宮元代彩畫、另在華嚴(yán)寺薄伽教藏殿、易縣奉國寺、應(yīng)縣木塔內(nèi),尚有遼代風(fēng)格彩畫遺跡。

在莫高窟宋代木窟檐、山西高平開化寺內(nèi),還可看到部分宋代風(fēng)格的彩畫遺跡。同時,自漢代以來的各類墓葬中保留有大量彩畫實(shí)物,典型如唐乾陵陪葬墓、遼慶陵、白沙宋墓等處的彩畫。

元代彩畫

永樂宮元代彩畫是目前可見最完整的早期彩畫實(shí)例、其中三清殿、純陽殿內(nèi)的彩畫保存較好。對比唐宋時期的相關(guān)材料,特別是宋代高等級做法可以看到,元代彩畫在色彩關(guān)系、圖案構(gòu)成等方面均發(fā)生了很大的變化。彩畫不再以紅黃等暖色調(diào)為核心,而是開始大量使用青綠等冷色調(diào),同時紋樣也逐步轉(zhuǎn)為細(xì)密的渦卷造型。

明代彩畫

明代官式彩畫繼承了元代彩畫的核心特征并加以規(guī)范化,形成了明清時期最主流的、名為旋子彩畫的樣式。彩畫的基本圖案單元稱為旋花,核心為一朵西番蓮,外圍環(huán)繞渦卷狀花瓣。圖案單元可單獨(dú)出現(xiàn)、亦可分割為半個旋花。

清代和璽彩畫

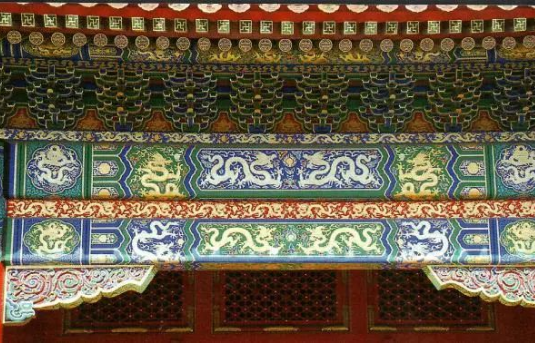

和璽彩畫出現(xiàn)于清初,是在明代旋子彩畫的基礎(chǔ)上衍生而來的新型彩畫,是清代官式彩畫最高等級的樣式,僅用于最重要的宮殿之上。和璽彩畫中大量使用了象征皇權(quán)的龍風(fēng)紋樣,構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn),色彩絢麗,同時還普通使用瀝粉貼金工藝,十分富麗堂皇。

清代蘇式彩畫

蘇式彩畫與和璽彩畫類似,也是清代獨(dú)創(chuàng)的全新類型,一般用于園林、住宅等場所,彩畫以形式自由、內(nèi)容豐富、色彩艷麗、富于裝飾性為特點(diǎn),不追求過多的用金量,也不具有明顯的等級意味,喜好繪制人物、花鳥、風(fēng)景、博古器物等圖像,顧名思義,彩畫應(yīng)源于江南地區(qū),但現(xiàn)今所見蘇式彩畫遺存與江南民間彩畫相去甚遠(yuǎn),已發(fā)展為一類獨(dú)特的官式彩畫。

清代旋子彩畫

清代旋子彩畫繼承了明代同類彩畫的基本特征。但更加規(guī)范化、程式化,旋子彩畫的等級僅次于和璽彩畫,主要用于各類次要殿宇、廟宇、衙署等。與明代相比,清代旋子彩畫的旋花部分明顯簡化,不再繪制復(fù)雜的西番蓮及花瓣紋樣,改為較簡單的渦卷弧線。但用金量普遍加大,裝飾紋樣也更加復(fù)雜,體現(xiàn)了清代官式彩畫突出的裝飾性。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|