樸素淡雅的青瓦白墻,給人以清雅明快的美感;緊湊通融的天井庭院,可晨沐朝霞,夜觀星斗,讓人仿佛置身于“流動空間”;精雕細刻的梁架結構,給人以進入藝術畫廊般的享受……這就是江南傳統古建筑的獨特魅力,營造出一種古樸典雅的氛圍,讓身居其中的人體驗到“天人合一”的居住樂趣。

梓桐鎮胡氏宗祠

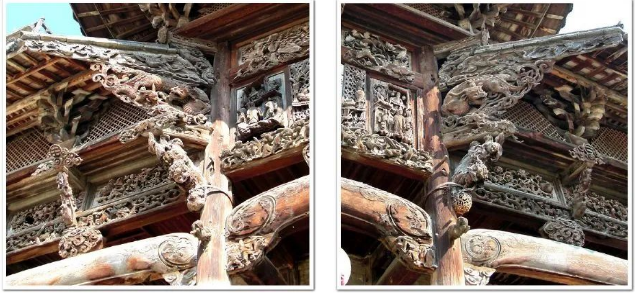

淳安毗鄰安徽,村民聚族而居,祠堂、廟宇、牌坊、石拱橋、徽派民居建筑比比皆是……這些古建筑都有一個共同的特點,即結構設計精妙,裝飾精雕細琢,充滿了細節美。如要欣賞淳安古建筑的細節之美,那就繞不開淳安“三雕”——木雕、磚雕、石雕。

淳安“三雕”已有數百乃至上千年的歷史,它們的產生、演變和發展,與本地的文化習俗和自然環境有著密不可分的關系。淳安多山水,與古徽州相連,在徽商貿易來往的影響下,在新安理學等多種文化的熏染下,淳安建筑及“三雕”藝術逐漸形成了一種古拙素雅的風格。

一、木雕

徽派建筑的梁架多為木頭所制,淳安盛產各種樹木,無論是樟樹、楓樹、銀杏還是黃楊木,都能在能工巧匠手里化腐朽為神奇。

淳安木雕主要用于建筑裝飾、家具裝飾和觀賞類的陳設。它題材廣泛,有人物、山水、花卉、禽獸、蟲魚、云頭、回紋、八寶博古、文字對聯以及各種吉祥圖案等,一般呈連續圖樣形式,亦能獨立成畫。

明清時期,淳安木雕興旺,當時的祠堂廟宇、亭閣牌坊、店堂樓館都時興木雕裝飾。現今保存較好的金峰朱氏宗祠、浪川鄉積善堂、光昌方氏家廟、屏門鄭氏宗祠、千島湖鎮龍山島的海公祠、汾口鎮汪氏家廳等建筑裝飾上的木雕作品均是造型生動、雕刻精湛的淳安木雕代表。

汾口鎮汪氏家廳-木雕

二、磚雕

磚雕作為淳安“三雕”之一,早在南宋時期就享有盛譽。磚雕以水磨平整的青磚為材質,水磨青磚是淳安磚雕的最佳原料,它與普通黏土磚不同,須經過多道繁復工序精制而成。

淳安磚雕的技法包括浮雕、透雕、淺雕、圓雕及線刻,其主要用于裝飾房屋的門罩、門樓、八字墻及馬頭墻的端部,涉及的題材內容十分廣泛豐富,凡神仙人物、亭臺樓閣、飛禽走獸、花草蟲魚、八寶博古、幾何圖形等均可入畫,尤以人物居多。

威坪鎮蔗川村張氏宗祠-磚雕

這些雕刻非常精細生動,如為表現人物的逼真和樓臺的主體感,多采取高浮雕、透雕和半圓雕的手法,鏤刻成多層面的空間,有的竟達六七層之多,有的層層宅院分明,有的室內幾乎鏤空,有的窗扇可啟,有的門鈴可動、精細之狀,不一而足。從現今保存完好的古民居建筑中,可以看到許多典雅莊重、形象逼真、風格各異的磚雕作品。

三、石雕

淳安石雕興于南宋,盛于明清,多用于房屋、橋梁、牌坊等建筑的裝飾,也有一些宗教雕刻和專供欣賞的陳設品。其內容多為人物、花鳥、山水等,采用散點透視的創作方法,講究布局豐滿,主題突出。淳安石雕的技法有圓雕、浮雕、透雕和線刻等。從現今保存完好的牌坊、旗桿石、石馬、石碑、石磉、石魚缸等石雕上,依然能看出當初的精美工藝和考究用料。

淳安盛產聞名遐邇的茶園石,這是淳安石雕的主要原材料,其材質無裂痕、硬度低,細膩純粹,便于雕琢成各式各樣的形狀,且經久不風化,被稱為石中上品。

里商鄉里商村旗桿石-石雕

茶園石多用于做民居的臺階、天井水池的欄桿、祠廟的柱礎和野外的牌坊、石拱橋之類。那上面所刻的龍、鳳、獅和花飾,線條流暢,刀工嫻熟,可以說已達到爐火純青的地步,光柱礎就有鼓形、筒形、瓶形、瓜形、覆蓮及覆斗等形狀。

在古代,因建造各類古建筑需要多方面的人才,一部分農村青年為求生計會拜師學藝,成為忙時務農、閑時從藝的半工半藝的勞動者。

他們在師傅的口傳手授下,經過“三年徒弟、三年伙計”的刻苦努力,不僅掌握了一套嫻熟的雕刻技術,也從中學到了許多有關詩詞歌賦和書法美術的知識,成為民間坊里令人艷羨的能工巧匠。同時,由于干這一行所需的工具簡單,無須多大資本,全憑手上技藝,“動刀如筆”、“鐵筆生花”,深受農村青年的青睞。

汾口鎮宋京村“小金鑾殿”

過去,淳安“三雕”工匠甚多,他們以刀為筆,穿村走戶,忘我鐫刻,為美化淳安、傳承文化做出了杰出貢獻。

可惜,時至今日,除了石雕尚存,磚雕已少有人問津;木雕雖還有一些手藝人在堅持,但規模和水平也大不如前。由于舊社會視其為“雕蟲小技”,它們已埋沒失名,再加之現代建筑的普及,“三雕”手藝人沒有了用武之地,這不能不說是件非常令人遺憾的事。

2008年,淳安三雕被列為縣級非物質文化遺產項目。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|