茶

茶事,從來(lái)都是中國(guó)文人生活中不可或缺的雅趣元素。

賞花之茶、吟詩(shī)之茶、一期一會(huì)之茶。茶已經(jīng)從一種單純的物質(zhì)存在變成了某種精神的寄托。

從大唐陸羽的《茶經(jīng)》到清代程雨亭的《整飭皖茶文牘》,在茶從“物”到“神”的幾千年演變過(guò)程中,有超過(guò)百余種的專著研究此事:茶法、茶譜、茶錄、茶經(jīng)、茶史、茶集、茶辯、茶事、茶堂、茶器……涵蓋了所有和茶相關(guān)的方方面面。

可見(jiàn)其作為高雅社會(huì)生活的必需品而受到的重視。

值得一提的是,在古代中國(guó)的茶經(jīng)從一開(kāi)始就與佛教有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。最初,茶為僧人提供不可替代的原料,而僧人和寺院促進(jìn)茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和制茶技術(shù)的進(jìn)步。

《茶經(jīng)》中便記載了不少對(duì)佛教的頌揚(yáng)和對(duì)僧人嗜茶的記載。

在茶事實(shí)踐中,茶道與佛教之間找到越來(lái)越多的思想內(nèi)涵方面的共通之處。“禪茶”便是在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。

竹

古代文人騷客對(duì)于自然物傾注最多情感的莫過(guò)于“歲寒三友”的松、竹、梅。

這些被文人賦予了無(wú)盡靈魂的植物,幾千年來(lái)承載著它們自己也全然不知的哲學(xué)奧義與精神高度。

為何偏偏是這三友?大概除了它們生長(zhǎng)的節(jié)令的特別,也有它們本身所具備的美學(xué)意義。

而這其中,最被灑脫卻敏感的文人們偏好的,當(dāng)屬“竹”了——修長(zhǎng)、纖弱卻有氣有節(jié)。疏朗、輕巧、素雅、包容性強(qiáng)……于是竹在文人生活中便成了不可或缺的雅物。

而蘇東坡一句“寧可食無(wú)肉,不可居無(wú)竹。無(wú)肉令人瘦,無(wú)竹令人俗“也幾乎成了后世附庸風(fēng)雅之人“免俗”的空間搭配要義。

瓷

瓷,《說(shuō)丈解字》中記為“瓦器”;現(xiàn)代漢語(yǔ)中解為“用高嶺土燒成的一種質(zhì)料,所做器物比陶器細(xì)致而堅(jiān)硬。”

但除卻它的物質(zhì)屬性,瓷基本定義了古代中國(guó)在一個(gè)器物領(lǐng)域所產(chǎn)生發(fā)散出的世界性的深遠(yuǎn)影響。而在彼時(shí)的文人雅士的日常生活中,這是全然不知的。

他們專注的是對(duì)于瓷的審美欣賞。

冰肌玉骨的青白瓷、釉色窯變而帶來(lái)的不可預(yù)知的機(jī)緣之美、如何讓茶湯之色更完美呈現(xiàn),如“越瓷青而茶色綠”“茶色白,宜黑盞”等等……瓷,在文人生活中的關(guān)注點(diǎn),早已和其作為“瓷石、高嶺土、石英石、莫來(lái)石”物理構(gòu)成的器皿相去甚遠(yuǎn)。

作為雅趣生活中必不可少的“感官愉悅度”,瓷之美與瓷之場(chǎng)所、禮儀才是文人們投入大量情感與情懷細(xì)細(xì)品味的要點(diǎn)。

食

飲食對(duì)于社會(huì)文化的探究是一個(gè)既普通又有趣的切入點(diǎn)。

風(fēng)花雪月的文人雅士或粗俗不堪的下里巴人,對(duì)于“食”都有基本的需求。只是在這飲食的附加意義上有所不同。

在古代中,餐飲方式曾經(jīng)發(fā)生的巨大變化,也相應(yīng)改變了飲食文化。在唐代之前,實(shí)行的是“分餐制”,而之后變?yōu)榱恕皶?huì)食制”。

由一人一份席地而坐的分餐筵席,到眾人圍坐于高桌上共享飲食,這看似只是飲食方式的改變,但其實(shí)卻深深地影響著一系列的巨變:餐具、家具、空間形態(tài)、禮儀、意識(shí)等各個(gè)方面。

從《禮記》、《呂氏春秋》到《東京夢(mèng)華錄》、《閑情偶寄》……無(wú)數(shù)的典籍中都有著對(duì)于“食之事”的記載與剖析。

尤其是《閑情偶寄》中對(duì)于雅食的真訣:“重蔬食,崇儉約,尚真味,主清淡,忌油膩,講潔美,慎殺生,求食益”,這幾乎代表了中國(guó)傳統(tǒng)的飲食文化中對(duì)于“美”的本質(zhì)訴求。

香

香文化是中國(guó)從古至今的漫長(zhǎng)時(shí)光里,圍繞各種香品的制作、炮制、配伍與使用而逐步形成的一種體現(xiàn)出中國(guó)古典人文精神、氣質(zhì)、關(guān)學(xué)風(fēng)格與價(jià)值觀念的物質(zhì)存在。

這里面又涵蓋了技術(shù)、方法、習(xí)慣、宗教與觀念,可以說(shuō)香文化已滲透于生活的諸多方面。

而在古時(shí),占據(jù)了知識(shí)、情操與審美高點(diǎn)的文人雅士對(duì)于香的喜愛(ài),也是從形而下之“器”至形而上之“道”漸漸形成了一套獨(dú)有的文人香文化。

香于漢至唐時(shí)儒生稍有使用,而宋時(shí)則開(kāi)始廣泛使用,黃庭堅(jiān)自稱有“香癖”,蘇軾《印香詩(shī)》記:“子由生日,以檀香觀音像及新合印香銀篆盤為壽”,楊廷秀有《焚香詩(shī)》:“琢瓷作鼎碧于水,削銀為葉輕如紙。不文不武火力均,閉閣下簾風(fēng)不起”。

可見(jiàn)當(dāng)時(shí)香品的流行與文人對(duì)于“香事”之美的極致追求。

色

色,來(lái)自于萬(wàn)物,也表現(xiàn)看萬(wàn)物。

尤其在中國(guó)古代的繪畫顏料與染織中,色彩的來(lái)源主要依靠天然礦物、植物、金屬、動(dòng)物及少量人工物。

譬如具有代表性的朱砂,便是礦物之名,也是經(jīng)典的東方之“紅”。

又有古人常用之色如青金石色,便是一種藍(lán)寶石的粉末,其色盈盈而有光澤,被大量用于石窟壁畫。

而對(duì)于昂貴青金石的民間版便是石青了,和提取自植物的花青色一起,成為中國(guó)古代最常見(jiàn)的對(duì)于“藍(lán)”的描摹。

而代表中國(guó)古典審美中重要的黑白之色,也都來(lái)自于大自然的恩惠。

這些源于自然的色彩,被古時(shí)藝匠文人所敬重,而在色彩顏料的萃取、制作、選擇、使用的過(guò)程中,滲透的其實(shí)是中國(guó)古典的哲學(xué)與美學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

衣

無(wú)論在中國(guó)古典繪畫還是文學(xué)描述中,常有對(duì)服飾的描摹,古代文人對(duì)服裝的需求除了最基本的庇體保暖,更注重對(duì)于“禮”、“仙”、“美”的追求。

這體現(xiàn)了中國(guó)古代服裝的內(nèi)在精神寓意。

譬如魏晉時(shí)期的服裝,繼承漢制,多為衫與裙,女性會(huì)于腰間外束絲帶。走路時(shí)隨風(fēng)飄擺,如燕輕舞。

魏晉時(shí)雖然政治繁亂,但同時(shí)也是中國(guó)古代文人審美的形成時(shí)期,當(dāng)日寸對(duì)于服裝的最高審美追求便是風(fēng)骨、空靈、情致、神韻。對(duì)后世影響至深。

又如明代的“逍遙巾”是當(dāng)時(shí)非常流行的士大夫裝扮。這種帽飾上的方形片,質(zhì)地輕軟,巾后還垂有飄帶一對(duì),行動(dòng)或有風(fēng)吹來(lái)時(shí),巾片與飄帶便輕輕飄動(dòng),意趣盎然。

這種服飾小物的造型與流行,反應(yīng)出當(dāng)時(shí)社會(huì)所崇尚的風(fēng)雅和內(nèi)在的精神追求。

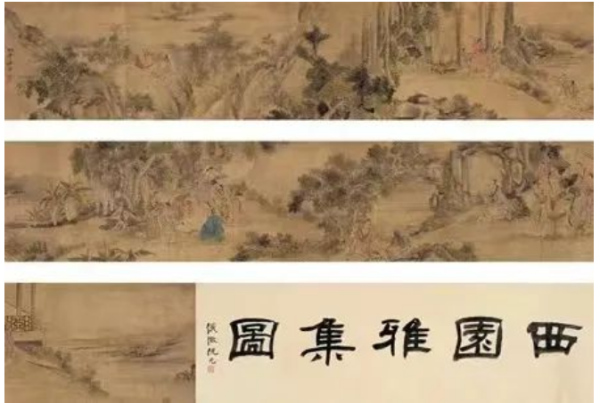

雅集

在古代中國(guó)的文人階層里,最高雅別致的聚會(huì)莫過(guò)于“雅集”了。這種以文藝會(huì)友的方式是中國(guó)文化藝術(shù)史上的優(yōu)秀傳統(tǒng)與獨(dú)特景觀。

史上著名的雅集有蘭亭雅集、西園雅集、滕王閣雅集等,其名氣之高成為后世文壇佳話、于詩(shī)詞書畫中常有頌詠。

雅集幾乎可稱為文藝生活的烏托邦:志趣相投的文人雅士一同游山玩水、詩(shī)酒唱頌、書畫琴棋……集天下文雅之事于一體,一同消磨時(shí)光,愉悅性靈。

雅集最重要的特質(zhì)之一便是隨意性——不僅限于雅集,隨意性也是古時(shí)丈人所崇尚的一種處世之道。

而這也更趨緊于藝術(shù)的本質(zhì)。“實(shí)可謂無(wú)組織之組織,蓋無(wú)所謂門戶之章程,而以道義相契結(jié)”。

可以說(shuō)雅集是古代文人的一種文化情節(jié)與藝術(shù)狀態(tài)。

園林

中國(guó)古代的藝術(shù),把“含道應(yīng)物,千想妙得,橙懷味象,應(yīng)物會(huì)心”作為設(shè)計(jì)原則,與古典園林的造園思想亦相契合。

中國(guó)古典園林是風(fēng)景式園林的典型,是人們?cè)谝欢臻g內(nèi),經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),運(yùn)用各種造園手法將山、水、植物、建筑等加以構(gòu)配而組合成源于自然又高于自然的有機(jī)整體,將人工美和自然關(guān)巧妙地相結(jié)合。

這種“師法自然”的造園藝術(shù),體現(xiàn)了人的自然化和自然的人化,使中國(guó)園林屬于寫情的自然山水型。它以自然界的山水為藍(lán)本,把自然界的景物薈萃一處,以此借景生情,托物言志。

在明代計(jì)成所著的園林著作《園冶》中,幾乎涵蓋了古代園林建造的技術(shù)與藝術(shù)。書中強(qiáng)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)的重要性“三分匠,七分主人”;自然的重要性“雖由人作,宛若天開(kāi)”;獨(dú)特的重要性“造園無(wú)格,須巧于因借,精在體宜”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|