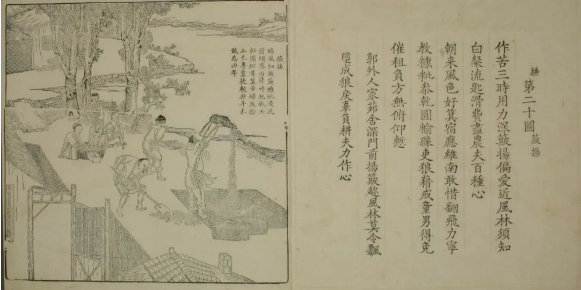

“婦姑荷簞食,童稚攜壺漿,相隨餉田去,丁壯在南岡。”白居易在《觀刈麥》中,紀錄了這個場景:婦女提著盛裝飯食的竹籃,兒童手提裝滿水的壺,前去田地里給勞作的男人送飯。在這幅南宋畫家樓璹所作的《織耕圖》中,男人在舂米,女人在一旁浣衣、帶孩子,雖然辛勞,但一家人其樂融融。在以男耕女織為基礎的中國古代社會中,大多數女性不參與下地耕種,但在家庭生活方面,女性同樣撐起了“半邊天”。

圖丨南宋樓璹織耕圖圖片來源于網絡

隨著社會進一步發展,明清時程朱理學構建了一個普適性的社會倫理規范,將女性的活動范圍漸漸縮小到“家”這小小的一隅。然在這一方小小的天空下,美麗、聰明、勤勞的中國女性也總有辦法,用自己纖細卻有力的雙手開辟屬于自己的生活,將看似貧乏枯燥的日子變得有滋有味。一起來了解一下中國古代女性充實的日常生活吧~

懶起畫蛾眉·弄妝梳洗遲

北周庾信《舞媚娘》詩云:“眉心濃黛直點,額角輕黃細安。”和現代女性一樣,古代女性也十分愛美。

伴隨著歷朝歷代審美的變化,中國古代流行的妝面也十分多樣,有濃墨重彩的“白妝”,以烏膏染唇的“時世妝”,淡雅清透的“墨妝”等,在唐代,僅眉毛的畫法就有十余種。除妝面外,注重儀表的古代女子也十分重視首飾與妝容的搭配。因此,晨起的梳妝環節,對她們而言是個“大工程”。

古代女子梳妝時要用到脂、澤、粉、黛、香,工具更是有銅鏡、鏡衣、鏡刷、梳篦、假發、鑷子、小刀、粉撲等等,化妝步驟也非常繁瑣,大多為先鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、涂唇脂這七個步驟。

“照花前后鏡,花面交相映。”一面通透、明亮的銅鏡,無疑是她們梳妝時的最佳“輔助”。這件山東博物館藏福壽雙全銅鏡,體形碩大,鑄造精美,鏡鈕四周布置有四個方框,每框內飾有一字,為“福壽雙全”四字楷書吉語,字體挺拔有力,簡潔清晰。這種方框帶字的布局,是明清時期銅鏡中比較流行的鏡型。

“玉顏滿堂樂未終,館娃日落歌吹濛”。古代女子化妝時要用“妝粉”,妝粉主要是米粉和鉛粉。這件清黑緞彩繡蓮花紋粉袋,就是古代女子儲存妝粉的容器。除了在容貌上的下功夫,古代女子為了使自己周身始終保持“清香”,一般還會佩戴香囊,盛裝各式香料的精美華貴香囊之中,也飽含著她們對完美的追求。

圖丨古代女性飾品山東博物館藏

我國古代女性梳妝、造型可追溯幾千年的歷史。歷朝歷代女性都保留有蓄發的傳統習慣,以其匠心獨運創造出各式各樣的髻鬟。為了裝飾頭發,不同時期的女性會在發式上安插珠翠等各類不同材質的飾品。據記載,仰韶文化時期便存在大量錐形、丁字形和圓柱形等用來束發的工具。

這些發飾、頭面經過幾千年的不斷發展,不但種類擴大,在材質選擇、雕琢水平、精致程度上都得到了質的飛躍。清代女子用于裝扮自己發髻的首飾品類奇多、琳瑯滿目。笄、簪、釵、步搖、鈿、扁方等等各種飾品,數不勝數。

“芙蓉不及美人妝,水殿風來珠翠香。”對于愛惜美貌的古代女子而言,梳洗打扮后光潔靚麗的容貌,是美好一天的開始。

纖纖擢素手·札札弄機杼

雖然愛惜美貌,古代女性的時間并不完全耗費在維持美貌上。在古代傳統“男耕女織”的經濟觀念驅動下,女性與男性一樣,雖從事不同的勞動類型,但同樣是主要社會生產力。南北朝文人鮑照的《采桑》中寫:“季春梅始落,女工事蠶作。采桑淇洧間,還戲上宮閣。”采桑紡織是古代女性主要從事的勞動。

與紡織息息相關,刺繡也是中國古代女性的主要勞動之一。刺繡,古稱“黹”“針黹”,以針行線,于繡料(絲綢、布帛)上刺綴運針,用繡跡構成花紋、圖案和文字,是我國最能表達材質美、色彩美、紋飾美的傳統藝術之一。

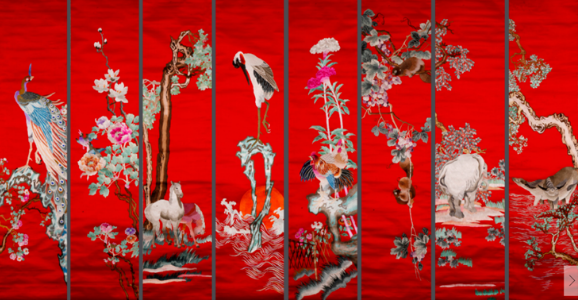

圖丨清繡花卉鳥獸八聯屏山東博物館藏

這件山東博物館藏繡花卉鳥獸八聯屏,鮮艷的絲線繡成精美的圖案,大紅色的背景上繡有八種象征吉祥的鳥獸,栩栩如生的鳥獸與背景上的秀美的花朵、樹木相輔相成,彰顯著繡者的高超技術。

“德言容功”是古代社會評價女子品德的四個標準,德為品德,言為言辭,容為儀容,功則為女紅。精于“女紅”的古代女子,自己穿著的衣裙、褲襪等,大多都是自己裁制、刺繡裝飾。唐代允許女性經商,這些經加工的衣裙,常作為女性商人售賣的商品,用以補貼家用。這兩件山東博物館藏清代花卉紋裙,形制規整,衣料考究,裙上刺繡精致、華貴。

現代女性每日忙于工作,古代女性也一樣。《漢書·食貨志》記載:“女工一月便得四十五日”,明清時期,蘇松(今上海,江蘇)是紡織業中心,婦女大多終生不離織布機。七八歲便能紡絮,十二三歲就能織布,每天勞動所得可供一人開銷。“纖纖擢素手,札札弄機杼”,一雙雙柔弱纖細的手,也能通過勞動,撐起一個溫馨的家。

明代的程朱理學構建的社會倫理規范,縮小了女性的活動范圍,多數古代女性一生都只在“家”這一范圍內活動,因此,撫育子女是她們生活里極為重要的部分。

《禮記·昏義》載:“婚禮者合兩姓之好,上以事宗廟,下一繼后世也”,處于封建小農社會的古代中國,由于生產水平較低,醫療水平較差,人均壽命相對較短,因此普遍講究“早婚早育”“多生多育”,以新生兒來填補數量不足的勞動力。儒家文化出現后,將源于祖先崇拜的“孝”作為儒家倫理觀念的重要基石,講究“傳宗接代”“多子多福”。這幅《清吳嘉猷撫孫太左育嬰圖軸》中,母親在桌邊端坐,身邊環繞著五個嬉戲打鬧的孩童,背景中在怪石上蓬勃生長的松柏,也寓意著母親期望子女,能如松柏一般健壯生長。

圖丨清許淑慧嬰戲圖軸山東博物館藏

在對子女的教育中,母親起到的作用是巨大的。中國古代女性大多一生守在家中,她們的知識、眼界都十分有限,憑借著這些有限的知識,和對子女無限、無私的愛,她們培育出活躍在各行各業的賢才志士,成為支撐國家發展進步的中流砥柱。

“朝華之草,夕而零落;松柏之茂,隆寒不衰。”早晨開出鮮艷花朵的植物,到晚上就凋謝了,始終蒼翠、堅韌的松柏,即便在寒冬中也不減其色。中國女性,如寒冬中的松柏,不論在山澗底,或是在山崖旁,都能以一腔不屈不撓的堅韌,活出一樹屬于自己的郁郁蔥蔥。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|