在我們心中,敦煌不止是一個地名,是一種美,更是一種文明的象征。

學者李冬君說:“西域,不僅是佛法的通道,敦煌,也不單是大乘的驛站,它更是一個文明的大熔爐,中國、希臘、印度三大文明在那里融冶,形成了一個真正具有世界性的新世界......”

這里是名副其實的文化熔爐,世界主要文明在敦煌交匯。

▲莫高窟第172窟北壁《觀無量壽經變》

然而但任何一種美、任何一種文明,都有生命,有青春、高峰與衰微,有初生,也有死亡。敦煌文明也不例外,盡管文明遺存仍在,但這一文明在走過1200年之后,終結了,停止了,仿佛正在死去。甚至有專家預估,無論如何,未來50年到100年內,莫高窟或將湮沒黃沙中。

而有一個人早在多年前就看見了這種危機,他把自己人生最好的年華全部獻給了敦煌,把斷崖峭壁上石窟里的敦煌藝術臨于紙上,輯錄成書,使驚天之美重現人間,讓世人可以循著壁畫上的蹤跡,逆著時光,穿越千年沉寂的歲月,回到它們最輝煌的時代。

▌一見敦煌“誤”終生:沒有人比他更愛敦煌

他是常書鴻,異國他鄉的一次偶遇,讓敦煌成了他心頭的一點朱砂痣,魂牽夢繞。

1935年,法國巴黎,常書鴻正像往常一樣,漫步在塞納河邊。這是一條他每天都會走的路,今天不知為何,他突然在一個舊書攤旁停下了腳步,原來他被一部名為《敦煌石窟圖錄》的書吸引住了目光。

書中滿是敦煌莫高窟壁畫和塑像的照片,他十分驚奇,方知在中國還有這樣一座藝術寶庫存在,他作為中國人,竟對此一無所知。

一見敦煌“誤”終生。這位已在巴黎畫界獲獎無數、前途無量的年輕畫家,毅然地做了一個決定——回國,弘揚敦煌藝術!

世界畫壇上從此少了一位大師,而敦煌文化則產生了一位守護人。

此時的中國,抗日戰爭即將全面爆發。戰火紛飛亦無法動搖他奔赴敦煌的決心,1936年,他毅然踏上了回國的列車。

北平、牯嶺、沅陵、昆明、重慶、蘭州……一路坎坷,六年輾轉;賣油畫、賣家具,他甘愿破釜沉舟向敦煌。

妻子不理解他的選擇,他解釋道:“巴黎雖好,非久留之地,我的理想是將來能讓全世界的人像知道巴黎一樣知道敦煌,讓全世界的人像喜歡巴黎一樣喜歡敦煌。”

從此,扎根西北荒漠,埋頭臨摹與研究。半個世紀,一萬八千多個日夜,他與敦煌共命運。煤油燈的一點微光,逐漸照亮了敦煌的光彩。

▌孤守敦煌50年:在所不辭的“無期徒刑”

在敦煌駐守不是一件容易的事情。

具體有多辛苦,從張大千調查完莫高窟,臨走時對常書鴻說的一句話便可見端倪,“我們先走了,而你卻要在這里無窮無盡地研究保管下去,這是一個長期的——無期的徒刑呀!”而常書鴻,就在此“服刑”了五十年。

黃沙漫天的荒漠,沒有自來水、沒有電,基本的生活條件難以得到保障。常書鴻抵達敦煌的第一頓飯,吃的是用河灘水煮的半生不熟的厚面片,筷子還是剛從河灘上折來的紅柳枝做成的。

修自來水是八十年代之后的事了,那之前,以常書鴻為代表的守護者們喝的是苦口泉的水,鹽分高,味道苦澀。“剛來的時候都要鬧一個月肚子”,著名壁畫修復師李云鶴回憶道。

可即使再苦,對敦煌的愛還是蓋過了一切。在這里,常書鴻看到了伯希和《敦煌石窟圖錄》中所看不到的各時代壁畫絢麗燦爛的色彩,他陶醉在這個藝術宮殿之中。

甚至,他還能在困頓的生活中找到不少生活的樂趣。1946年,他從重慶購置一批物資,乘著新得到的美式十輪卡車,帶著子女返回敦煌。近一個月的行程,1500多公里的路程,他從重慶帶上一對活鴨和一對活鵝返回敦煌。很多人看到帶著鴨鵝的卡車感到很奇怪,常書鴻風趣地說道:“也讓它們移居敦煌,讓敦煌的老鄉看看除了雞之外還有鴨和鵝哩!”

▲常書鴻帶領眾人在宕泉河取冰化水(敦煌研究院供圖)

冬季的洞窟太冷不能臨摹,常書鴻便組織大家在中寺前后院的正廳畫速寫,請當地的百姓做模特。當時物資緊缺,臨摹的顏料難以購買,常書鴻試驗后發現當地的黃泥與土紅泥可以做顏料,便發動大家動手研磨泥巴,自己做顏料。傍晚的時候,院子里、屋子里的人便經常各拿一個粗碗,一邊聊天一邊研磨顏料。

正是這樣的常書鴻,才能在張大千半開玩笑說敦煌工作是無期徒刑后,笑著回應:“如果在敦煌工作猶如‘徒刑’,那么即使是‘無期’也在所不辭。”

▌艱苦的修補與維護:讓失落的敦煌再放光彩

在常書鴻來敦煌之前,莫高窟已持續了四百多年無人管理、無人修繕、無人研究的狀態。莫高窟附近的農民,不僅在洞窟里生火做飯,還在洞窟前放牧牛羊。

“那時他面對眼前滿目瘡痍的敦煌,和在巴黎邂逅的敦煌截然不同。失望之余他又說,我既然來了,就要保護你,不保護連這些都會毀掉。”兒子常嘉煌回憶道。

看到敦煌滿目瘡痍的情況,常書鴻開始帶領大家清理掩埋洞窟的積沙,他們和民工一道,自制拉沙排,打著赤腳,清除積沙,苦戰兩個春秋,清除近十萬立方米的流沙。

他愛惜敦煌的一草一木,自從四十年代定居敦煌,開始每年在敦煌種植樹木,并將樹林帶逐年向北延伸拓展。經過四十年的改造,新樹林帶已延伸到下寺一公里以外。

經年的侵蝕與破壞早已使莫高窟十分脆弱。458窟的通心木柱因蟲蛀突然倒塌,159窟唐塑天王的右臂大塊脫落……每一次危急警報響起,常書鴻便要開始一場艱苦的修補勞動。

臨摹壁畫也是事非經過不知難。洞中幽暗,當時又沒有電燈,常書鴻只能點一支時明時暗的土蠟燭工作,照一筆,畫一筆。臨摹洞頂壁畫時,常書鴻的頭和身子幾乎成九十度的直角,時間一長,就會頭昏腦漲,甚至惡心嘔吐,手臂更是時常酸麻。

即便如此,他仍馬不停蹄組織大家修復壁畫,搜集整理流散文物,撰寫一批有較高學術價值的論文,臨摹大量的壁畫精品,多次舉辦大型展覽,出版畫冊,向更多的人介紹敦煌藝術,為保護和研究敦煌石窟做出了卓越的貢獻。

在他的夢里,敦煌活了過來,一個個飛天從洞窟中翩翩飛出,天空中飄滿五彩繽紛的花朵,鐵馬的叮當聲奏出美妙的音樂……

▌“敦煌的守護神”:舍棄所有為敦煌

常書鴻肩上的擔子越來越重。

原本愿意和他一起來莫高窟的人就不多,其中,不少人干了一段時間后,便因為各種原因選擇離開,人手不足這一問題時常困擾著他。

臨摹壁畫、測繪石窟圖、調查石窟內容、給石窟編號、除沙種樹等工作他得做,外部方方面面的關節他也得打通。

新中國成立之前,國民黨政府撥款經費很不及時,在物價飛漲下,好不容易到手的錢又不斷貶值。他一拿到錢就趕忙去城里找地主換麥子,以維持敦煌的生計。

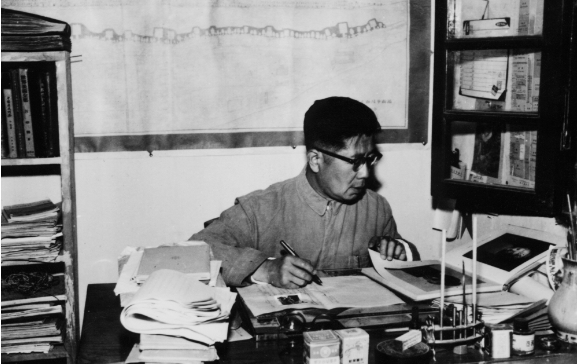

▲常書鴻在辦公室工作(敦煌研究院供圖)

重壓之下,他難免郁悶、煩躁,以至于疏忽了對妻子的關照。直到妻子決定離婚,突然出走,他才意識到自己的大意。他悲愴欲絕,忍不住懷疑自己的選擇。

敦煌的夜是萬籟無聲、死沉沉的,遠處還不時會傳來幾聲恐怖的狼嚎。常書鴻夜不能寐,他想起自己常去的254號洞窟,在那有一幅《薩埵那太子舍身飼虎圖》,為了讓母虎延續生命,薩埵那太子毅然刺破血管,他在晚年撰寫的《敦煌,敦煌——常書鴻自傳》中寫下了當時的心路歷程:

“薩埵那太子可以舍身飼虎,我為什么不能舍棄一切侍奉藝術、侍奉這座偉大的民族藝術寶庫呢?在這兵荒馬亂的動蕩年代里,它是多么脆弱,多么需要保護,多么需要終生為它效力的人啊!我如果為了個人的一些挫折與磨難就放棄責任而退卻的話,這個劫后余生的藝術寶庫,很可能隨時再遭劫難!不能走!再嚴酷的折磨也要堅持干下去。”

如果常書鴻當年留在法國,或許會成為名震一時的畫家。彼時,他已經在法國巴黎世界藝術中心站穩了腳跟,畫作也拿了不少獎,還是巴黎美術家協會會員、巴黎肖像畫協會成員,他的數幅畫作分別被珍藏在里昂國立美術館和蓬皮杜藝術文化中心。

但如果當年他沒有去敦煌,他不會成為“敦煌守護神”,敦煌也不會是如今的模樣。但世間往往沒有如果,他認定的事情就一定會去做,他從不后悔自己的選擇。

直到生命最后時刻,他仍心懷敦煌,并留下遺囑,“以后死也要死到敦煌!如果死在北京,骨灰還是要送回敦煌的!”

他的骨灰最終被葬在莫高窟九層樓的對面,不朽的墳塋像一個大大的句號畫在漫漫黃沙茫茫戈壁之中。這里是他人生最重要的拐點,也是他最后的歸宿。

敦煌研究院名譽院長樊錦詩先生回憶常先生時,寫道:“20世紀40年代以前的中國美術史著作幾乎沒有提及敦煌藝術的,而50年代以后,談中國傳統美術的論著,幾乎沒有不提敦煌藝術的。這一重大轉變,是與以常書鴻為首的敦煌研究所的美術工作者們艱苦卓絕的努力分不開的。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|