“似廟非廟,似衙非衙,似宅非宅。”形容的就是會館。那么會館是什么呢?

會館是中國社會中一個半公共性的功能建筑。會館的興起源于科舉制度的盛行。永樂十三年(公元1415)科舉考試恢復,全國各地的學子進京趕考考取功名,但是這些學子大多家境貧寒,人生地疏,落腳之處難尋。

一些早期在京任職或從商的鄉親,就相互籌措資金,購置了一些房產,為自己的同鄉提供遮風避雨的地方。當同鄉或者同仁在京謀事或者旅居之時,有個可以談事情和休息的地方。

北京會館歷史至今已有約600年,自明永樂十三年(1415年)至1949年12月,北京興建的會館共計647處,是重要而獨特的歷史遺存。時代的變遷讓會館經歷了不同的際遇,如今,修繕和提升讓舊時的會館重獲“新生”。

從去年開始,北京市推出了“會館有戲”系列活動,文藝院團可以進入京城會館舊址進行演出,現在就來給大家介紹幾處很“有戲”的老會館吧!

01、臨汾會館

“大雜院”的蛻變

前門草廠三條與西打磨廠街交會處,一座古樸的灰色小樓是臨汾會館。2017年,有著400年歷史、曾淪為大雜院的臨汾會館重獲新生。東城區對其進行修繕保護,建成了“北京會館文化陳列館”。

臨汾會館始建于明代,距今逾400年,由山西臨汾五行商人共建,整座院落為三進四合院,山西民居特色十足。2015年,堅持原材料、原工藝、原結構、原布局,對臨汾會館進行了修繕。

現在走進館內,能看到多處歷史遺存。北京會館文化陳列館館長張勇介紹,第一進院落門楣上,是民國二十六年的“紫氣東來”木匾。第二進院落的中殿屋頂,發黑的梁、柁也是原來的構件,上面的“金龍和璽”彩繪和金藍兩色的雙龍戲珠圖案依稀可見。中殿還有一組鎮館之寶,是留在東、西山墻上清乾隆、光緒年間的四塊石碑,上面的文字講述了當年牙行和商會之間的斗爭。

2021年12月,臨汾會館上演首場“會館有戲”特色表演,與顏料會館聯動,帶來一場文化盛宴。會館展廳中,猴戲、變臉、魔術、滑稽表演等民間藝術輪番上演,表演不設舞臺,演員在觀眾面前演、觀眾圍著演員瞧。時而“美猴王”躍到觀眾眼前握手互動,時而小丑藝術家為小朋友送上氣球,沉浸式的表演,贏得觀者頻頻叫好。

02、銀號會館

又名“正義祠戲樓”中國戲樓活化石

距離臨汾會館不遠的西城區前門西河沿220號的門頭,幾位畫工正在給墻上的戲曲人物著色。勾一勾丑角臉上的“豆腐塊”,描一描老生的白髯口,簡單幾筆,就給人物增添幾分靈動。這里是“銀號會館”舊址,相比之下,它的另一個名字更加響亮,正乙祠戲樓。

在這個坐南朝北的小院里,藏著一座二層戲樓。始建于明代,重修于清代,是中國歷史上第一座室內劇場,被稱作“中國戲樓活化石”,有著不可復制的獨特文化地位。

作為一座歷史悠久的老戲樓,百戲之祖的昆曲曾在此作場,也見證了京劇的興起與發展,眾多昆曲、京劇大師都曾在這里演出,命運不濟時也曾淪為倉庫、兵營、煤鋪、招待所,直到上世紀九十年代才重新恢復戲樓本貌。

2018年12月31日,結束最后一場演出后,正乙祠關門謝客。北京市文化和旅游局經過深入調研后決定,將正乙祠戲樓交由北方昆曲劇院修繕、運營及使用。此次重修按照古建修舊如舊保持原貌的要求,進行了彩畫補彩和重新粉飾。

小院里,青磚灰瓦透著古樸、幽靜,游廊間的紅色立柱經過粉飾后更顯喜慶。在一些立柱的中間,套著一個個“箍”,原來,這就是古建修復中常用的墩接技術。即截去腐朽部分,接上新的木材,保證其構件功能。

小院西側,一塊三米多高的石碑被安上了一層玻璃罩。據負責此次加固裝飾工作的北方昆曲劇院院務管理中心相關負責人介紹,為了讓觀眾更加直觀地了解這座百年戲樓,這塊碑上篆刻了正乙祠修建的過程,是這座百年戲樓的“身份證”。透過玻璃罩,“清康熙六年”字樣清晰可見,可在石碑的底部和背面,一些文字已模糊不清。

不僅如此,此次修繕還恢復了游廊內裝飾墻的功能。原來,曾經的會館院落中都會留出白色的裝飾墻,畫師在上面繪出吉祥圖案,彰顯會館地位。現在,“柿柿如意”“花開富貴”“松鶴延年”等裝飾畫也已重繪完畢。穿過院落走進戲樓,百年余音恰似昨日。

據北方昆曲劇院相關負責人介紹,為了讓觀眾更加直觀地了解這座百年戲樓,修繕過程中在戲臺、廊柱、臺階、包廂等處安裝了LED冷光源,用淡光勾勒戲樓輪廓。

“這些光源是可感的,如果有觀眾準備登樓,臺階就會隨之亮起。”

今年3月,正乙祠戲樓重張開業,婉轉的昆曲唱腔縈繞于古樸的雕梁之間。為響應廣大戲迷觀眾的觀演需求,在開幕季選取了四幕頗有歷史淵源的大戲連臺上演,分別是駐場戲《天官賜福》、戲樓版《牡丹亭》、觀其復版《墻頭馬上》和《憐香伴》。其中,由北方昆曲劇院出品的駐場戲《天官賜福》作為開幕慶典戲首次亮相。

03、顏料會館

山西戲曲正流行

在顏料會館修繕中,戲臺原貌重現,一幕幕“會館有戲”上演,400多年前山西顏料、桐油商人相聚聽戲的場景回來了。“山西是我國民族音樂大省,許多觀眾耳熟能詳的名段都與山西有著不解之緣,百年之前,在顏料會館的戲臺上就曾經是一派管弦絲竹之音。”北京演藝集團相關負責人介紹。

去年至今,“會館有戲”在顏料會館保持每周一次的演出頻次,以民樂為主,通過相聲、鼓曲、雜技等多種藝術形式展現,既能讓游客觀眾感受到山西味道,也能體會到京味京韻。

今年年初,顏料會館還吸引北京昆曲研習社社長歐陽啟明帶著戲曲愛好者們在此排練,“愛戲曲的人看到戲樓、戲臺,天然就喜歡,而且會館位于老北京味兒濃厚的前門地區,青磚灰瓦、小橋流水,非常有詩情畫意。”

04、福州新館

沉浸式戲劇體驗《林則徐在北京》

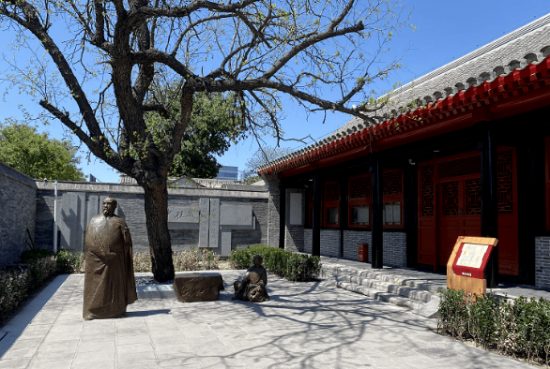

福州新館創建于清嘉慶二十一年(1816),為林則徐在京任職期間籌資購置,曾是清代福建同鄉居停聚會之處。占地面積669平方米,建筑面積466平方米。作為林則徐在京寓所的福州新館,也在“會館有戲”中推出曲劇《林則徐在北京》。

全劇以林則徐仆人林義作為貫穿劇情的角色,引導觀眾挪移于會館外廣場、會客廳到內宅三個不同場景,通過移步換景完成劇情過渡。觀眾與演員同處于一個相對封閉的空間,完全感受不到距離的存在,仿佛是在和劇中人一起思考、行動,一起作出選擇。

不久前,福州新館剛剛升格為全國禁毒宣傳教育基地,在這一空間演出《林則徐在北京》恰逢其時。其禁毒內容與沉浸式演出形式巧妙結合,讓北京曲劇魅力與福州新館空間互相映襯,相得益彰。

2021年10月至今,位于核心區的湖廣會館、安徽會館、顏料會館、臨汾會館、臺灣會館等,陸續上演“會館有戲”精彩演出。這是當代會館活化利用的創新嘗試,也是對百年前會館里“鄉人歡聚看鄉戲”生動場景的再現。

北京會館文化陳列館館長張勇說,在幾百年的會館歷史中,無數赴京的外鄉人在此說家鄉話、聽家鄉戲、吃家鄉飯、拜家鄉神。雖然會館的輝煌已經成為過去,但會館在演變歷程中所承載的歷史、文化與地方記憶,卻永遠不會消失。

某種意義上,一座會館就是一個展示地域文化的活態博物館。因此,“有戲”可以只是會館活化第一步。接下來,還可以有會館有言、會館有神、會館有味,再現聊家常、品鄉味、聽鄉音、看鄉戲、表鄉情等的完整會館文化。

期待“會館有戲”,期待京城老會館為我們提供更多新舊文化碰撞的火花!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|