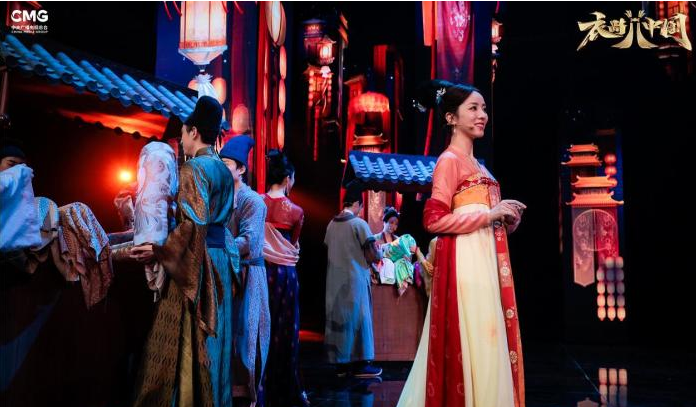

當漢服成風,刮過中原,刮過江南,刮進每一個旅人心里。

秦之古樸,漢之風雅,唐之華美,宋之娟麗,明之端莊……中國,素有“衣冠之國”美稱。漢服,每一種紋樣和設計,都鐫刻著華夏歷史的印記。好似身著,不,哪怕看這些華服一眼,都能想見那個朝代的萬般風情。

當然,知曉得越清楚、越正宗,領略的才會越入心,得到的才會越豐富。借助學者專業研究,分享一些漢服的入門知識,邀諸君淺賞咱華夏身披的這一襲驚艷!

“中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。”關于漢服的14個知識點,一個比一個耐人尋味!

1、漢服,不只是美

漢服,甚美。

可是穿漢服單是為了美,只追求形式和視覺上的愉悅感受,那還真少了點底蘊和味道。漢服經歷了幾千年演變,原是社會等級秩序、禮儀等內容的重要體現,同時也是時代特征的反映,表現了各時期的紡織技術、審美意識、生活習俗等狀態。數千年文化積累,使得漢服本身也成為了重要的文化符號。

2、漢服:兼容并蓄的服飾大系統

將漢服稱為漢人的傳統服飾是不太準確的,按照現在的觀念,漢服應該稱為中華民族的傳統服飾。漢族是一個包容性很強的民族,在朝代更迭過程中,漢服不斷吸收外來樣式,歷經了多次胡漢融合,形成了豐富的樣式和風格,因此漢服也并非單純的漢人服飾,而是兼容并蓄的服飾大系統。

今天,當我們說到“漢服”,一是傳統漢服,二是基于傳統漢服設計的現代漢服。

3、漢服,一眼千年!

古人認為漢服起于黃帝。現在普遍認為漢服源自殷商時期,出土的商代文物也可以看到與周代近似的服飾。

從周代開始,漢服就形成了一套完善的系統,按照不同場合的禮儀規范服飾,逐漸形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的體系,類似于今天的大禮服、小禮服、工作服和休閑服的分類,并依據吉禮、兇禮、軍禮、賓禮、嘉禮等不同禮儀場合使用服飾。另外,古人將人事與天事對應,又將服飾色彩與五行、時令等對應,形成了獨特的文化現象,很是講究。

4、漢服印象:寬衣博帶

縱觀整個漢服發展過程,有三種基本款式貫穿始終,分別是衣裳制、深衣制和袍服制。

衣裳制

“黃帝垂衣裳而天下治”,衣裳有可能是漢服最早的普遍使用類型。漢代的史書記,“凡服,上曰衣,下曰裳”,意思是穿在上身的稱為衣,人們依靠衣抗拒寒暑。穿在下身的是裳,裳的作用是遮蔽。大禮服往往都是衣裳制。周代至漢代的衣裳都是寬衣大袖。

深衣制

深衣為衣裳相連,也就是上衣和下裳在腰部縫合,覆蓋身體時顯得深邃,所以稱為深衣。《禮記》說:“古者深衣,蓋有制度,以應規、矩、繩、權、衡。”就是有“圓形袖子象征圓規,方形領子象征方正,背部中縫從上到腳后跟,象征直道”等等這般講究。

袍服制

袍服比較典型的特征是圓領、窄袖、合體。袍是從隋唐開始到清代使用最為廣泛的服裝。隋代按照袍服顏色定了等級,唐朝時將等級做了更為細致的規定,“貞觀四年制,三品以上服紫,四品、五品以上服緋,六品、七品以上綠,八品、九品以上青。”

有沒有發現,華夏傳統尚“寬衣博帶”,穿寬大的衣服、系寬的衣帶?就很飄逸,頗有“天外飛仙”遺落人間之感。

5、漢服,美乎其衍生款

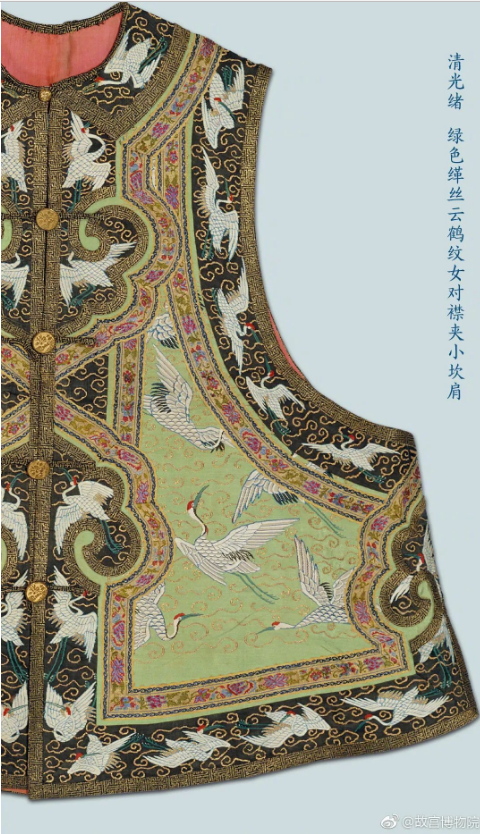

漢服除了上述三種基本款,還有很多衍生款式,如唐代的短袖上衣,稱為半袖或半臂,宋代的褙(bèi)子、明代的比甲、清代的坎肩等,都是可以穿在外面的衣服。

《紅樓夢》中有一段,就描繪了林黛玉身穿坎肩的裝扮之美:

但見黛玉身上穿著月白繡花小毛皮襖,加上銀鼠坎肩;頭上挽著隨常云髻,簪上一枝赤金匾簪,別無花朵;腰下系著楊妃色繡花綿裙。真比如:亭亭玉樹臨風立,冉冉香蓮帶露開。

6、漢服,這么穿!

傳統漢服的基本組成為:頭上戴冠(巾),上身有內衣(褻衣、中衣)和衫(襦、袍),下身有裙和褲(脛衣),腳上穿鞋(靴、履),腰間系帶,帶上懸玉佩。

穿著的先后順序:內衣(中衣)、上衣、裙(褲)、衣帶、外衣(袍、衫)、鞋(靴)、巾帽(冠)。

7、漢朝之“長袖善舞”

最能代表漢代風格的是深衣及其衍生出來的服飾,其中比較有特色的是一種舞蹈服。漢初流行一種舞蹈,稱為“翹袖折腰之舞”,高祖劉邦的寵姬戚夫人就善于跳這種舞。舞蹈時穿一種袖子很長的衣服,長袖善舞很應和這種舞蹈。

出土的西漢陶俑等所穿著的,多是曲裾深衣,中衣袖子很長。

8、唐朝之“石榴裙、女扮男裝”

唐代各時期都流行紅裙子,也稱為石榴裙。最出名的石榴裙當屬武則天的那條,“看朱成碧思紛紛,憔悴支離為憶君。不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。”大意是,春光已逝,思念不已,憔悴瘦弱只為思念你,近來常流淚,君若不信,請看石榴裙上的斑斑淚痕。

這一時期女子崇尚自由,個性解放,華美袒露風尚日盛。此外,唐代女子逐漸擺脫了“男女不通衣裳”的羈絆,女扮男裝一度流行,秀色見英姿。

9、宋朝之“鶯黃、薄紗與褙子”

以宋代服飾為依據的現代漢服設計,多取其纖細和優雅的特征。

淡黃、鵝黃、鶯黃、緗(淺黃色)等黃色系是宋代女子喜愛的顏色。淡黃色顯得輕盈明亮,有超脫凡俗的意味,適合年輕女性穿著。黃衫配紅裙常見于描寫佳人的詞句中,如“淡黃衫子郁金裙,長憶個人人。”(柳永《少年游》)

宋代流行輕薄的紗羅面料,詩詞中多用薄紗、輕衫、輕紗等描寫半透明的紗質服裝。

宋代女子還多穿褙子,這是一種長外套,通常為長袖、直裾樣式,下擺兩側開長衩。褙子領口及前襟有繡花邊,時稱“領抹”,當時有專門銷售領抹的店鋪和流動商販。

10、明清之“比甲、馬面裙”

明初時,一般老百姓的婚禮可以用九品官的服裝作為婚禮服,新郎也稱新郎官或新官人,清代的漢人婚禮沿用這個傳統。當代主流漢服款式主要是參照明代樣式。

比甲,是一種無袖對襟馬甲,產生于元代,明代成為一般婦女的服飾,流行至清代。明代還流行裙襖,襖用大袖圓領,裙用馬面裙。馬面裙是明清兩朝最流行的裙子之一,馬面裙一周有四個裙門,兩兩相疊,兩側有褶,正面沒有褶。裙子正面形狀如古代城墻的一種造型,這種建筑樣式俗稱“馬面”,所以才有馬面裙的稱謂。

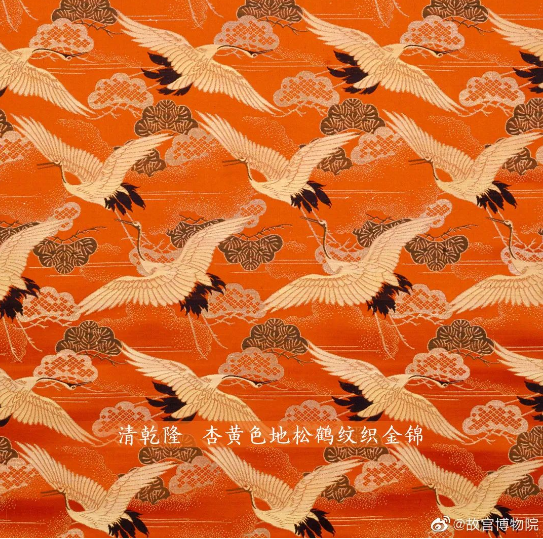

11、漢服面料:綾羅綢緞

最初的漢服面料有絲、麻、葛、毛皮等材料,絲織品一直是漢服最重要的面料,國人常把絲織品簡稱為“綾羅綢緞”,指上好的面料。元代以后棉花大范圍種植,棉布成為主要面料之一。

圖丨出土于湖南長沙馬王堆一號漢墓的素紗單衣(直裾),重僅僅49克,衣服疊十層放在報紙上仍能看清上面的文字!

絲織品因為不同的織造方法,便有了不同的外觀和服用性能,不同的面料名稱,常見的有絹、紈、縞、綈、綃、帛、綢、緞、羅、紗、縐、綾、綺、錦、絨等。

12、漢服,亮點在吉祥裝飾

漢服注重裝飾,服裝的款式相對變化較少,而裝飾變化極多。幾乎所有的裝飾圖案都有吉祥含義,圖案是漢服傳達意義的主要手段。女性漢服上使用頻率最高的紋樣是牡丹、蝴蝶、鳳凰、云紋等紋樣,男式漢服使用頻率最高的紋樣則是壽紋、云紋、回紋等。紋樣和漢服結合,可以浪漫,可以端莊;可以清雅,可以富貴,給人以“目及之處皆是景”的視覺享受。

漢服面料上的裝飾手段主要有畫繢、染、織、繡,還有綴、掛、佩等配飾。

13、一支步搖,足以魂牽夢繞

發飾、耳飾和頸飾圍繞頭部,是視覺中心,構成漢服裝飾重點。女子常用到的頭飾有釵、簪、步搖、花勝、鈿、梳等;手飾有釧、鐲、戒指等;頸飾有項鏈、項圈、瓔珞等。

自古制作首飾的材料與工藝極多,如元明以后的首飾材料就有金、銀、銅、玉、瑪瑙、翡翠、琥珀、珊瑚、水晶、青金石、玻璃、各類寶石等,工藝有鎏金、鑲嵌、錯金銀、鏨花、點翠、掐絲、包鑲等等。

14、漢服,遠非漢服

漢服之美,美在衣裳,美在帽冠,美在佩飾,美在妝容,美在一顰一笑,美在風度翩翩,美在美了千年,還是回眸間、便淪陷。

華夏衣冠,見于上古遺筆,見于寶藏文物,見于石窟壁畫,見于雕像繪畫,見于詩詞曲賦,見于長街花市,擦肩而過。

霓裳羽衣,悠悠我心,不僅是文化、美學、民俗、流行符號,更是見證“中華文脈歷久彌新的尤物”,“最華夏”“最中國”的一張驚艷名片!

愿你,揮一揮衣袖,亦帶走這一片云錦繡彩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|