明朝有個小伙子,出身卑微,讀不起書,十二三歲就做市井油漆工去討生活,他不善詩文,更不精書法,卻能夾縫中求生存,取百家之所長,成為五百年難遇的繪畫大家,他就是仇英。

一個只活了五十來歲的小漆匠,繪畫落款都有點怯弱的底層小人物,竟能與詩書滿腹的沈周、博雅多才的文徵明、風流倜儻的唐寅齊名,成為畫史上人人都知曉的“明四家”之一。

吳門四杰里他是“異類”,與“才子”稱謂更是風馬牛不相及,沒什么八卦供人津津樂道,查遍古籍畫史,他的信息也簡單到可有可無,甚至連出生年月都沒能記上......

原因全在他“所出微”。

明四家(沈周、文徵明、唐寅、仇英)

就是這樣一個“所出微”的人,卻能在那個“文人畫瞧不起院體畫,院體畫瞧不起民間畫”的時代,走入了繪畫圈的中心位。

在他不長的生命里,創作了大量流傳后世的精美畫作:人物、花鳥、山水;青綠、淺絳、水墨;工筆、白描、設色;無所不工、無所不能。

古人云:“天道酬勤”。仇英幾乎在用一生,去證明這四個字。

01

年少輟學,身世凄苦

一個明朝漆工的逆襲之路

弘治十五、六年(1502或1503年)

在江蘇太倉一戶貧苦人家中,誕生了一名男嬰,取名仇英。

仇英出生時,吳門畫派的創始人沈周已然七十多歲,文徵明和唐伯虎也近而立之年。

但他們可能想不到,這個年齡和他們相差懸殊的小孩子,日后竟成長為同他們比肩的一代丹青妙手。

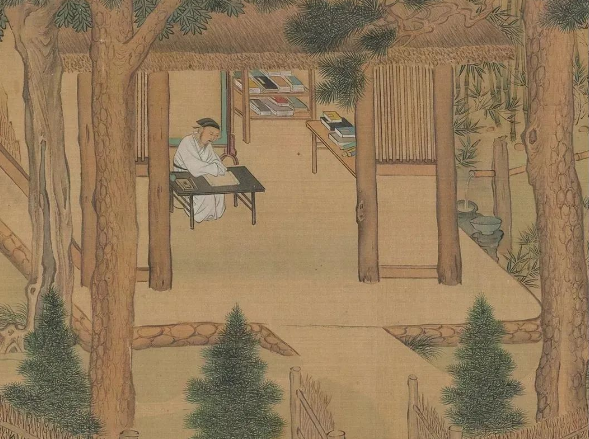

明代·仇英《晝錦堂圖》(局部)

只是仇英家里實在貧寒,一生過的并不順遂。

和所有的父母一樣,仇家父母也希望能給孩子良好的教育,但吃口飽飯都成問題的寒門之家,年少的仇英只得早早輟學,來到蘇州的繁華之地桃花塢,謀了個旁人看不起的漆工差事,在市井艱難度日。

為了多賺點,他苦學髹漆工藝,常在漆器上繪綴一些花草山水,好博取主人的青睞,這是仇英走上畫家道路的第一步,作坊打工之余,他還會偷偷跑到桃花塢的裱畫店里觀賞沈周、文徵明等名家的作品,回家后獨自臨摹,常常一畫就是一個通宵。

也正是在裱畫店,仇英遇見了常來取畫的文徵明。

那時文徵明年長仇英28歲,他作為“過來人”并不覺得仇英的畫技有多高超,但他的筆觸里有一股淳樸的氣韻,那正是文徵明所欣賞的,簡單交談后知道仇英的貧苦出身,更不由得對仇英高看一眼。

打那之后,文徵明大力提攜這個勤奮的晚輩,不僅指導畫藝,還提供生活上的幫助。

公元1517年,文徵明第一次邀仇英繪制《湘君湘夫人圖》,那年仇英大概不過二十歲,繪畫水平還不穩定,又或許是第一次與“衡山居士”合作,內心誠惶誠恐,畫工和心態都沒有達到成熟畫家該有的境界。

文徵明《惠山茶會圖》局部

最終他的設色并沒有得到老師的認可,據記載,當時文徵明“使仇實父設色。兩易皆不滿。乃自設之以贈畫履吉先生。”

說是文徵明讓仇英設色,改了兩次都不滿意,最后索性自己動手。

老師的不認可并沒讓仇英亂了方寸,反倒激發了他的斗志,畫不好那就繼續再畫,于是仇英沉下心來,日日夜夜地鉆研設色,這也使得他后來在設色上達到了旁人難以超越的高度,絲毫沒辜負恩師的期待。

“仇英字實父,號十洲,太倉人,后寓吳,初執事丹青、周東村(臣)異而教之,摹唐宋人畫,皆能奪真。”

后來文徵明受工部尚書推薦入京,被授職翰林待詔,這一去也不知要多少年,因為放心不下徒弟,便鄭重地將他推薦給了當時已名滿天下的大畫家周臣(也是唐寅的老師),開始了正規系統的學畫生涯。

周臣的教誨讓仇英深得院體畫的精髓,也逐漸培養出扎實的造型和繪制能力,這不僅催生了仇英早期繪畫嚴謹勁利的藝術特點,更為他后期游刃自如的創作打下了堅實基礎。

行而不輟,未來可期,仇英慢慢從一位業余的古畫臨摹愛好者,逐漸成長為真正的畫家。

這一路走來,仇英都深知自己那點天賦在人才濟濟的蘇州城根本不值一提,唯有腳踏實地,才能在人聲鼎沸的瓦肆間扎下根基。

沒有世家靠山,更沒有唐寅那種與生俱來的天資和狂放灑脫的氣質,但勤勉真誠卻為他贏得了一個堪稱豪華的“朋友圈”,也助他日后能在大師云集的蘇州站穩腳跟,獲得一席之地。

仇英《雙勾蘭花圖》

02

五百年來一仇英

不負丹青凌云志

畫史上,董其昌是出了名的“毒舌”,能得到他認可的畫家并不算多,仇英自然也不例外,雖說董其昌多少瞧不起仇英的學識和畫工,但面對仇英的青綠山水,還是直言:

“李昭道一派為趙伯駒、伯骕,精工之極而又有士氣,后人仿之者,得其工不能得起雅,若元之丁野夫、錢舜舉是也。蓋五百年而有仇實父,在若文太史(文徵明)極相推服,太史于此一家畫,不能不遜仇氏。”

這話大意是說,畫史上畫青綠山水的畫家不少,許多人的畫里只有精工,卻無雅氣。五百年了,才有了一個仇英。在青綠山水上,甚至于文徵明與他相比也是遜色的。

除了山水,《漢宮春曉圖》仕女畫長卷,也能看出仇英五百年難遇的水準,這幅唐宋仕女圖百科全書式的致敬作品:觀畫、照鏡、喂鳥、下棋、斗草、撲蝴蝶、繡花......仕女畫里該有的都有了。

因為畫面足夠復雜,才更加考驗畫家的功夫:

仇英用一條曲折的橫向結構線將畫面一分為二,臺柱花樹等元素又將一百多個形態各異的女子,劃分進不同的場景,加上畫面特意隱藏了房頂,整體看去就仿佛在上演一出舞臺劇。

對仇英來講,或許這就是他的舞臺。

仇英《漢宮春曉圖》

被譽為“重彩仕女第一長卷”“中國十大傳世名畫”

《漢宮春曉圖》整體精致華貴而不失優雅,甚至優雅得有點過分,畫中出現的一切人和物,在形態上高度一致,尖巧、秀美、輕盈,頗有種兩百年后歐洲盛行的洛可可風格。

再仔細看,仇英筆下的仕女較之前朝,臉更窄、下巴更尖、柳葉眉更彎更柔,人的體態也相應變得弱不禁風......這種樣式很快便流傳開來,美術史“弱柳扶風”的風格也就此開始了。

仇英《漢宮春曉圖》局部

仇英的畫,也不全然是輕的、柔的,還有重的、大的、剛強的一面,比如3米多高的《劍閣圖》,是可以傲視宋人的。

喜歡武俠的人一定覺得這畫眼熟,因為它被梁羽生的小說《七劍下天山》拿來做過封面。只是模仿仇英的人都喜歡他的細弱柔美,真不知道是他開啟了時代,還是時代選擇了他頹廢柔弱的一面。

03

《清明上河圖》臨摹千篇一律

仇英版本真的好玩兒

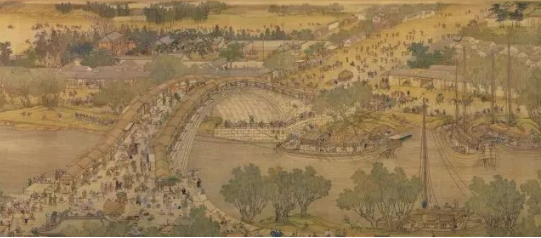

北宋·張擇端《清明上河圖》局部

北宋張擇端的《清明上河圖》,無人不知無人不曉;但說起諸多臨摹版本,當屬仇英版的《清明上河圖》最有趣。

據說,當時原版《清明上河圖》為項元汴所藏,仇英到項元汴家中做客,看到了張擇端的真跡,于是就在原版的基礎上,進行了頗具特色的二次創作。

場景由北宋時期的京城汴梁,變成仇英生活的明朝蘇州城,增加了符合江南風情的場景,對某些細節也作出了相應的變動,蘇州城的繁榮和市井百態盡收眼底,絲毫不遜于原畫。

一路看下來,仇英絕對算得上全能型畫家:擅長仿古臨摹、也能一舉開創新風格,剛勁如《劍閣圖軸》,秀雅如《漢宮春曉圖》。

他更是一個豐富的人,豐富參雜在他過往跌宕的人生,也表現在他每一幅畫作里。

可惜仇英只活了五十幾年,不免讓人想起董其昌口中的“習畫之流”,他認為:文人畫是“以畫為寄、以畫為樂”,故畫家長命;而工筆畫則是習畫之流,作畫耗時耗神,畫家較短命,

說法雖不能完全認同,但仇英留下的諸多畫作里,的確能看見他長久的謙恭與勤懇,每一筆都是苦心經營,落到實處,取百家之長,又能不屈不撓的刻苦努力,用超乎常人的勤勉,為自己殺出了一條獨特的藝術之路。

仇英《桃源圖卷》局部

明嘉靖三十一年(1552年),正值年冬,仇英走完了他坎坷卻自強不息的一生,攜走一腔煩惱,只留下丹青百卷。

北風蕭瑟,大地悲歌。

仇英一生,只為丹青而來,精勤數十載,無論是人品還是藝術,都是他給予人間最炙熱的畫卷。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|