關于宋韻文化的內涵與概念,有人取“韻”字“風味”“趣味”之意,偏重于物質感受,如焚香、斗茶、插花之類,從生活層面品味宋人生活之精致;有人取“韻”字“氣韻”“神韻”之意,偏重精神感受,如詩詞、書畫、琴棋之類,從審美層面感嘆宋人文藝之風雅。實際上宋韻文化是宋代經濟社會發展成果的精華集萃,它的每一種文化現象,都孕育產生于兩宋經濟社會這一母體。

在中國古代,宋代是一個經濟快速發展的時代,商品經濟非常活躍,經濟活動的開放程度和專業分工程度越來越高,農業、手工業、商業、貨幣經濟、海外貿易都取得了長足的進步。農業的發展、糧食產量的提高,使人口得以增加,北宋大觀三(1109)年,全國計有2088萬余戶,以中國歷史上平均一家五口計算,則當時人口已經超過1億。工商業的發達使得城市人口增加,北宋的首都東京(河南開封)和南宋的首都臨安(浙江杭州)均是人口超過百萬的國際化大都市,北京(河北大名)、西京(河南洛陽)、成都、蘇州、江寧(江蘇南京)、福州、泉州、廣州、鄂州(湖北武昌)地區性中心城市遍布全國,更有不計其數的超過20萬人口的中等城市。經濟的繁榮和政府的大力支持,使得宋代的海外貿易異常發達。進出口貨物的種類、數量,對外貿易的港口不斷增加,其稅收成為財政的重要補充。

隨著商品經濟的發展,農民在法律上可以自由遷徙,轉向城市從事工商業,這是中國古代歷史上的一次巨大的進步。都市消費人口多,謀生手段也多,成為了流動人口改變人生的首選之地。另一方面宋代始終把科舉取士作為選拔官員的最主要途徑和手段,兩宋通過科舉共取士115427人,年均361人,這一數據是唐代的5倍、元代的30倍、明代的4倍、清代的3.4倍。科舉為下層地主階級、自耕農和工商雜類提供了上升通道,打破了傳統貴族對政治權力的壟斷,擴大了統治基礎。而且城市人口稠密,社會各階層雜處,增加了不同階層人群之間的交流,使他們之間更為息息相關,身份制度的界限變得不再那么明顯,整個社會更具有多元、開放的傾向。

經濟的發展與繁榮,讓普通民眾的生存環境明顯得到改善,生活水平得到較大提升。人們在解決了溫飽問題之后,自然就會講究起生活方式,帶動了衣食住行等生活各方面更高品質的追求。人們開始推崇新奇之物,追求日新月異的服飾風尚,以至突破貴賤等級的提防,服飾成為了人們體現自己審美情趣、財富水平最直觀也是最普遍的途徑。有些違禁衣飾在市場上公開販售,甚至成為市民們婚嫁是必備的物品。

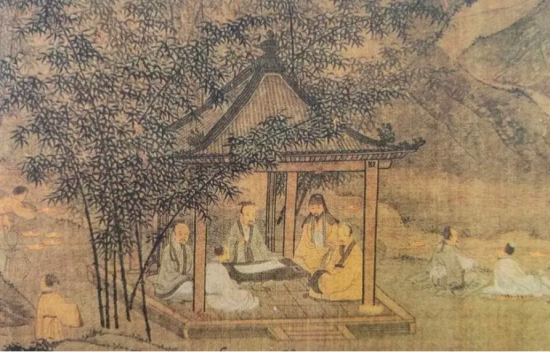

當人們的物質需要得到一定的滿足之后,便會渴望精神上的歡樂,希望在豐富多彩的文化娛樂中陶冶情操,得到美的享受。

宋代的節慶民俗活動多姿多彩,歲時佳節及各種名目的宗教和政治節日,構成了絢麗多姿的風俗長廊和人文景觀。經濟的繁榮,使當時的節日與商業活動密切結合,刺激民眾消費,又以消費拉動生產。這種“假日經濟”,促使節日的內容更加新穎豐富,更加隆重繁盛。

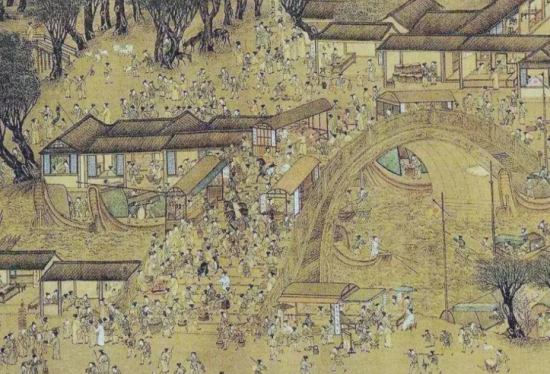

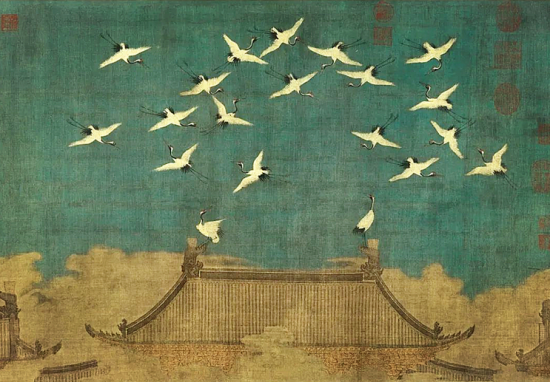

宋代的藝術清簡雅正。《千里江山圖》不僅描繪了錦繡江山的壯美遼闊,還十分細致地刻畫了村舍;《清明上河圖》描繪了北宋開封府的生活景象,展現了當時城市的方方面面。宋代的瓷器原料精良,釉色清瑩秀潤,造型樸素大方,裝飾簡單雅致,總體上看古樸清雅。

宋代的建筑在選址上注重融合自然環境,追求人與自然環境的和諧統一;在功能上注重實用、舒適;在審美上追求小巧精致,而不求高大宏偉,講究“心安身自安,身安室自寬”和“誰謂一室小,寬如天地間”的建筑理念。

今天的人們之所以對宋韻文化充滿好感,歸根結底是中國人民經過多年奮斗實現了小康夢想,和宋代百姓的社會生活具有鮮明“平民化、世俗化、人文化”的特點,普通民眾擁有比以前更多的生存發展機遇,更加關注世俗生活和“人”的自身價值等特性產生共鳴。

事實上,人們對宋韻文化的認可和喜愛,表達了人們內心的愿望。人們總是希望能夠生活在一個物質供應豐富、分配制度合理、精神世界富足、社會多元而又包容、文化娛樂與美的享受豐盛、上升通道通暢的社會里。正因如此,黨的二十大才提出:中國式現代是全體人民共同富裕的現代化。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求,也是一個長期的歷史過程。我們堅持把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點,著力維護和促進社會公平正義,著力促進全體人民共同富裕,堅決防止兩極分化。

中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。物質貧困不是社會主義,精神貧乏也不是社會主義。我們不斷厚植現代化的物質基礎,不斷夯實人民幸福生活的物質條件,同時大力發展社會主義先進文化,加強理想信念教育,傳承中華文明,促進物的全面豐富和人的全面發展。

以此,回應了人民的呼喚和時代的召喚。

當前,浙江正以高質量發展建設共同富裕示范區,在浙江大地率先展現共同富裕的美好藍圖,打造新時代文化藝術標識,以浙江的先行探索為全國推動共同富裕探路。鑒古知今,傳承“開放包容”的社會品格,有助于推動經濟社會發展和文化繁榮,提升文化軟實力;研究宋代平民階層興起和壯大的社會機制,有助于探索如何優化分配機制;宋代的科舉制度在培養人才、選拔人才、移風易俗上的作用,也有值得借鑒之處。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|