東北是中國文化的發源地之一,東北地區人類活動的遺址相當多,舊石器早期遺址遍布遼河、松花江流域。而霍林河下游新石器時代遺址、西遼河紅山文化等東北文化薪火相傳,是后來形成的商族、肅慎、東胡、等東北各民族、部落共同的文明起源。

如此造就的東北民俗文化多而繁雜,所謂雅俗共賞,今天我們就來看一看,東北有哪些值得我們一試的民俗文化吧!

衣

東北地區少數民族的服裝服飾色彩豐富,受自然崇拜和信仰的影響人們對色彩的喜愛各不相同。另一方面,東北民俗文化又是豪放不羈的,也比較喜歡顏色形成強烈對比的服飾。

而滿族服飾或許是我們能夠接觸到最多的東北傳統服飾。清朝古裝劇中的娘娘們身著的服裝不僅僅有著靚麗的顏色,更是有著精細的刺繡圖案。

而由于東北的氣候原因,普通的棉衣不足以保暖,人們便將皮毛縫制成衣服,或是將皮毛與其他服裝面料相互搭配。在滿足日常生活需求的同時,也得到了更為豐富的服裝設計樣式。

食

粘豆包

滿族喜愛吃粟米,喜粘食。得益于這樣的的飲食習慣,也導致東北傳統的這一類食物種類豐富。同時也形成了春做豆面餑餑,夏做蘇葉餑餑,秋冬做粘糕餑餑的慣俗。

而每當寒冷的冬天到來,傳統的東北人家就把大米磨成面,包上豆餡,上屜蒸熟然后凍起來,以后隨時想吃,就從外面拿回來化開吃,熱一下吃。

凍梨

凍梨其貌不揚,黑黑的外表,但是水水的、甜甜的、冰冰的味道真的是沁人心脾。在東北凍梨還是解酒的佳品,喝完酒吃上一顆凍梨,酒差不多醒了一半,可謂是冰凍的美味。

凍梨一般是選用秋梨放在紙箱子或者絲袋子里面封好,在陰涼干燥的地方存放或是埋在外面的雪地里。挑選秋梨的時候用較小的,還沒有過于成熟的最好,這樣做成的凍梨不會有酸澀的感覺。

吃凍梨之前需要用冷水浸泡,這個過程叫做“緩”凍梨。等一段時間后就會發現凍梨被冰包裹住了,此刻等待凍梨變軟變黑就可以取出來吃了。

酸菜

那個時候東北人不是不吃鮮菜,是吃不上鮮菜。冬天,人們為了備足越冬蔬菜,除了在地窖里藏白菜、蘿卜外,家家都漬酸菜。

漬制方法是:把鮮菜洗干凈后,用熱水浸燙后放到大缸當中,一層菜一層鹽,灌上一些水,上面再用大石頭壓起來,一段時間過后,大白菜就發酵了,這樣漬制的酸菜一直可以保存到第二年開春。酸菜可做湯、填火鍋、做餡等食用。

雖然現在人們四季都可以吃上鮮菜了,但是冬天吃酸菜這個習慣一直延續了下來,甚至夏天也可以漬酸菜吃。

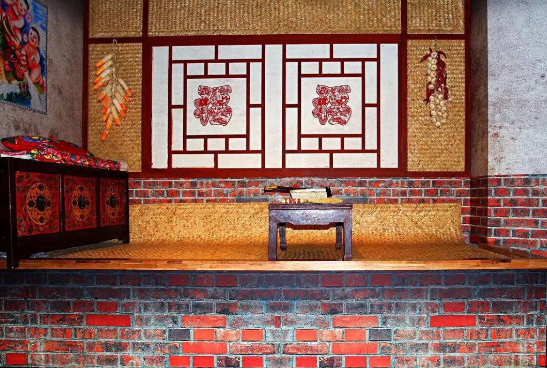

住

茅草土坯的構造雖比不上萬千廣廈,卻也別有一番意味。

最典型的東北民居樣式就是坐北面南的土坯房,以獨立的三間房最為多見,而兩間房或五間房都是三間房的變種。

圖上可以看到兩個建在房屋外部的大煙囪,也是東北民居的特色之一。關于煙囪為什么要單獨建在室外有兩個說法,有的說是過去蓋房子砌磚的技術不夠高,如果煙囪從屋頂出去,下雨時雨水會沿著煙囪流進屋子里,造成濕墻根等現象。

另一種說法是,秋天收獲糧食的時候,為了貯存糧食而在房山頭建的糧食囤子,因為糧食囤子高,像個煙囪一樣。

房屋內部最為重要的不同就是幾乎傳統的每家每戶都有火炕。火炕是北方居室中常見的一種取暖設備,它集做飯和取暖于一身,非常有效地利用了能源,避免了浪費。

早年間,東北地區房子的窗戶上面使用一種十分厚實的“麻紙”把格子式的窗棱糊起來。在滿族三合院,窗戶紙如果糊在里面,室內溫度過高時,窗戶紙受熱膨脹,外面寒風刮來就會把窗戶紙刮得嘩嘩地響,易損壞。而把窗戶紙糊在外面,利用風推紙的大面積壓強減小了風的壓力,還可以形成室內外溫差,從而減輕窗戶紙的損壞率,也十分美觀。

到后來雖然有了玻璃,人們由于習慣,覺得安上玻璃之后,在屋外可以把屋內的一切都看得一清二楚,感到不方便,所以一直沿襲下來。

行

查干湖冬捕

據史料記載,遼帝圣達宗喜歡吃“冰魚”,每年臘月,便率領家眷浩浩蕩蕩來到冰凍的查干湖上扎營。命令仆人將帳篷里的冰層刮薄,直至冰下游動的魚清晰可見。等看夠了想吃時,便將薄冰輕輕擊破,水中鮮活的魚就會跳上冰面,成為案上之物,供君臣歡宴。歷史上,習慣稱這種捕魚方式叫“春捺缽”。

冬捕的祭祀儀式上,盛裝的蒙古族姑娘為漁工們獻上奶干。喇嘛將懷抱的供品逐個遞給“漁把頭”,“漁把頭”按次序將供品擺放在供桌上,然后將九炷香分別插在三個香爐內點燃并誦經。之后“漁把頭”站到場地中間端起酒碗,雙手舉過頭,開始朗誦祭湖詞。

祭完湖后,“漁把頭”手里拿著“抄撈子”,在已經鑿好的那眼冰洞里攪了幾下,使勁往上一提,從湖里撈出了一條活蹦亂跳的胖頭魚來。這叫“開湖頭魚”,那魚在空中不斷地扭動,落在冰面上又上跳下蹦。

喝完壯行酒之后,隨著魚把頭一聲“上冰”,所有參加冬捕人員,浩浩蕩蕩開赴冰上作業。這時鞭炮齊燃,趕馬車的吆喝聲、魚把頭的號子聲、爆竹聲、喇嘛的誦經聲、馬鈴聲、鼓聲、號角聲,神秘地在查干湖面上飄蕩,使寂靜的雪野充滿了極其誘人的魅力。

嘎拉哈

“嘎拉哈”是豬、牛、羊、麝、駱駝等后腿的一塊骨頭(學名髕骨),共有四個面兒,較寬的兩個面,一個叫“坑兒”、一個叫“肚兒”,兩個側面一個叫“砧兒”、一個叫“驢兒”。

因為當時孩子們沒有什么玩具,就在每年殺年豬時,把那塊骨頭積攢下來,再用舊布頭兒縫制一個小方口袋兒,裝上糧食。

游戲時,把小口袋拋到空中,迅速把炕上的“嘎拉哈”改變方向,及時將口袋接在手中,如此往復,直到炕上所有的“嘎拉哈”都改變過四個方向為止。可惜的是,這只是眾多玩法中最簡單的規則,而還有許多高難的玩法如今已經失傳。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|