提起青銅器,也許不少人腦海中立即浮現(xiàn)的是通體呈暗綠色的文物重器,但在歷史的長河中,青銅還有一個浪漫優(yōu)美的名字——“吉金”。古以祭祀為吉禮,故稱銅鑄之祭器為“吉金”。如今,經(jīng)過數(shù)千年歲月變遷更迭,一件件或精美、或拙樸、或獨特的青銅器,穿越時空連接古今,將先人的故事娓娓道來,煥發(fā)著灼灼文明之光。

5月26日晚,華燈初上,一場關(guān)于西南地區(qū)青銅器的盛宴在成都金沙遺址博物館開啟。伴隨著八聲鏗鏘有力的擊鼓聲,一場豪邁昂揚的太陽鼓樂舞在陳列館中上演。來自重慶中國三峽博物館、四川博物院、云南省博物館、貴州省博物館、廣西壯族自治區(qū)博物館等近30家文博單位的業(yè)內(nèi)人士齊聚,見證了這場青銅盛宴的來臨。

當晚,“吉金萬里——中國西南地區(qū)青銅文明展”在成都金沙遺址博物館盛大啟幕,該展于5月27日正式面向觀眾開放,并持續(xù)展出至8月27日。展覽集結(jié)了四川、重慶、云南、貴州、廣西5省區(qū)市32家文博單位的精品文物294件/套,以先秦至秦漢時期的青銅器為代表,涉及考古遺址近百處,講述中國西南各族交往、交流、交融的歷史故事,實證中華民族多元一體的發(fā)展演變格局。

“此次展覽,為我國目前規(guī)模最大、展品數(shù)量最多、文物等級最高的西南地區(qū)青銅文明專題展。”展覽的執(zhí)行策展人楊建華介紹。而在展覽正式開啟前,華西都市報、封面新聞通過直播的形式率先探展。數(shù)據(jù)顯示,該直播在封面直播客戶端、封面新聞、封面新聞視頻微博、手機等平臺播出,全網(wǎng)觀看量共計52.3萬。

“打卡”近百處考古遺址

領(lǐng)悟神秘的西南青銅文化

來自三星堆遺址考古新一輪發(fā)掘出土的銅扭身跪坐人像,有著長長的發(fā)髻和奇特的姿勢;鹽源老龍頭遺址的青銅馬車,是中國境內(nèi)發(fā)現(xiàn)最早的三輪馬車實物模型之一;來自云南昆明市河泊所青銅時代遺址的“益州太守章”“建伶令印”和“滇池長印”封泥,實證了西漢政府對云南地區(qū)實施的有效治理……

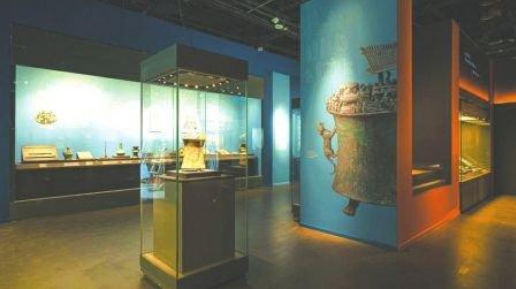

漫步在金沙遺址博物館陳列館負一樓臨展廳,從這些造型獨特又帶有鮮明地域特色的青銅器旁走過,似乎穿越了時空,聆聽到古老的文明回響。當目光從一件件精美的文物上拂過,再細看出土文物的遺址時,觀眾更會感到驚訝,因為在不知不覺中已經(jīng)跟隨文物“打卡”了近百處考古遺址。

“本次展覽從中國西南地區(qū)的宏觀視角出發(fā),選取了各地區(qū)最具代表性的遺址。”楊建華介紹。從展廳的序廳走過,首先映入眼簾的是川渝地區(qū)的三星堆遺址、金沙遺址,更有城壩遺址、鹽源老龍頭遺址等考古遺址的珍貴文物亮相。觀眾還能領(lǐng)略到云南地區(qū)的晉寧石寨山墓地、江川李家山墓地、晉寧河泊所遺址等考古遺址的風采。此外,還有貴州地區(qū)的赫章可樂遺址、威寧中水遺址、普安銅鼓山遺址等,廣西地區(qū)的羅泊灣漢墓、合浦漢墓群等。其中,不乏歷年中國十大考古發(fā)現(xiàn)和近年來的考古新發(fā)現(xiàn),是“考古實證中華民族多元一體”的重要見證。

“‘吉金萬里’這個展覽名,我覺得非常恰當,展覽反映了中國西南地區(qū)與中原地區(qū)的長久文化聯(lián)系和文化紐帶關(guān)系。”觀展時,四川大學文科講席教授、北京大學考古文博學院教授、美國藝術(shù)與科學院外籍院士李水城說。他直言,西南地區(qū)由于民族眾多,地理位置特殊,地形地貌多樣,使其孕育出非常奇特的文化面貌,也有不同于中原地區(qū)的文化特色。“除了三星堆之外,我們看到的夜郎文化,滇文化,廣西地區(qū)的八桂文化、百越文化,都有非常獨特的一面。”

同時,李水城也強調(diào),這些地區(qū)的青銅文化在中國古代文明發(fā)展過程中,都不同程度地接受了來自中原地區(qū)的文化影響。“在接受文化影響時,他們也用自己的聰明才智,創(chuàng)造出了具有獨特文化風貌的古代文物。它雖不同于中原地區(qū),但是有著文化血脈上的、深深的紐帶聯(lián)系。通過這次展覽的大量文物,可以充分顯示出這一點。”

而在北京大學考古文博學院教授、北京大學文化遺產(chǎn)保護研究中心主任孫華看來,西南青銅器作為中國晚期青銅器的代表,其補充、完善、延承了中國青銅時代和中國青銅藝術(shù)。“展覽集中展出了西南地區(qū)這樣多的青銅器,向我們展示了西南地區(qū)青銅文化從發(fā)展到高峰再到衰落的過程,而這個高峰期和中原青銅時代是不同步的。”他說,當中原的青銅走過了高峰,四川的巴蜀文化才達到了頂峰。而當中國主要地區(qū)的青銅時代基本結(jié)束了以后,在云南地區(qū)的滇文化、石寨山文化、哀牢文化才發(fā)展到了文化的高峰。

寫實風格、“套頭葬”葬俗……

一次解鎖西南地區(qū)青銅時代

在史書中被稱為“西南夷”的地方,究竟創(chuàng)造過怎樣高度發(fā)達的青銅文明?在展廳中,隨著展覽“序廳”“川渝地區(qū)”“云南地區(qū)”“黔桂地區(qū)”和“融入華夏(尾廳)”的五個單元依次走去,就能體會到一次“解鎖”川、渝、滇、黔、桂的青銅時代,感受到不同地區(qū)獨特的文化面貌。

三星堆遺址八號坑出土的銅人面具,其寬頤廣額,面龐夸張,凸目大鼻闊耳的典型特征,體現(xiàn)著古蜀先民對自然萬物與人神世界的理解與思考。相較之下,來自云南李家山的青銅器則風格寫實,表現(xiàn)出濃郁的生活氣息。譬如在展廳顯眼處亮相的紡織場面銅貯貝器,器蓋上鑄十人組成的紡織場面,表現(xiàn)了一位貴婦監(jiān)督一群女工用原始的腰機艱苦織布的場景。

“云南省博物館這次參展的文物有23件/套,主要時期從戰(zhàn)國一直到東漢初。云南的青銅器,有一個最大的特點就是比較寫實,其用非常生動的青銅鑄造藝術(shù),展現(xiàn)了當時滇人的生活場面、戰(zhàn)爭場面、勞動場面。歷史書上對滇國的記載特別少,這些青銅器讓我們看到2000年前生動的歷史畫卷。”云南省博物館副館長樊海濤說。

同時,展覽中還有25件/套來自貴州省博物館的文物,其中來自赫章可樂遺址的出土文物,刷新了不少觀眾的認知。該遺址是貴州地區(qū)規(guī)模最大、遺存最豐富的戰(zhàn)國秦漢時期遺址,發(fā)現(xiàn)了目前國內(nèi)僅見的“套頭葬”。展覽中展出的敞口大雙耳釜,釜口保存有“套頭葬”及發(fā)釵遺跡。

“從貴州的地理位置來說,它處在川渝桂的地理中間。從歷史上來說,它一直是民族遷徙、族群遷徙和商旅往來的重要通道。所以它既有比較獨特的地域文化,又受巴蜀和南越的影響,體現(xiàn)出一種融合創(chuàng)新又多元的文化元素。”貴州省博物館副館長向青表示,從青銅器來看更多體現(xiàn)了當時夜郎尚武的風俗,器物中兵器偏多。“還有此次帶來的文物飾品,也體現(xiàn)了當時愛美的生活習俗。”

文物的美令人目不暇接,觀眾除了感嘆先人超前的智慧和手藝外,也能體會到策展團隊的“小巧思”。譬如在展區(qū)色調(diào)的選擇上,序廳和尾廳提取了青銅器原有的色彩——金色作為主色調(diào),以沉浸式多媒體為主視覺,首尾呼應(yīng),共同展現(xiàn)中國西南地區(qū)青銅文明從多元走向一體的歷程;展覽主體部分則分別提取了川渝代表性器物的吉金色、“彩云之南”的云山藍、黔桂山脈的石綠色作為主色調(diào),引導(dǎo)觀眾領(lǐng)略西南各地獨特的青銅文化風貌。

此外,展覽以文物線描圖為基礎(chǔ),通過多媒體視頻及投影讓青銅器上繁復(fù)的圖案“動起來”——再現(xiàn)當時戰(zhàn)爭及宴樂場景,熱鬧非凡,描摹出那個時代的剪影。而展墻上《史記》《漢書》《后漢書》等歷史文獻中關(guān)于西南地區(qū)的記載,也讓觀眾在歷史記載與文物實證的交相輝映下,更加透徹地領(lǐng)悟神秘遙遠的古代西南青銅文化。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|