科舉考試,是隋唐到清代封建王朝分科考選文武官吏及后備人員的制度。

隋朝以前采用九品中正制選拔官員,導致出身寒門的普通人無法步入仕途,隋朝開始改為科舉制,使得任何參加者都有成為官吏的機會。

明清時期科舉考試逐漸僵化,被稱為八股取士,后于20世紀清末廢除。

隋

隋煬帝大業元年開設進士科,用考試辦法來選取進士。

進士一詞初見于《禮記·王制》篇,其本義為可以進受爵祿之義。

當時主要考時務策,就是有關當時國家政治生活方面的政治論文,叫試策。

這種分科取士,以試策取士的辦法,在當時雖是草創時期,并不形成制度,但把讀書、應考和做官三者緊密結合起來,揭開中國選舉史上新的一頁。

唐玄宗時禮部尚書沈既濟對這個歷史性的變化有過中肯的評價:

“前代選用,皆州郡察舉……至于齊隋,不勝其弊……是以置州府之權而歸于吏部。自隋罷外選,招天下之人,聚于京師春還秋住,烏聚云合。”

有據可查的第一位狀元,叫孫伏伽。

隋朝末年,孫伏伽便參加科舉進入官場,大業末年,升任為京畿萬年縣(今陜西西安)的法曹(相當于法院院長兼公安局長)負責審理刑獄,緝捕奸盜,查辦贓賂的工作。

武德五年(公元622),唐朝舉行第一次科舉考試,孫伏伽再一次參加考試,最終在參加考試的30名舉子中名列第一,開始他的仕途之路,可見學習好,真的可以改運。

唐

唐朝承襲了隋朝傳下來的人才選拔制度,并做了進一步的完善。由此,科舉制度逐漸完備起來。

在唐代,考試的科目分常科和制科兩類。

每年分期舉行的稱常科,由皇帝下詔臨時舉行的考試稱制科。

常科的科目有秀才、明經、進士、俊士、明法、明字、明算等五十多種。

后明經、進士兩科成為唐代常科的主要科目。

明經、進士兩科最初都只是試策,考試的內容為經義或時務。后來兩種考試的科目雖有變化,但基本精神是進士重詩賦,明經重帖經、墨義。

所謂帖經,就是將經書任揭一頁,將左右兩邊蒙上,中間只開一行,,再用紙帖蓋三字,令試者填充,相當于今天的默寫,或填空題。

墨義是對經文的字句作簡單的筆試。帖經與墨義,只要熟讀經傳和注釋就可中試,詩賦則需要具有文學才能。

進士科及第很難,所以當時流傳有“三十老明經,五十少進士”的說法,可見唐代的進士含金量還是比較高的。

唐代取士,不僅看考試成績,還要有名人推薦。

因此,考生紛紛奔走于公卿門下,向他們投獻自己的代表作,叫投卷。向禮部投的叫公卷,向達官貴人投的叫行卷。

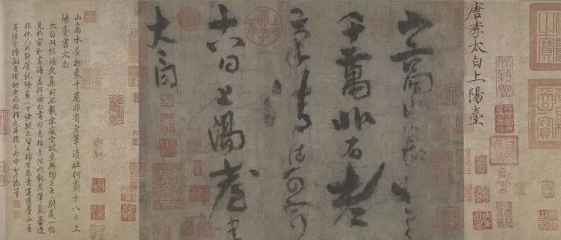

李白就是因為出身的問題一直沒有得到考試的機會,他的情況很簡單,據說李爸爸是個商人,當時的社會是重農輕商的,因此李白只希望別人的舉薦,做夢想成為帝王師,走韓朝宗、玉真公主的門子,可惜仕途無捷徑,皇帝雖然也認可了李白,不過是讓他做了待詔翰林,類似于御用文人之類的閑職,李白看不慣,最后只好過一種貌似無拘無束的生活,其實內心還是非常的抑郁。

在唐代還產生了武舉。

武舉開始于武則天長安二年,公元702年。應武舉的考生來源于鄉貢,由兵部主考。考試科目有馬射、步射、平射、馬槍、負重等。

武舉選拔遵循:“高第者授以官,其次以類升”。

唐代開元初年武舉高等(狀元)郭子儀。他一生歷仕玄宗、肅宗、代宗、德宗四朝,曾兩度擔任宰相。他是唯一由武狀元而位至宰相者,同時,他也是歷代武狀元中軍功最為顯著者。

唐朝是狀元人數最多的朝代。

自高祖武德五年(622年)壬午科,至哀帝(907年)丁卯科,285年間,科舉考試幾乎每年一次,約產生狀元270人。在《登科記考》、《玉芝堂談薈》等古籍中有名可考者,有140余人。

宋

宋代的科舉,大體同唐代一樣,有常科、制科和武舉。

相比之下,宋代常科的科目比唐代大為減少,其中進士科仍然最受重視,進士一等多數可官至宰相,所以宋人以進士科為宰相科。

宋呂祖謙說:“進士之科,往往皆為將相,皆極通顯。”

當時有焚香禮進士之語。進士科之外,其它科目總稱諸科。

宋代確立了三年一次的三級考試制度。

宋初科舉,僅有兩級考試制度。一級是由各州舉行的取解試,一級是禮部舉行的省試。

宋太祖為了選拔真正忠誠而又有才干的人擔任官職,于開寶六年實行殿試。

自此以后,殿試成為科舉制度的最高一級的考試,并正式確立了州試、省試和殿試的三級科舉考試制度。殿試以后,不需再經吏部考試,直接授官。

南宋以后,還要舉行皇帝宣布登科進士名次的典禮,并賜宴于瓊苑,故稱瓊林宴。

為文進士設立的“瓊林宴”,和為武進士舉辦的“會武宴”,均群英薈萃、金鼓喧闐、排場浩大。這兩場宴會最初是新科進士湊份子來籌辦的,但朝廷也會有所表示,如賜宮廷美食、賜酒、賜錢等,五代以后則逐漸由朝廷買單。

宋代科舉在考試內容上也作了較大的改革。

宋代科舉基本上沿襲唐制,進士科考帖經、墨義和詩賦,弊病很大。其中最大的就是死記硬背,而不強調理解其中涵義。

王安石任參知政事后,對科舉考試的內容著手進行改革,取消詩賦、帖經、墨義,專以經義、論、策取士。所謂經義,與論相似,是篇短文,只限于用經書中的語句作題目,并用經書中的意思去發揮。王安石對考試內容的改革,在于通經致用。

熙寧八年(1075),神宗下令廢除詩賦、貼經、墨義取士,頒布王安石的《三經新義》確立以論、策取士政策。并把《易官義》《詩經》《書經》《周禮》《禮記》稱為大經,《論語》《孟子》稱為兼經,定為應考士子的必讀書。

規定進士考試為四場:一場考大經,二場考兼經,三場考論,最后一場考策。

殿試僅考策,限千字以上。

王安石的改革,遭到蘇軾等人的反對。后來隨著政治斗爭的變化,《三經新義》被取消,有時考詩賦,有時考經義,有時兼而有之,變換不定。

無論怎么考,他都難不倒。他是宋代最有名的狀元之一,南宋寶四年(1256)丙辰科狀元文天祥。

他以自己的愛國精神和民族氣節,被后為人稱為“狀元中的狀元”。

元

從元代開始,蒙古人統治中原,科舉考試進入中落時期,但以四書試士,卻是元代所開創新先例。元代的科舉制度基本沿襲宋代,用“經義”、“經疑”為題述文。

科舉分為地方的鄉試和在京師進行的會試及殿試。

元代科舉只考一科,但分成左右榜。右榜供蒙古人應考,鄉試時只考兩場,要求相對較簡單。左榜供漢人、南人應考,鄉試時考三場,要求相對較嚴格。由于元朝幅員遼闊,鄉試、會試考獲名單俱按種族分配。

元朝自仁宗至順帝時滅亡止,科舉停辦兩次,共舉辦過十六次,取進士1,139人,國子學錄取284人,總計1,423人。但元科舉所選人材通常并沒有受到足夠的重視,在元政府中產生的影響也不大。

至正復科

元朝建立以后,蒙古貴族和軍功的官吏,對科舉取士制度最初并不在意,經過許多儒臣的竭力倡議,特別是仁宗的儒師集賢大學士王約的積極建議,元朝才于皇慶改元(1312)后真正開始建立了科舉制度,1313年開考,此時已距元世祖攻滅南宋(公元1279)有34年之久,這在中國科舉史上是中斷時間最長的一次。

明

元朝滅亡后,明王朝建立,科舉制進入了它的鼎盛時期。明代統治者對科舉高度重視,科舉方法之嚴密也超過了以往歷代。明代以前,學校只是為科舉輸送考生的途徑之一。到了明代,進學校卻成為了科舉的必由之路。明代入國子監學習的通稱監生。

監生大體有四類:生員入監讀書的稱貢監,官僚子弟入監的稱蔭監,舉人入監的稱舉監,捐資入監的稱例監。監生可以直接做官。特別是明初,監生出任中央和地方大員的多不勝舉。明成祖以后,監生直接做官的機會越來越少,卻可以直接參加鄉試,通過科舉做官。

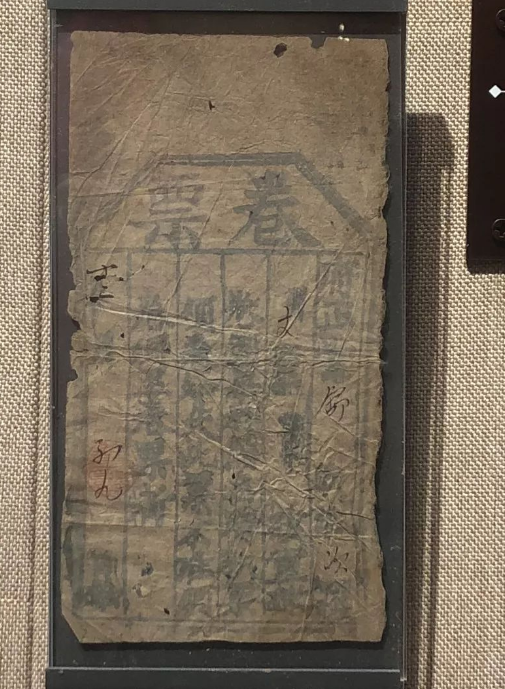

明代的科舉考試,分鄉試、會試和殿試三級進行。鄉試由布政使司主持,會試由禮部主持。凡考中進士的可以被任命為官員。

一般來說,狀元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院編修,二三甲考選為庶吉士,也都是翰林院官,其他或授給事中、御史、主事,或授府推官、知州、知縣等。未考中的舉人,只授小京官或外地教職。

會試是由禮部主持的全國考試,又稱禮闈。于鄉試的第二年即逢辰、戍、未年舉行。全國舉人在京師會試,考期在春季二月,故稱春闈。

會試考中的稱貢士,俗稱出貢,別稱明經,第一名稱會元。

殿試在會試后當年舉行,時間最初是三月初一。明憲宗成化八年起,改為三月十五。應試者為貢士。貢士在殿試中均不落榜,只是由皇帝重新安排名次。

殿試由皇帝親自主持,只考時務策一道。

進士榜稱甲榜或稱甲科。進士榜用黃紙書寫,故叫黃甲,也稱金榜,中進士稱“金榜題名”。

鄉試第一名叫解元,會試第一名叫會元,加上殿試一甲第一名的狀元,合稱“三元”。

連中三元,是科舉場中的佳話。明代連中三元者僅洪武年間的黃觀和正統年間的商輅二人而已。

殿試之后,狀元授翰林院修撰,榜眼、探花授編修。其余進士經過考試合格者,叫翰林院庶吉士。

三年后考試合格者,分別授予翰林院編修、檢討等官,其余分發各部任主事等職,或以知縣優先委用,稱為散館。

庶吉士出身的人升遷很快,英宗以后,朝廷形成非進士不入翰林,非翰林不入內閣的局面。

明代鄉試、會試頭場考八股文。而能否考中,主要取決于八股文的優劣。所以,一般讀書人往往把畢生精力用在八股文上。八股文是由宋代的經義演變而成。

八股文的危害極大,嚴重束縛人們的思想,是維護封建專制治的工具,同進也把科舉考試制度本身引向絕路。

科舉制發展到清代,日趨沒落,弊端也越來越多。統治者對科場舞弊的處分雖然特別嚴厲,但由于科舉制本身的弊病,舞弊越演越烈,科舉制終于消亡。

科舉淵源于漢朝,創始于隋朝,確立于唐朝,完備于宋朝,興盛于明、清兩朝,廢除于清朝末年,歷經唐、宋、元、明、清。

根據史書記載,從隋朝大業元年(605)的進士科算起到;光緒三十一年(1905)正式廢除,整整綿延存在了1300年,在國內外有著廣泛而深遠的影響。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|