在中國(guó)古代的科舉制度中,舞文弄墨的文人和舞槍弄棒的武夫都可以通過考試的形式博取功名,只是形式內(nèi)容有別,而武舉(又稱,武科)是古代專為選拔武職人員設(shè)立的考試。

武舉制度創(chuàng)始于唐代,武則天于長(zhǎng)安二年(702年)開設(shè)“武舉”,每年舉行一次,考試合格者授予武職。武舉由兵部主持,考試科目有馬射、步射、平射、馬槍、負(fù)重、摔跤等。

宋代開始,武舉制度臻于完善,被納入科舉體系之中,確定了三組考試的程序和外場(chǎng)考武藝、內(nèi)場(chǎng)考策論兵書的考試辦法。宋以前并沒有“武狀元”之設(shè)。首名武狀元產(chǎn)生于宋神宗時(shí),為福建人薛奕,后與西夏作戰(zhàn)時(shí)戰(zhàn)死。

元代武舉被廢止,明清兩代興盛,尤其是在清代。明朝時(shí)武舉考試內(nèi)容更改為“先之以謀略,次之以武藝”,如考生在答策的筆試中不合格,便取消接下來的武試資格。但明代武職多半是世蔭承襲,加上由行伍起家者,武舉不過是個(gè)補(bǔ)充形式。

清代的武舉考試和文舉的程序一樣,分為四個(gè)等級(jí)進(jìn)行:童試、鄉(xiāng)試、會(huì)試和殿試。

童試在縣、府進(jìn)行,考中者稱為武秀才。童試對(duì)于考生的報(bào)考條件要求十分嚴(yán)格,需教習(xí)官為考生開明具結(jié),如若考生在考試中作弊,要責(zé)罰教習(xí)官。同時(shí),對(duì)在職人員的子弟實(shí)行回避制度。

鄉(xiāng)試,在省城進(jìn)行,通常每三年一次,,考中者為武舉人。逢子、卯、午、酉年舉行的稱為正科,慶典之年舉行的稱為恩科。考試分三場(chǎng)進(jìn)行,一二場(chǎng)試弓馬技勇,稱為“外場(chǎng)”,第三場(chǎng)試策論武經(jīng),稱為“內(nèi)場(chǎng)”。鄉(xiāng)試發(fā)榜后,考官和新科武舉要參加“鷹揚(yáng)宴”,以表示新科武舉如雄鷹飛揚(yáng)。

外場(chǎng):

第一場(chǎng)試馬上箭法,馳馬三趟,發(fā)箭九枝,三箭中靶為合格,達(dá)不到三箭者不準(zhǔn)參加二場(chǎng);

第二場(chǎng)考步射、技勇。步射九發(fā)三中為合格,所謂“技勇”,實(shí)際上主要測(cè)膂力(注:脊梁骨),共計(jì)三項(xiàng)。

頭項(xiàng)拉硬弓,弓分十二力、十力、八力,另備有十二力以上的出號(hào)弓。應(yīng)試者弓號(hào)自選,限拉三次,每次以拉滿為準(zhǔn)。

二項(xiàng)舞大刀,刀分一百二十斤、一百斤、八十斤,試刀者應(yīng)先成左右閱刀過頂、前后胸舞花等動(dòng)作。刀號(hào)自選,一次完成為準(zhǔn)。

三項(xiàng)是拿石碩子、頭號(hào)三百斤,二號(hào)二百五十斤,三號(hào)二百斤。考場(chǎng)還備有三百斤以上的出號(hào)石碩,石號(hào)自選,要求將石碩提至胸腹之間,再借助腹力將石碩底部左右各翻露一次,稱“獻(xiàn)印”,一次完成為合格。

凡應(yīng)試者,弓、刀,石三項(xiàng)必須有兩項(xiàng)為頭號(hào)和二號(hào)成績(jī),三號(hào)成績(jī)超過兩項(xiàng)者為不合格,取消第三場(chǎng)考試資格;

內(nèi)場(chǎng):

第三場(chǎng),也稱“內(nèi)場(chǎng)”,相當(dāng)于文化課考試。最初是考策、論文章,“策”相當(dāng)于問答題,“論”是按試題寫一篇議論文。到了嘉慶年間,考慮到武人多不能文,于是干脆廢除策、論,改為按要求默寫《武經(jīng)七書》中一段,通常只一百字左右。最后只存于形式,武人更加被文士們看成粗魯武夫,武舉的社會(huì)地位比起清代前期也是一落千丈。

鄉(xiāng)試后的第二年九月(咸豐九年,曾一度改為八月),在京城舉行武舉會(huì)試。考試場(chǎng)次、科目與武鄉(xiāng)試相同,均為三場(chǎng),考中者為武進(jìn)士。

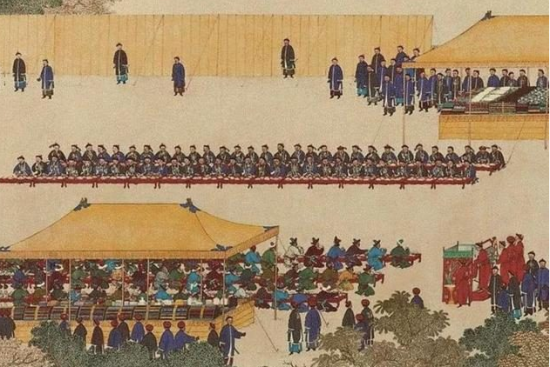

殿試在會(huì)試之后十日內(nèi)舉行,具體日期由兵部擬定之后奏請(qǐng)皇帝批準(zhǔn)。已取得武進(jìn)士資格的考生,再通過殿試(也稱廷試)分出等次,共分三等,稱為“三甲”。一甲是前三名,頭名是武狀元,授參將(正三品);二名是武榜眼,授游擊(從三品);三名是武探花,授都司(正四品)。前三名世稱為“鼎甲”,獲“賜武進(jìn)士及第”資格。二甲十多名,授守備(正五品),獲“賜武進(jìn)士出身”資格。二甲以下的都屬三甲,授武守備,獲“賜同武進(jìn)士出身”資格。

殿試成績(jī)揭曉后,在太和殿唱名,西長(zhǎng)安門外掛榜,并賜給武狀元盔甲。然后由巡捕營(yíng)護(hù)送武狀元?dú)w第,炫耀恩榮。第二天,在兵部舉行盛大的“會(huì)試宴”,又賞給武狀元盔甲、腰刀等,賞給眾進(jìn)士銀兩等。清代科甲等級(jí)差別甚大,同樣是武進(jìn)士,一、二、三甲的等級(jí)和榮譽(yù)卻大不相同。自然狀元是出盡了風(fēng)頭的,登第后的三天內(nèi),可以披紅掛彩,上街夸官,可謂春風(fēng)得意、風(fēng)光十足了。

歷史上武舉一共進(jìn)行過約五百次。相對(duì)于文科舉,武科舉較為不受重視。歷朝的武舉時(shí)而被廢,時(shí)而恢復(fù)。而武舉出身的地位亦低于文科出身的進(jìn)士。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|