古時在中央各機關供職且有一定品秩以上的官員,或有職務所規定的官員,必須參加由君主親自主持的最高國務會議,通稱朝會,故京官上班的第一道程序,便是“上朝”,亦稱“朝參”。《梁書·武帝紀下》里有一篇梁武帝的詔書,道是百官應該“旦旦上朝,以議時事,前共籌懷,然后奏聞”。也就是說,除法定的節假日外,這種具有實際內容的常朝,幾乎每天都要舉行。同時,在古代,朝會的規矩和禮儀也十分嚴格,一個大臣,在上朝之前,必須按照要求,準備合適的服裝,攜帶規定的物品。

青綢彩繡云蝠仙鶴方補

清代 孔子博物館藏

補子,又稱胸背,是明清時期官服上識別品級的一塊織物,以金線及彩絲繡成。不同品級的官員補子圖案不同,文官補子的圖案用飛禽,武官補子的圖案為猛獸,分別綴于前胸及后背。明代補子為方補,清代補子有方補和圓補。

清代補子:親王、郡王、貝勒、貝子等皇室成員用圓形補,親王、郡王為龍補,貝勒、貝子為蟒補。文官補:一品仙鶴,二品錦雞,三品孔雀,四品云雁,五品白鷴(xián),六品鷺鷥,七品?鶒(xīchì),八品鵪鶉,九品練雀。武官補:一品麒麟,二品獅子,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品犀牛,九品海馬。衍圣公在明清時期為一品文官,故補子上裝飾鶴紋。

藍素緞玉帶

明代 孔子博物館藏

玉為白色。玉帶由二十塊玉帶板組成,其中桃形六塊,排方八塊,鉈尾兩塊,鋪弼四塊,縫綴在藍綢包裹皮革的鞓(tīng)帶上。玉帶兩端釘銅質插扣。玉板浮雕云龍、花鳥紋。玉帶形制規整,制作精細。

玉帶是古代官員所用的腰帶。早在南北朝時就有革鞓上綴方形帶銙(kuǎ)玉帶。現今發現最早的玉帶是北周墓中出土的遺物,自隋唐時期玉帶被定制為官服專用。宋程大昌《演繁露》卷十一:“唐制五品已(以)上,皆金帶,至三品則兼金玉帶。”宋代規定三品以上官員佩玉帶。《明史·輿服志二》和《明史·輿服志三》載明代唯親王及一品文官用玉帶。玉帶是區別官員品級的重要標識之一。

象牙笏(hù)板

明代 孔子博物館藏

象牙材質,內面鐫刻楷書二十五字,文曰:“天啟四年八月初三日,皇上幸學,欽賜六十五代襲封衍圣公孔。”笏是大臣朝見天子時所執的狹長板子,由玉石、象牙、竹木等制成,用以指畫和記事。此件笏板是孔府的傳世品,由其上的刻文可知,這是明熹宗朱由校賜給六十五代衍圣公孔胤植使用的禮器。明代時一品到五品官員是象牙笏,六品到九品是槐木笏。

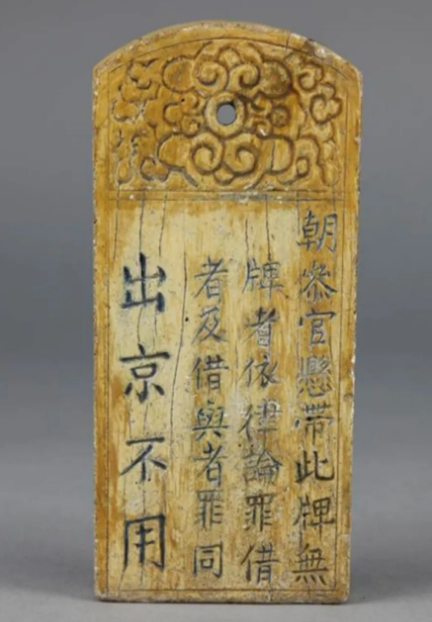

牙雕腰牌

明代 孔子博物館藏

又名朝參牌。在明代,為保障皇宮的安全,所有在京官員均佩帶腰牌參加朝會,無牌者不得進入宮禁。此牌為衍圣公駐京期間的憑執之物,正面刻“衍圣公”三字,背面刻“朝參官懸帶此牌,無牌者依律論罪,借者與借與者罪同,出京不用”,側面刻“文字柒百柒拾叁號”。

衣綴方補,身系玉帶,攜笏板,佩腰牌,悉心準備,守禮遵規,一個官員的“上班”時間就開始了,在崗位上,只有恪守職責,侍君以忠,待民如子,才能成就功績,稱得上良臣名宦。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|