6月13日,國家發展改革委、教育部等8部門聯合發布《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案(2023—2025年)》(以下簡稱《方案》)。《方案》緊扣職業教育產教融合當前堵點難點問題,提出5方面19條政策措施,把產教融合進一步引向深入,將對我國建立現代化產業體系、建設人才強國、全面提升人口素質、以人口高質量發展支撐中國式現代化形成有力支撐。

產教融合的現狀

職業教育產教融合是培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業、推動產業高質量發展的重要途徑。從2014年《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》到2022年施行新修訂的《職業教育法》,再到今年剛發布的《方案》,多年來,我國出臺了一系列職業教育產教融合、校企合作的法律、法規和政策制度。在政府強大的推動力下,產教融合、校企合作已成為我國職業教育改革發展的重要原則。

隨著我國職業教育改革發展不斷深入,行業企業的積極性也在不斷提升。據國家發展改革委最新數據,目前全國已培育5247家地方產教融合型企業。一大批行業組織和行業協會積極參與產教融合工作,已經初步形成了城市為節點、行業為支點、企業為重點的產教融合推進機制。

產教融合的問題

雖然我國產教融合工作取得了一定的成績,但包括建材產業在內的產教融合之路上仍有不少痛點難點問題,“合而不融”“兩張皮”現象仍然存在。不少校企合作仍停留于書面協議或勞務用工層面,企業未能深入參與到職業院校人才培養過程中。一些產業學院還只處在掛牌和協商框架方案的初級階段,沒能形成產教共生的良好狀態;產教融合不深、不實,還與目前職業院校人才評價體系和教師隊伍職業規劃相關。大部分職業院校老師走的是“從學校到學校”的職業路徑,缺乏實踐經驗,用技術服務企業的能力比較弱,教師走訪企業容易變成“走過場”;雖然近年來不少企業的技能大師將工作室搬進了職業院校,但由于自身工作繁忙,技能大師去職校授課的機會不多;學校開設的專業與地方產業不配套,也是目前我國職業教育普遍存在的問題;此外還有金融、財政、土地、國資、審計等相關部門普遍缺乏關于產教融合的專門政策,地方政府、行業、企業和職業院校間存在需求信息不對稱和溝通交流不暢等問題。

建材產教融合的需求越發迫切

觀察職業教育發達國家,大體可以將產教融合分為三個階段,即參照產業需求培養人才的產教對接階段,企業深度參與學校人才培養的合作育人階段,產教兩個主體形成利益共同體的產教共生階段。

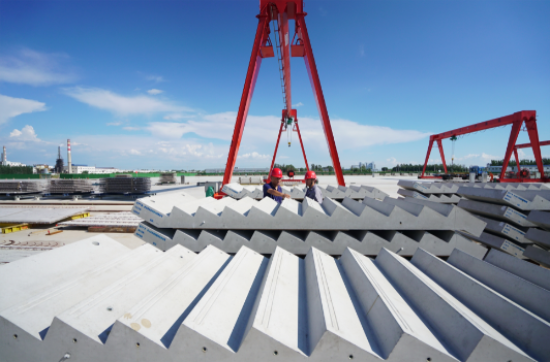

就建材產業來說,產教融合已大體走完第一階段,正處于深度開展合作育人并向產教共生階段邁進的關鍵時期。而隨著需求萎縮、投資回落,傳統建材產業面臨結構調整和增長方式轉變,建材產業不能只是滿足提供原材料和加工性生產,而是要爭取自己會創造,能用自主原創性技術制造。建材產品將逐漸向輕型化、終端化、制品化轉型,推動產業鏈、價值鏈向高附加值、高質高端邁進。同時隨著數字化和智能化技術的發展,傳統崗位簡單機械操作的用工需求減少,急需培養具備自動化、數智化知識及實踐運用能力的技能人才。建設現代化建材產業體系,既需要問鼎學術巔峰的一流科學家,也需要扎根生產一線的高素質技能人才。產業轉型升級需求和產業高質量發展需求有巨大的人才缺口,這對建材行業職業教育產教融合提出了極大挑戰。

構建建材產教融合“生態鏈”

如何才能讓職業教育產教融合真正變成建材產業發展的“助推器”呢?

優化耦合機制,挖掘產教共生潛力。推進職業教育發展與建材產業發展高度耦合,加快實現“學科跟著產業走、專業圍著需求轉”。建立建材產業人才需求與具備無機非金屬材料等優勢學科的高校對接平臺,加強產業與教育對人才的對口培養、聯合培養、職業教育培養,形成產教深度融合人才培養模式。

建設信息平臺,保障人才供需平衡。建設開放共享的產教融合信息服務平臺,由行業主管部門或建材行業社會組織定期發布市場人才需求預測報告,職業院校以此為重要參考調整專業和招生,從而保障各行各業技能人才供需動態平衡。

優化合作機制,激發校企合作活力。通過“金融+財政+土地+信用”的組合式激勵細則,打造產教融合、校企合作命運共同體,讓產教融合型企業真正嘗到甜頭、得到實惠。

遵循教育規律,培養良好用人環境。要深化產業和教育融合,努力形成有利于創新人才成長的育人、用人環境。

面向未來,打通高技能人才培養供需“堵點”,促進技能人才培養供給側與產業需求側結構要素全方位有效銜接,已經成為建材職業教育體系構建的基本趨勢和必然要求。唯有進一步深化產教融合、讓產教共生共榮,方可推進建材產業的高質量發展。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|