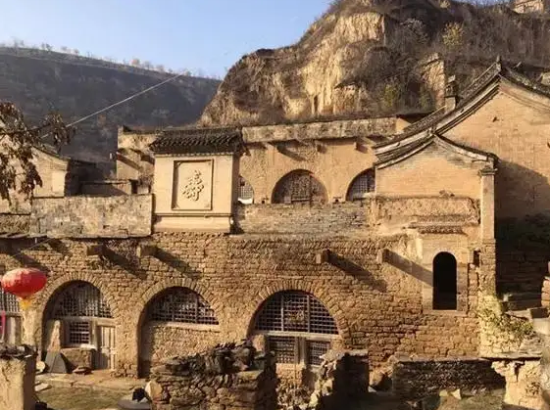

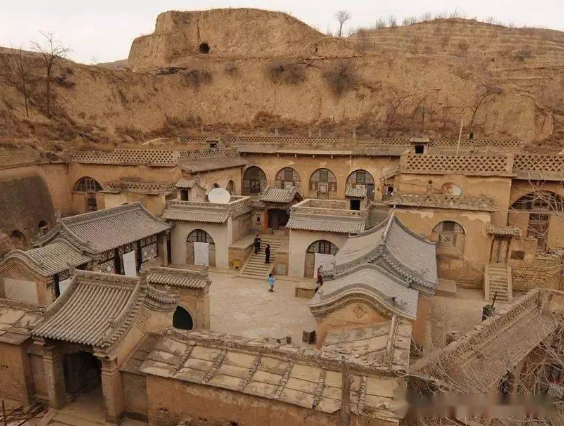

窯洞是黃土高原上一種特殊且古老的民居建筑形式,有著強烈的地方特色。它源于自然,又融于自然,是先民們與大自然不斷頑強抗爭、改善艱苦生存條件過程中的偉大成果。如今,窯洞的發展受到了高樓大廈的猛烈沖擊,但因其自身頑強的生命力和所處的特殊地理環境優勢,仍得以延續至今。

世界上最早采用地下穴居形式的有非洲、中東和中國等國家和地區,其中中國窯洞文化歷史悠久,最具代表性。我國窯洞民居主要分布在河北、河南、山西、陜西、寧夏和甘肅六大區域,而山西窯洞以其獨特的魅力吸引著世人的眼光,尤其是在發展迅速、高樓林立的今天,更顯得別有一番韻味。

山西窯洞之所以歷史悠久、形式多樣,與其特殊的地理環境密切相關。在遠古寒冷的黃土生成期,從西伯利亞一帶吹來的冷風中攜帶了許多黃色塵埃,降落在我國的華北和西北地區,經過長期堆積形成黃土高原。這一地形給原始人類構筑穴居住室提供了必要的條件,此后,各種穴居住室也就應運而生。黃土具有保濕、儲能、隔熱的功能,因此在其基礎上建造的窯洞有冬暖夏涼、保濕恒溫的獨特優勢。另外,窯洞的建造投入少、成本低、難度小,這也是其他房屋建筑形式所難以企及的。

由于處于地震多發帶,所以對房屋建造的要求就更為嚴苛,多以木結構建筑和拱券結構建筑為標準。但山西的生土窯洞正是以完全依靠自身挖鑿成型的原生黃土拱券作為支撐,故抗震效果較為理想,這也是史前黃土窯洞得以延續數千年并保留至今的原因。

窯洞分為靠崖式、下沉式和獨立式三種結構。其中,下沉式窯洞最為原始,靠崖式次之,獨立式成型最晚。這三種形式在山西都有實例,如大同、忻州、呂梁等地多為靠崖式窯洞,晉南地區則多以下沉式窯洞為主。窯洞文化以穴居模式為起點,經歷了一個漫長的時期,卻歷久彌新,足顯其蓬勃旺盛的生命力。

下沉式的“地坑窯”在各類窯洞中最具特色。它是在地面上挖一個天井狀的大坑,然后在坑中的土壁上挖洞開窯,從而形成的一種地方色彩濃厚的民居。在平陸縣有許多類似的天井院“地坑窯”,當地人稱“地窨院”,這一建筑結構的誕生充分體現了我國勞動人民的無窮創造力。如今,“地窨院”憑借其獨特的營造技藝被列入國家級非物質文化遺產名錄。

山西窯洞發端較早、取材巧妙,且因地制宜、構筑合理,有良好的生態優勢。它體現了黃土高原的地域特征,開創了中國傳統建筑中的“黃土文化”,在中國建筑史上占有重要地位。隨著社會的快速發展,延續數千年的黃土窯洞建筑逐漸淡出了人們的視野,甚至有些窯洞區被成片地拋棄。合理保護、綠色開發、有效利用,這是對現存古窯洞必須要有的堅持和態度,同時也對進一步認識遠古穴居文化、了解窯洞建筑發展歷程、開發旅游資源具有深遠的促進意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|