吊腳樓,屬古代干闌式建筑,主要分布在南方,特別是長江流域地區(qū)以及山區(qū)。

在廣西、貴州、湖南、四川等省份,“吊腳樓”是山鄉(xiāng)少數(shù)民族如苗、侗、壯、布依、土家族等的傳統(tǒng)民居樣式。尤其在黔東南,苗族、侗族的吊腳樓極為常見。受“天無三日晴,地無三里平”的自然條件的限制,山區(qū)先民創(chuàng)造出了獨特的“吊腳樓”。

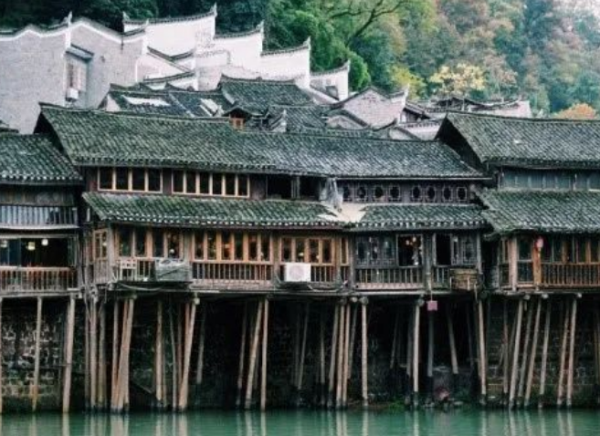

建筑框架完全采用木材、榫卯接合方式建成。所謂“腳”者,其實是幾根支撐樓房的粗大木樁。建在水邊的吊腳樓,伸出兩只長長的前“腳”插在江水里,與搭在河岸上的另一邊墻基共同支撐起一棟棟樓房;在山腰上,吊腳樓的前兩只“腳”則穩(wěn)穩(wěn)地頂在低處,與另一邊的墻基共同把樓房支撐平衡。建在平地上的吊腳樓由幾根長短一樣的木樁把樓房從地面上支撐起來。

吊腳樓三面有走廊,懸出木質欄桿。欄桿上雕有萬字塔、喜子格、亞字格、四方格等象征吉祥如意的圖案。懸柱有八棱形、四方形,底端常雕繡球、金爪等各種形體。吊腳樓上下鋪樓板,樓上開有窗戶,通風向陽。窗欞刻有雙鳳朝陽,喜鵲嗓梅,獅子滾球以及牡丹、茶花、菊花等各種花草,古樸雅秀,既美觀又實用,很有民族特色。

吊腳樓依山而建,房屋的下層不設隔墻,作為豬、牛的畜棚或者用于堆放農(nóng)具和雜物;上層住人,分客堂和臥室,四周向外伸出挑廊,可供主人在廊里做活和休息。廊柱大多不是落地的(便于廊下面的通行無礙),起支撐作用的主要是樓板層挑出的若干橫梁,使挑廊穩(wěn)固地懸吊在半空。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|