子曰:食不厭精,膾不厭細。這種對待食物的精巧心思,也同樣體現在古人生活中的各方各面,從日常使用的器物,到行旅途中的茶食,一盒一匣無不體現出生活的巧思,即使過去了幾百幾千年,那份過日子的精致,依然讓我們這些后來人受益良多。

中國有萬千雅物,單說日常收納之物,就有套、筒、匣、盒、籃、箱、格……等等不勝枚舉。古人的風雅生活,不因時間、地點等諸多限制而妥協半分,反倒是,越在一些細微逼仄之處,越能看見他們對生活的要求和趣味。

就讓我們嘗試停下來,看看古人如何與生活中的茶具、筆墨、餐具等各類小器物相處,如何通過這些隨手可見的生活器具,悠然過出一種“中國式的精致生活”。

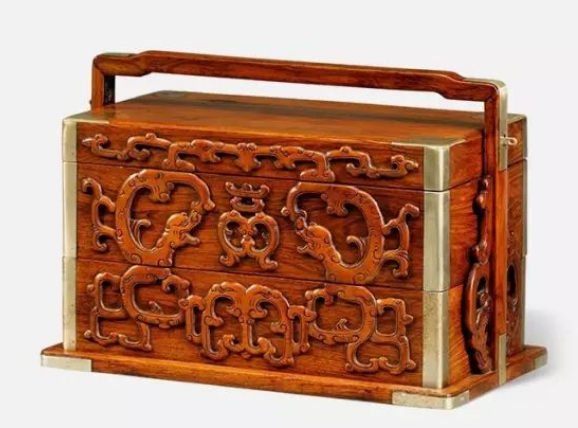

古時農人耕地,都由妻子兒女把飯送到田間地頭,這時候,食盒便順理成章地出現了。不過古代的食盒不僅裝食物,還承載著風俗人情與飲食文化。古時的士紳名流,出門訪友,或參加詩社、文社的活動,與至交把酒言歡,常會事先準備一些肴食果品作為助興的下酒菜,這其實就是古代的外賣便當盒。提著一精美的“便當盒”,甚是風雅。

▲晚明至清前期黃花梨鑲嵌黃楊木龍紋提盒(圖片來源香港蘇富比)

風雅的例子遠不止于此。在《紅樓夢》里,食盒的出場率頗高:第41回,寫賈母嫌螃蟹小餃兒太油膩,便到另一食盒里揀了一樣松釀鵝油卷;第62回,寫芳官吃不慣壽宴的面條,廚房柳嫂子另送飯,打開食盒,里面是一碗蝦丸雞皮湯、一碗酒釀清蒸鴨子、一碟腌的胭脂鵝脯……

在這個一次性飯盒稱霸的年代,所幸那些典雅莊重的食盒并未完全湮滅在時間之中。秋天豐收季節,它們最適合裝著豐收的水果;在喜慶場合,食盒用來盛載各式干果小食也很合適,再以絲巾包裹,感覺里面裝了一個世界。

茶器也有“家”

中國茶文化源遠流長,宋人有“都籃攜具向都堂,蹍破云團北焙香”,陸羽在《茶經》卷中之器篇里更把都籃列為收納必備。后來隨著宋代異地舉辦茶會或朋友間茶聚越來越多,古人也喜歡帶著自己鐘愛的行頭,讓“可以茶”成為日常,茶具的收納自然也成為茶人必修的課程。

我們見過價值數十萬、甚至上百萬的茶具被收納袋包著,被泡沫紙包著,展示時戰戰兢兢,看著那些亂七八糟的包裝,無論里頭藏著什么驚世駭俗的寶貝,也讓人覺得少了茶道應有的雅趣和禮法。所以,為茶器定制一個“家”,不僅能為作為茶友們解決許多日用問題,讓喝茶變得簡單優雅。

這個看上去普通的箱子,實際上,它卻是一個包容的世界,活像一個小小的中國。打開的時候,可以看到它里面是一個布局緊湊、自成一體的工作小天地;而合上的時候,它比任何一個整潔的箱子都更具裝飾效果,里面的物品被“藏”得絲毫不露痕跡。

首飾盒,女子的秘密王國

在遠古時,人們就已經知道用“止水鑒容,流水沐浴”,穿貝殼獸牙飾以頸項。不論是古代“雪肌云鬢、面若桃花、氣若幽蘭”的佳人,還是現代時尚風情的美女,都會有著一些自己的駐顏之物,裙帶衣裳和簪環釵佩就更不用說了。然而現代人有化妝盒來裝各式化妝品,那么古代人用什么放梳妝用品呢?古代人放梳妝用品的器具稱之為“妝奩(lián)”。

▲晚明黃花梨鏡箱(圖片來源香港蘇富比)

中國的妝奩文化歷史可謂久遠,妝奩精致而款式多樣,既實用性又有藝術觀賞性。據史料可知,古銅奩、陶奩當時既可作梳妝用具,還可作貯存美酒和食物的盛器,更多的是古代娘家作為豐厚的嫁妝,送給女兒。少女們每天早晨,從首飾盒里細心挑選、搭配合適的首飾,用一個首飾盒作為一天精致生活的開始。

文人出游,太簡單了

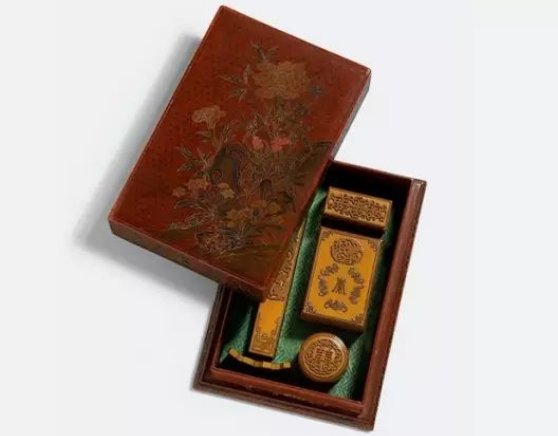

中國的古代文房用具,歷經唐宋元明之后,在清代形成了鼎盛時期,當時除了被譽為“文房四寶”的筆墨紙硯外,更潛心發展了許多“文房四寶”的輔助工具。不管是以乾隆皇帝的多寶文具匣還是文竹文具長方盒,無不透露出文人的逸氣。

▲清乾隆文竹文具一套五件配填漆長方盒(圖片來源香港蘇富比)

古代文具的風雅延續至今天,雖然外形有了極大的改變,然而依然保留著濃濃的書卷氣息。這個看上去普通的筆袋,竹條和麻布料兩面拼接,可以裝下數支大小不同尺寸的筆,外面的竹條也保留了外部飾以一小段竹節扣子并附加布條用以纏繞布袋氣質獨特,不流于俗。我們常常說精致生活,也許透過這些隨手可見的生活器具,答案自然就出來了。

古人的這些生活方式,不僅僅是生活技能,還是一門實用的心靈整理術。一所房間不正是人心靈的鏡子嗎?生活需要打理得精致,就像打理我們的心房一樣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|