陳英士像:

陳其美生平:

陳其美(1878年1月17日—1916年5月18日),字英士,號無為,浙江湖州吳興人,中國近代民主革命家、中國同盟會元老。在辛亥革命時期與黃興同為孫中山的左右股肱。蔡元培稱其可與歷代俠士齊名列傳,并盛贊陳其美為“民國第一豪俠”。

1906年陳其美赴日本留學,入東京警監學校,同年加入中國同盟會。期間與蔣介石、黃郛結為金蘭兄弟。1908年奉孫中山派遣回國,往來于浙滬京津各地聯絡革命黨人。1909年創辦《中國公報》、《民聲叢報》,宣傳革命

1910年與宋教仁、譚人鳳等人組織中國同盟會中會總部,以推動長江流域的革命活動。1911年在上海發動武裝起義,上海光復后被推舉為滬軍都督。隨即又攻克浙江巡撫衙門,組織蘇浙鎮滬聯軍攻克南京。1912年被袁世凱解除滬軍都督職務。1913年二次革命爆發,陳其美被推舉為上海討袁軍總司令,攻打江南制造局未果,11月應孫中山之命赴日本,繼續籌劃反袁革命。1914年加入中華革命黨,任總務部長。1915年潛回上海策動武裝反袁,11月在洪憲帝制呼之欲出之際,陳其美策劃暗殺了上海鎮守使、海軍上將鄭汝成,12月發動肇和艦起義。云南護國討袁軍興,陳其美百折不回,誓死捍衛共和,繼續在江浙一帶策動反袁軍事行動,袁世凱對其恨之入骨。1916年5月18日,受袁世凱指使的張宗昌派出程國瑞,假借簽約援助討袁經費,在日本人山田純三郎寓所將陳其美暗殺身亡。

陳其美遇刺后,孫中山疾呼:“失我長城”,并奮筆疾書悼聯:“可憐麟鳳供炰脯;如此江山待祓除”。(摘自百度百科)

陳英士像的由來:

1929年民國政府于在杭州三公園建立了陳英士銅像,1938年在杭州創設了英士大學。新中國成立后,英士大學并入浙江大學,銅像也在上個世紀60年代因故被拆除。如今,海內外的英士大學校友們為了紀念陳英士的革命精神,籌集資金重塑銅像。

英士大學簡介:

國立英士大學創建于1928年,是一所綜合性大學,設有工、農、醫、法、文理等5個學院,20多個系科,初名省立浙江戰時大學。1929年5月,為紀念陳英士,改稱浙江省立英士大學。1939年10月26日,英士大學開學。學校設有工、農、醫三學院,校址在浙東的麗水和松陽兩地。其中工學院在麗水三巖寺辦學,設土木工程、機電工程、應用化學三個系;醫學院在麗水通惠門辦學,由原浙江省立醫藥專科學校改組而成,設醫學、藥學兩個系;農學院在松陽白龍圳辦學,設農藝、農業經濟、畜牧獸醫學三個系。此外還有農學、合作兩專修科。1940年秋還辦了特產專修科,內設茶業專修班。1942年5月,學校首遷云和。1942年6月2日,教育部指令地處福建建陽的東南聯大法學院與藝術專修科并入英士大學,這樣英士大學就增設了法學院

1942年12月29日,行政院第606次會議決定“東南聯合大學歸并英士大學,而將英士大學改為國立。英士大學工學院劃出,獨立為國立北洋工學院。”1943年3月,浙江省立英士大學再遷泰順。1943年4月,改稱國立英士大學。1950年,在中華人民共和國初步的大學院校調整計劃內,英士大學遭裁撤廢校,部分科系并入復旦大學,其余英士大學師生大部分轉入浙江大學。

中山紀念亭:

亭子是疊層鋼筋混凝土結構,下層最顯眼的是6組12根羅馬式立柱,柱子頂部是繁復精致的渦紋狀裝飾,上托歐式圓形穹頂。而穹頂的外觀,則是中國屋頂的人字形結構,與下面柱子的分布呈交叉起伏狀。最奇怪的是亭子的上層,竟然又突起一座小亭,6根中式方柱,撐起的卻是一個西式疊層圓頂。

這是上世紀20年代,杭州市政府以及各界人士為了紀念孫中山先生所建的,它的中西結合代表著中國這個這個古老的帝國正在借著中西兩股文化融匯貫通,一個嶄新的國家正在慢慢的站起來。

我當時去的時候,起先是不知道的,恰好,有一支從山上下來的老年旅游團經過,導游詳細的敘述著這個亭子的由來以及它背后所隱藏的故事和奧秘。我就站在亭子邊上,靜靜的聽著,突然覺得,好像西湖就該是要去請一個導游的,聽著他講著一件件關于西湖的故事,這才算是來過嘛。

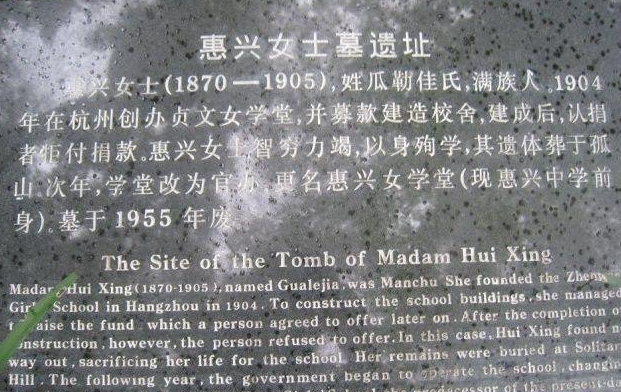

惠興女士墓遺址:

惠興(1870~1905),女,滿族,瓜爾佳氏,今吉林省人,是杭州惠興中學的創始人。惠興女士平時留心國家大事,有一定的中國文學基礎。她認為中國女子要擺脫受壓迫的地位,必須讀書認字,提高文化水平,求得謀生本領。

于是以提倡女學為己任,1904年6月26日,她開始向各方募捐300元,于同年9月在杭州旗營迎紫門北面金鉤弄梅清書院舊址創辦了貞文女學。

同年10月,新校舍落成,工匠索款,以前的認捐者竟托詞不給,反譏其“好事”。惠興女士深感經費無著,為請求當局給學校常年經費,決心死諫殉學。

1905年11月25日凌晨,她吞服大量鴉片身亡。當局被她感動,終于答應給學校常年經費。惠興女士因此被稱為烈女子,慈禧太后也曾為她題詞。(摘自百度百科)

不過很遺憾,到現在為止,惠興女士墓只剩下了這一方石碑,其他什么也不剩了。

空谷傳聲:

山林間的塑像

瑪瑙坡:

現在的瑪瑙坡因為樹木植被太茂密,已經跟尋常山坡沒有什么兩樣了

云亭:

云亭,建于民國九年(1920)。原為嶺南金石書法名家、詩人許炳璈生壙(kuàng)。許氏字奏云,故以云名亭。其旁鑿石貯山泉。稱云泉,。云亭有六株方形石柱,刻聯七副,自題“云亭”匾一方。亭旁為清未民初嶺南詩人許炳璈生壙。石上颎有一片云、瑪瑙坡、得云石,取孤山一片云之意題之。吳昌碩題“云亭”,康南海題曰“梅花小壽一千年”。許炳璈,字奏云,清未民初著名書法家、金石家、嶺南詩人。許廣平叔父,曾任江蘇知縣。云亭現亭仍在而墓已不存。(摘自百度百科)

柳亞子祭馮小青墓題碑:

柳亞子生平:

柳亞子(1887年5月28日—1958年6月21日),男,江蘇吳江黎里鎮人,原籍吳江汾湖鎮北厙大勝村,本名慰高,號安如,改字人權,號亞廬,再改名棄疾,字稼軒,號亞子,中國近現代政治家、民主人士、詩人。

1903年參加中國教育會

1904年,入愛國學社,為蔡元培、章太炎弟子,始談革命。

1905年創辦《復報》

1906年,由高旭、陳陶遺、馬君武、劉師培介紹,入同盟會,復由蔡元培介紹,加入光復會。

1909年和陳去病、高旭、朱少屏、姚石子等創立革命文學團體南社,主持社務多年,第一次結集在蘇州虎丘張公祠,這一文學團體具有濃厚的反滿色彩,會員多為同盟會員,第二次結集在杭州西湖,第三次結集在上海張氏味莼園,每次結集出版一部詩文集,共印了22集,匯為《南社叢刻》,會員后來發展到1000多人。

1914年至1918年任南社主任,曾與宋慶齡、何香凝等從事抗日民主活動,他還曾任孫中山總統府秘書,中國國民黨中央監察委員、上海通志館館長,中國國民黨革命委員會中央常務委員兼監察委員會主席、三民主義同志聯合會中央常務理事,中國民主同盟中央執行委員。

1949年出席中國人民政治協商會議第一屆全體會議,中華人民共和國成立后,曾任中央人民政府委員、全國人大常委會委員,此后任政務院文教委員、華東行政委員會副主席、中央文史館副館長。

1958年,因病逝世于北京,享年71歲。

馮小青生平:

馮小青,據清初《女才子書》中記載,名玄玄,字小青。明萬歷年間南直隸揚州人。嫁杭州豪公子馮通為妾。諱同姓,僅以字稱。工詩詞,解音律。為大婦所妒,徙居孤山別業。親戚勸其改嫁,不從,凄怨成疾,命畫師畫像自奠而卒,年十八。

她是中國著名女性詞人,留下眾多詩詞,代表作有《小青詞》、《小青傳》

其有事跡記于張岱《西湖夢尋》之《小青佛舍》一篇:

小青,廣陵人。十歲時遇老尼,口授《心經》,一過成誦。

尼曰:“是兒早慧福薄,乞付我作弟子。”母不許。長好讀書,解音律,善弈棋。誤落武林富人,為其小婦。大婦奇妒,凌逼萬狀。一日攜小青往天竺,大婦曰:“西方佛無量,乃世獨禮大士,何耶?”小青曰:“以慈悲故耳。”大婦笑曰:“我亦慈悲若。”乃匿之孤山佛舍,令一尼與俱。小青無事,輒臨池自照,好與影語,絮絮如問答,人見輒止。故其詩有“瘦影自臨春水照,卿須憐我我憐卿”之句。后病瘵,絕粒,日飲梨汁少許,奄奄待盡。乃呼畫師寫照,更換再三,都不謂似。

后畫師注視良久,匠意妖纖。乃曰:“是矣。”以梨酒供之榻前,連呼:“小青!小青!”一慟而絕,年僅十八。遺詩一帙。大婦聞其死,立至佛舍,索其圖并詩焚之,遽去。(摘自百度百科)

柳亞子祭馮小青墓題碑的由來:

《柳亞子祭馮小青墓題碑》,上刻:“馮郎春航,能歌小青影事者,頃來湖上,泛棹孤山,撫冢低徊,題名而去。既與余邂逅,屬為點染,以示后人,用綴數言,勒諸墓側,世人覽者倘亦有感于斯。”

碑旁還立有一塊石刻說明情況,大意為,1915年柳亞子為名伶馮春航在馮小青墓側立碑,碑石內容由柳亞子創作,當時還未出家的李叔同書寫了這段文字,1964年馮小青墓和墓側碑石俱毀,現按照原碑拓本重新立碑。

這塊題碑雖小,卻凝聚著文人雅趣、君子厚誼。1915年,柳亞子、馮春航等二十多位南社文人到馮小青墓前憑吊,以詩文唱和。這次活動既是明清以來“馮小青熱”的余續,亦體現南社文人新舊兼具、藝界伶人新舊轉型的特征,更是柳亞子與馮子和深厚交情的重要見證。

馮小青留存至今的傳記中,以晚明戔戔居士和支如增所作《小青傳》最早,小青去世之年(萬歷壬子年,1612年)戔戔居士就為之寫傳,不久支如增亦作《小青傳》,二者內容較為相似,共同確定了小青故事的基本框架。小青故事在明清流傳甚廣,馮夢龍《情史類略》、張潮《虞初新志》、古吳靚芬女史賈茗《女聊齋志異》、張岱《西湖夢尋》等書都有收錄。

才華卓絕、幽閨自憐、命如一葉,小青之生命故事不可謂不悲情!若要進一步理解這個故事的內涵,還需要將之置于晚明情文化的語境之中。高彥頤用晚明“情迷”現象分析杜麗娘與馮小青事。閱讀《牡丹亭》,并舉行與之相關的各種儀式,是當時社會的流行風尚,因為情的超自然本性使許多女性相信,夢和虛構的人物與情節成了“真實”生活的一部分。馮小青亦是以夢和虛構為真之癡人,她非常喜歡《牡丹亭》,曾作詩言:“冷雨幽窗不可聽,挑燈閑看《牡丹亭》。人間亦有癡于我,豈獨傷心是小青。”病重之時,小青延請畫師為自己描摹真容,便是效仿杜麗娘之舉。

但是,也有觀點認為,正是因為晚明情文化的盛行,令好玩之徒憑空杜撰了小青其人其事,并使世人信之。錢謙益就認為馮小青不存在:“又有所謂小青者,本無其人,邑子譚生造傳及詩,與朋儕為戲曰:‘小青者,離情字正書心旁似小字也。或言姓鐘,合之成鐘情字也。’其傳及詩俱不佳,流傳日廣,演為傳奇,至有以孤山訪小青墓為詩題者。俗語不實,流為丹青,良可為噴飯也。”

明清時期,圍繞馮小青真實或虛構的爭論聲從未斷絕,恰恰說明其事之流行,甚至可稱之為“馮小青熱”。此期涌現眾多傳記、戲曲、彈詞、詩詞等作品演繹馮小青生平故事,較著名的有雜劇《春波影》、傳奇《療妒羹》《風流院》等。有趣的是,共情杜麗娘的多為女性,而嘆息馮小青的多為男性文人。徐湘霖指出,自屈原開啟“香草美人”的文學創作范式,后世文人常喜歡進行女性化的自我比喻,明清時期,文人常借小青事抒發其懷才不遇、品行高潔。

如錢謙益所言,到西湖邊訪小青墓也是“馮小青熱”的體現。馮小青是否真的存在,是否真葬于孤山,大概已經成為歷史之謎了,但是對小青墓的拜謁一直非常盛行。清代康熙年間《湖壖雜記》載:“游人至孤山者,必問小青,問小青者,必及蘇小。孰知二美之墓,俱在子虛烏有之間……引人入勝,正在縹緲之際,子于二美,亦當作如是觀,必欲求之何也?”馮小青生前,飄零孤寂,她引蘇小小為知己,有詩:“西陵芳草騎粼粼,內信傳來喚踏青。杯酒自澆蘇小墓,可知妾是意中人。”馮小青逝后,和蘇小小一起,以若有若無的縹緲之姿吸引文人墨客前來尋訪憑吊,賦予西湖湖光山色任憑世人想象的才女薄命氣質。

清代道光年間,杭人陳文述組織修馮小青墓,編《蘭因集》記之,為當時一大文化盛事。陳文述不獨重修小青墓,還有小青墓附近的宋代菊香墓、葛嶺智果寺西楊云友墓。《蘭因集》上卷輯三人生平事跡,下卷收詩詞作品123首,以詠小青者最多。李瀾瀾指出,與以往不同的是,才女成為此次活動的更主要參與者,包括陳文述妾室管筠,兒媳汪端,女兒陳華娵、陳麗娵,汪端姨母梁德繩,陳文述碧城仙館女弟子等。管筠為馮小青深嘆:“筠嘗讀其貽楊夫人書及《焚馀草》,遠笛孤燈,境何慘也,零膏冷翠,語何悲也,玉煙花蝶,觀何達也,絮果蘭因,志何決也……平心論之,殆千古第一貞姬烈女歟”。同為妾室,她自認是馮小青轉世,作詩“夢里雙蓮因果在,生前生后費沈吟”,并注“家慈夢大士攜青衣垂髫女子持雙頭蓮花而生余,說者以小青后身解之”。

后世嘆憐馮小青者,不僅有文人和才女,也包括伶人。因清乾隆時期禁止女性從事戲曲演出,女藝人禁絕于舞臺,舞臺上女性角色皆由男旦扮演,男旦藝術漸臻佳境。據《長安看花記》記載,道光年間有一位男旦錢眉仙,姿容天然、幽閑典雅,但郁郁不得志,每次讀到馮小青詩句“瘦影自臨春水照,卿須憐我我憐卿”“人間亦有癡于我,豈獨傷心是小青”之時,“清淚如鉛水,往往以之洗面矣”。

窮則生變。自道光年間鴉片戰爭、第二次鴉片戰爭爆發,中國漸遭“三千年未有之變局”,逐步實踐從器物到制度再到思想各層面、從知識界到女界到梨園界等等各方的變革。清末民初,上海戲劇界掀起編演新戲、改良民智的風潮,馮子和(號春航)是上海戲劇改革的一名健將,他以銳意進取之精神、風姿卓絕之舞臺形象吸引了柳亞子的眼光,而《馮小青》正是他編演的眾多新戲之一。

馮子和出生于1888年,其父是著名伶人馮三喜,他自幼隨父習藝,12歲入上海夏家科班,師從夏月珊,未久出演于丹桂茶園,一舉成名。馮子和先工青衣,后學花旦,京昆梆子,無一不能。1904年,陳去病、汪笑儂等人在上海創辦《二十世紀大舞臺》,“以改革惡俗,開通民智,提倡民族主義,喚起國家思想為唯一之目的”,拉開了近代上海戲劇改革的帷幕。1908年,夏月珊三兄弟、潘月樵等人在南市創辦“新舞臺”,為中國近代第一座歐式新劇場。馮子和積極投身戲劇改革,他嘗試在新編戲中念唱英文,并開創用西洋樂隊為京劇伴奏的先河。他排演眾多新戲,包括《潘烈士投海》《薄命漢》《新茶花》(改編自茶花女)、《黑奴吁天錄》(改編自(湯姆叔叔的小屋))、《血淚碑》等時裝新戲,《馮小青》《孟姜女》《杜十娘》《紅菱艷》等古裝戲。

柳亞子曾為為《二十世紀大舞臺》撰寫《發刊詞》,有言:“他日民智大開、河山還我,建獨立之閣、撞自由之鐘,以演光復舊物、推倒虜朝之壯劇、快劇,則中國萬歲、《二十世紀大舞臺》萬歲。”

在上海如火如荼的戲劇改革活動中,柳亞子接觸到了馮子和的演出。1905年到1906年之間,柳亞子開始進劇場觀看馮子和演戲。1909年,柳亞子、陳去病等在蘇州主持創建文學革命社團南社,并舉行首次雅集,恰逢馮子和在蘇州演出,柳亞子常去觀看。1911年開始,柳亞子一度居于滬上,對馮子和之演出愈加癡迷,時常撰文頌之。后因他在《民生日報》“上天下地”欄接連發表文章稱贊馮子和,龐檗子作詩云:“獨有吳江柳亞子,上天下地說春航。”柳亞子癡迷馮子和既意在實踐戲劇改革開啟民智的主張,也不乏傳統文人才子風流的原因。這一點在“馮賈之爭”中亦能生動體現出來。

1912年9月,梆子演員賈璧云從北京到上海演出。賈工花旦,扮相亮麗,擅演冶艷的角色,“自客歲賈璧云來滬,一般人士,遂移其目光于賈,而馮于之觀念,因以淡薄”。馮子和追捧者對此深感不滿,捧馮和捧賈之雙方相互攻訐,被戲稱為“馮黨”與“賈黨”。因“賈黨”為賈璧云出版《璧云集》,1913年,柳亞子亦籌劃為馮子和出版《春航集》。此時,柳亞子第一次拜訪了馮子和,兩人一見如故,馮子和贈以小影,柳亞子以詩記之:“相思十載從何說,今日居然一遇君。說劍吹簫余感慨,寒蘭紉蕙惜芳芬。懸知滄海難為水,只恐身心或化云。一幅秋山勞汝贈,江湖歸去定香薰。”不久后,他介紹馮子和加入了南社。

1913年,馮子和編演了《馮小青》一劇。馮子和擅演悲劇,于傷情悲慘處描摹入微、引人淚下,馮小青生命故事悲意十足,大概是馮子和選此題材的重要原因。除此之外,排演《馮小青》與當時的戲劇改革風潮亦有一定關系。戲劇改革以開啟民智、塑造新國民為號召,女性成為被“喚醒”、重塑的重要對象。在近代民族國家改革話語中,傳統家庭制度中的不平等關系,如一夫一妻多妾制,是壓迫女性的罪惡淵藪,置女性于悲慘的人生境遇之中。因此,戲劇有責任呈現女性生活的痛苦狀態,進而使觀者萌生改變它的想法和愿望。《馮小青》即將上演時,《申報》廣告便將之定位為“醒世哀劇”。至此,馮小青事不僅是才女薄命故事,而且是傳統家庭制度戕害女性生命的悲劇。頭二本、三四本《馮小青》分別于1913年11月24日、25日首演于上海中和共舞臺,從廣告語可知其大致情節。

馮小青為千古第一傷心女子,至今西湖小青墓憑吊者猶唏噓不置。本舞臺藝員馮子和善演哀劇,膾炙人口,今煩特排是戲,馮子和串小青,趙君玉串馮生,可謂珠聯璧合。佐以迎娶時之婚儀、送葬時之殯儀,以及元夜燈景、孤山幽景,令觀者目光炫耀,幾疑此身不在劇場。而馮小青別夫、感疾、描容、絕命各場,能令觀者潸然泣下。馮大娘因妬生嗔,以及計害、阻喪等場能令觀者怒悍婦無情,發為之指。殿以馮生哭奠一場,頗足喚醒世界懦夫,凡家有悍妻者,不可娶妾。為末俗痛下針砭,于家庭教育上殊有關系。

柳亞子亦自知追捧馮子和是“歌舞還留輕薄名”,但他并不刻意收斂,他的行徑在當時的南社文人中具有一定代表性,這一方面固然是傳統文人風流放逸之余韻,另一方面與當時政局有關。袁世凱上臺之后,局勢漸壞,“‘二次革命’之后,南社社友之伏處滬上者,大都無聊,乃以聽歌捧角自遣”。1915年5月9日,袁世凱和日本簽訂“二十一條”,恰逢南社在上海舉行雅集,5月10日,柳亞子便和幾位朋友到了杭州。此時,馮子和正在杭州演出。1915年4月4日開始,馮子和在杭州西湖新舞臺登臺,一直演到6月,劇目包括《血淚碑》《花田錯》《游龍戲鳳》《孟姜女》《杜十娘》《賣油郎》《恨海》《新茶花》《翠屏山》《雙蝴蝶》等,亦多次演出了《馮小青》。這對柳亞子來講,應是于萬千愁悶中得一絲慰藉了,“恰值馮春航在湖濱演劇……流連了二十多天”。他之所以在杭待那么久,就是為了等著看馮子和的《血淚碑》和《馮小青》。

5月11日,柳亞子“在西泠印社舉行過南社杭州臨時雅集,又在孤山馮小青墓畔為春航勒碑紀念,勝概豪情,自命不可一世,實在是黃連樹下彈琴,苦中作樂吧了”。李叔同當時任教于省立第一師范學校,他作為南社成員亦參加了活動,林子青《弘一法師年譜》記,李叔同“手書柳亞子‘明女士廣陵馮小青墓’題記及同游諸子題名”,“分書兩碑,原立于孤山放鶴亭下馮小青墓側。字作北魏筆法”。“明女士廣陵馮小青墓”題記一碑便是本文所談的柳亞子祭馮小青墓題碑,同游諸子題名一碑上刻:“是日同游者:林秋葉、王漱巖、沈半峰、程弢堂、陳慮尊、陳越流、李息翁、朱屏子、丁白丁、丁不識、丁展藩、周佚生、費龍丁、陳稚蘭、高吹萬、姚石子、林憩南、樓辛壺、陸鄂不、龍小云等”,今已不存。

此次活動可以視作明清以來“馮小青熱”的余續,南社文人創作了許多詩文,收錄于《三子游草》中。正如李瀾瀾所言,南社文人身屬進步民主文學團體,已不再具有傳統文人自比馮小青的自憐感,但他們轉而紛紛將小青與馮子和相提并論,甚至視他們為彼此的前后身。“紅氍毺上見真真,阿堵妙傳神。撲朔迷離帶些瓜葛,應恐是前身。今朝獨訪埋香處,杯酒奠芳魂。記得當時自澆蘇小,一樣意中人。”各詩詞中“再來身”“同是可憐人”“今古一雙人”的表達屢見不鮮。南社文人在現實中未必以傳統文人“品鑒優伶”的心態觀馮子和,但其舊詩詞創作中仍能見傳統文人品鑒優伶的影子。

然而,馮子和本人對馮小青并無認同感,其詩“小青遺跡盡徘徊,若夢浮生劇可哀。千古湖山一荒冢,曾移明月二分來”,盡是觀者語氣。南社文人已不是傳統文人,馮子和更加不是傳統伶人,他是戲劇改革的健將,《馮小青》是他實踐其戲劇改革主張的“醒世哀劇”,他自不會像錢眉仙那樣對小青惺惺相惜了。1915年6月22日,石匠將以上就是圍繞柳亞子祭馮小青墓題碑發生的相關事件始末。

關于跟馮子和之間的戲緣,柳亞子回憶:“一九一三年,我忽然醉心于新劇運動,和馮春航、陸子美交際,出版了《春航集》和《子美集》。但不到幾年,子美夭折,春航脫離劇界,我對于戲劇的關系,也就此終止。”柳亞子所追捧者,另有一名新劇演員陸子美。1915年4月,陸子美在滬病逝,年僅23歲。而馮子和隨著年齡增長,體態發福、嗓音喑啞,號召力不復當年,于1925年告別了舞臺。馮子和的離去,使柳亞子斷絕了與戲劇的聯系。

離開舞臺未久,馮子和定居青島,在膠濟鐵路局的一個小站當司員,發放員工用煤。1934年,柳亞子北游,與馮子和異鄉相會,有詩記之:“十年一別老馮唐,萬感燈前郁莽蒼。我亦薜蘿愁儉歲,黃金無分贈兒郎。”“檀板歌場舊夢殘,簿書叢脞鬢毛斑。玉顏已老金丸盡,那不低徊念故山。”馮子和生活窘迫,柳亞子為自己無力資助他而深感愧疚,舊時歌舞歲月,真是恍如夢中了。此次相聚,非常有可能是兩人生命中的最后一次相見。

1937年抗日戰爭爆發前后,馮子和返回上海,通過給黃金大戲院當編劇和在戲劇學校教戲為生。1939年1月20日,馮子和應黃金大戲院之請,以五旬之年登臺,四天里表演了三出劇目,分別是《花田錯》《馮小青》《紅菱艷》。因戰時上海物價飛漲,馮子和生活愈見窮困,患上神經衰弱癥,纏綿病榻數月,于1942年4月9日病逝。他身后蕭條,由友人周信芳等為之殯殮。此時,柳亞子正輾轉在抗戰逃亡的路途中。

關于馮小青墓,林子青回憶“一九四四年六月十二日,余游西湖,登陸憑吊,曾為錄存。后聞該墓已被拆去,碑亦無存”]。因為20世紀五六十年代西湖的兩次拆墓行動,馮小青墓于1964年12月最終被拆除。現柳亞子祭馮小青墓題碑根據丁云川先生捐獻給杭州西湖博物館的拓片重刻,為往昔片刻歲月留下景點之紀念。另,現復原石碑時間落款為“民國四年夏”,1915年收錄于《三子游草》的同一石碑拓本時間落款為“民國四年夏五”,現石碑少了“五”字。另外一塊同游諸子題名碑,望有朝一日亦能尋見其拓本,令今人再見當日余韻于一二。(摘自澎湃新聞黃蓓蓓)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|