福建的民居,可謂群星璀璨,3000多座有著數百年歷史的土樓,遍布各地的古老村落,閩南大厝、海岸古堡、三坊七巷、蚵殼厝,或大氣磅礴,或溫婉典雅,成就了獨具特色的福建民居文化。

福建土樓

成為世界文化遺產的“福建土樓”,由福建省永定、南靖、華安三地的“六群四樓”共46座土樓組成,即永定區初溪土樓群、洪坑土樓群、高北土樓群及衍香樓、振福樓,南靖縣田螺坑土樓群、河坑土樓群及懷遠樓、和貴樓,華安縣大地土樓群。

福建土樓的建造,遵循了“天人合一”的東方哲學理念,就地取材,選址或依山就勢、或沿循溪流,建筑風格古樸粗獷,形式優美奇特,尺度適當,功能齊全實用,與青山、綠水、田園風光相得益彰,組成了適宜的人居環境,以及人與自然和諧統一的景觀。

▲王福平/攝

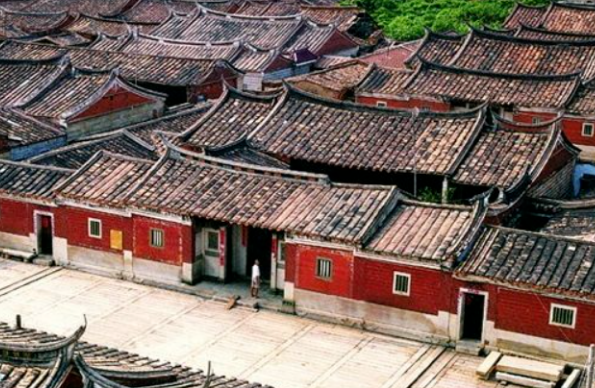

泉州蔡氏古民居

在南安市官橋鎮漳里村漳州寮自然村,有這樣的一群古民居建筑。它與永定土樓共稱為“福建的兩朵民居奇葩”。它就是——蔡氏古民居。

該民居主要由蔡啟昌及其子蔡資深興建。從清咸豐五年(1855年)起,蔡資深和父親在官橋漳州寮開墾田園、果林,他們規劃興建大厝,鑿石聲聲建廣廈,至清宣統三年(1911年),歷經五十多年的打磨,蔡氏古民居建筑群全部完工,一座座自帶閩南氣息的紅磚厝,赫然呈現。

古民居以其宏大的規模、嚴整的布局、精美的雕飾、豐富的內涵,從而被譽為一座地地道道的清朝閩南建筑博物館。

福州三坊七巷

三坊七巷起于晉,成于唐五代,至明清鼎盛。現其為國內現存規模最大、保護最完整的歷史文化街區,是“中國城市里坊制度活化石”和“中國明清建筑博物館”。

白墻黛瓦、曲線山墻、飛檐翹角,是福州古厝特色獨顯的形式與美感,也是閩派建筑的標志性元素。一處處古厝勾勒出千年閩都的人文肌理,也延續著這座古城的文脈精髓。

從空中俯瞰三坊七巷,它的建筑格局宛若十字對稱的中國象棋棋盤。這里一直是閩都名人的聚居地。大家耳熟能詳的林則徐、沈葆楨、嚴復、陳寶琛、林旭、林紓、林覺民、冰心等大量影響中國近現代歷史進程的重要名人都曾在這里安居樂業。

平潭石頭厝

于是,平潭人憑借著勤勞智慧就地取材,利用島上豐富的花崗巖、火山巖作為建筑材料,建造了一座座奇特的石頭厝。

平潭的“厝”,不論是墻面、屋頂還是門框等,大部分都是用石頭搭建而成。不僅如此,屋外的圍墻、豬圈、水井、道路等配套設施,也都是石頭筑成,宛若一座神秘的“石頭城”。

平潭石頭厝是福建傳統民居建筑的典型代表,是平潭島地域文化和歷史的縮影。

邵武和平古鎮

福建南平邵武和平古鎮是一座歷史悠久、充滿神秘、文化底蘊深厚的古城堡,建置始于唐朝,距今有1400多年歷史。歷史上出過2名宰相、6名尚書、137名進士,素有“中國進士之鄉”之稱,是我國保留最好、最具特色的古民居建筑群之一,被譽為“全國罕見的城堡式大村鎮”。

幽幽古巷,幾多溫柔。古鎮中穿插著幾條幽幽小巷,串起了近200棟歷史悠久的古建筑。

這條被專家學者譽為“福建第一街”的和平古街,全長600余米,寬4—5米,整條街形宛如一條騰飛的“青龍”,東西兩隅各有一口古井恰似龍的一對雙眼,中間青石板為“龍脊”,兩邊鵝卵石為“龍鱗”,街兩邊縱橫交錯的巷子為“龍爪”,因此又稱為“龍街”。

三明安貞堡

安貞堡位于三明永安市槐南鄉洋頭村,是福建省內現存最完好的古代夯石建筑之一。

整座安貞堡呈方形,面積達6000多平方米。堡內建筑錯落有致,飛檐翹脊層層疊疊,墻體雄偉堅固,外圍走廊上密布90個瞭望窗和180個射擊孔。

安貞樓是福建土堡的典范,福建土堡規模宏大,造型奇特,結構精巧,裝飾精美,是福建傳統民居文化中重要的組成部分,比福建土樓建造時間更早,是福建、江西、廣東等地防御性鄉土建筑的鼻祖。

安貞堡也因此被建筑專家們稱為“國之瑰寶”“土堡之父”,2001年6月成為第五批全國重點文物保護單位。

泉州崇武古城

在海濱小城惠安縣崇武鎮,藏著一座巍峨雄渾的石筑古城——崇武古城。古城依山海之勢而建,攻守兼備,古城墻、窩鋪、月城、城門樓、煙墩、中軍臺、演武場以及古城內獨具特色的道路系統,是迄今我國現存最完整的一座明代丁字形石筑古城。

作為明代我國東南沿海具有軍事防御功能群體村鎮的典型實例,崇武城墻以及古城內部防御體系形成的“崇武所城”,構成了獨特的歷史人文環境。富有地方特色的古代城防工程,以其氣勢雄偉、保存完整的格局,為我們了解明代東南沿海海防文化內涵提供了豐富的信息,也是我國軍事建筑學研究的一份珍貴遺產。

漳州埭美古村

埭美古村位于漳州市龍海市,離廈門市區只有一道港灣的距離。是龍海市現存最大、保存最完整的古民居建筑群,完整保留了明朝時期的燕尾屋脊,素有“閩南第一村”的美譽,并分別被評定為國家級第六批中國歷史文化名村和第三批中國傳統村落。

漫步古村,也許你會發現好像每棟建筑都是一樣的。是的,閩南民居的房間結構大多是兩落、三落或五落,要么就是三間起或五間起。然后,再配上門廳、正廳、天井和廊道。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|