在當代家庭中的小孩都知道,自己的“姓”與“名”不同,不是想怎么叫就怎么叫,更不能因為不喜歡就舍棄。

大家的“姓”要么跟母親一樣,要么就跟父親一樣,有些家中如果是兩個小孩,父母雙方還會約定一個隨母姓,一個隨父姓,這在當代都是很平常的事情。

但是封建階級統治的古代卻并不是這樣,每一個人自出生以來的姓都是隨父姓,若是有人隨母姓,那么這個人必定會遭到背后的指指點點,疑心此人家中必定遭遇了什么不能為外人知道的恥辱之事。

中國古代隨父姓的傳統由來已久,這其中當然有封建思想的作祟,但是這也不是主要的原因。

究其根本,隨父姓這一根深蒂固的思想,是受到了上古時期的影響,再加上諸多原因導致隨父姓變成了社會上的明文規定,以至于后來的人覺得隨父姓便是天經地義的事情。

1、上古時期的姓氏由來

首先大家會有一個疑問,姓氏是怎么來的,也就是上古原始社會時期人們想到要用一個符號來作為彼此之間的區分,但是這個符號是怎么產生的呢?

先秦以前,姓與氏是分開使用的,代表了不同的含義,并且姓是先存在的,后來隨著社會發展才出現了氏。原始社會時期的人們還處在自然探索的初期,很多東西都不懂,神奇的大自然在他們眼中存在著未知的恐懼。

同時他們依靠自然生存,從自然萬物中獲得吃穿用度的資源,便也對自然萬物充滿無限崇拜。他們以自然中的動植物形象作為部落的保護神,動植物的形象就是部落的圖騰標志,如豬、馬、牛、羊和桑、麻、粟、谷,它們又漸漸演變成了姓的文字形象。

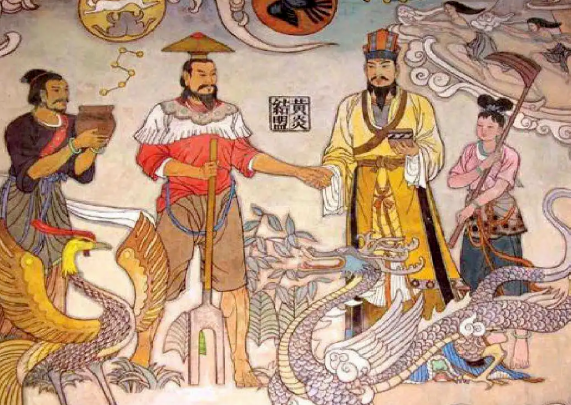

中國后世的學者對姓與圖騰之間的關系進行了大量的研究,也為這一觀點提供了很多的證據,比如鳳姓是鳳凰的圖騰形象變化過來的,董姓是龍的圖騰形象演變過來的,還有姜姓是羊的圖騰形象,諸如此類,還有很多其它的姓也是如此。

隨著生育繁衍,人口增多,已有的部落逐漸壯大,開始分化成小部落,小部落又會繼續劃分,還有部落里的其中一部分為了生存搬到別的地方形成一個新的部落。

部落群體變多以后,為了區分這些部落,各個小部落便會為自己的這個小團隊取一個代號,這個代號的含義就是“氏”。

甲骨文產生以后,地方也有了名字。

所以這些分化部落的“氏”就會直接套用他們居住的地名或者出生的地名,再到后來,先秦之前的周朝和春秋時期,諸侯分封,“氏”則會用他們的國名或者官職。

與姓不同的是,氏不僅僅是血緣關系的象征,還是身份地位的象征,平民是沒有氏的,平民在當時因為身份低微被視為賤民,對他們直接以職業統稱,并不用單獨區分。

這個時候大家的姓也比較穩定,世代相傳,基本不會發生改變,但是氏就會隨著一個人官職或者封地變遷而變化。所以一個人的子孫后代不一定跟他是同一個氏,父子兩代人的氏都可能會有不同。

2、上古時期的隨父姓基礎

上古時期,姓是母系氏族社會的產物,從“女”字旁,代表女人生育出來的子女。

這種規定表示的是女性組成的親族,不同姓的親族代表了不同的血緣,這樣也好區別男女雙方是否能夠通婚,而親族的姓也是選用了女字旁,例如“姬姓”和“嬴姓”。

母系氏族社會中,女人主要負責采集和狩獵,家務生產也由她們承擔,再加上當時的社會人口非常少,生育資源掌握在女性的手中,所以她們在部落中占據重要的地位,部落族長也一般都是年長的女性擔任。

氏則與姓相反,它是父系氏族的產物,是姓的分支。

上古八大姓都是女字旁,姓之下的分支有上百個之多。在母系氏族社會中是一妻多夫,孩子生下來只能知道他的母親是誰,當時也沒有基因檢測技術,很難判斷他的父親是誰,所以從母姓是一個人的身份根據。

不然的話,時間久了,一個人既不知道自己父親是誰,也不知道自己的母親是誰,更不會知道自己兄弟姊妹了,那么以家庭關系建立起來的種族部落也很難維系,單獨的個人在原始社會是很難生存下去的。但是漸漸地,男性在掠奪生存資源的優勢上超過女性,男性部落首領也越來越多,所代表的“氏”也就越來越多。

一夫一妻開始出現,孩子的父親與母親都能明確知曉,這樣的情況也為父子同姓、隨父姓打下了基礎。一直到傳說中的上古五帝之一的黃帝繼位,整個中原大地都由其統治,母系氏族社會退出了歷史的舞臺,父系氏族則正式取代了其地位。

他的25個兒子中有14個兒子建立了自己部落分族,被賜予了12個不同的姓,由此分化開更多的姓。之所以是14個人有12個姓,是因為其中有兩個兒子和黃帝是一樣的“姬姓”,正是黃帝開了這樣一個頭,父子同姓、隨父姓也就流傳開來。

需要注意的是,此時的隨父姓,是隨的父系的“氏”,并不是真正的姓。

秦始皇統一六國結束天下分裂局勢的時候,除了制度、文字、度量衡等建立了統一的規定以外,一直具有分別含義的“姓·”與“氏”統一成了姓氏,與我們現在所熟知的姓氏也才成為一個意思。

3、封建時代的隨父姓發展

諸侯分封以后,姓氏分化出了更多個,這些姓氏代代相傳,一直到了今天。

所以我們中國的姓都是炎黃二帝的后人姓氏分化出來的,這也就是我們為什么會被稱為炎黃子孫的原因。時至今日,“炎黃子孫”仍然代表著中華大地上每個人的國家認同感,代表我們都擁有一個共同的祖先,身上流著同樣的血液,應該團結一致相親相愛,不分彼此。

黃帝之后,父系社會發展漸漸穩定,男性完全掌握了社會資源,為了保證他們能把資源傳給自己的親生子,隨父姓便是他們想到的最好的方法。

同時,隨父姓又給予了親生孩子“效忠于我們家族”的責任義務,由此完成了權力與義務的綁定。尤其是周朝以后建立了世襲制和分封制以后,隨父姓更是成為了一種傳承保證。所以說,隨父姓的內在也包含了技術落后的時代下男性對于家族傳承的不確定性,隨父姓給予了他們安全感。

再到秦始皇時期,封建社會逐漸形成,姓氏已經合二為一不分男女,便因此固定了下來,同時封建私有制也隨之而來,財產的私有更加具有排他性。

為了父輩的家族基業代代相傳于子孫,更為了永葆家族榮光,以父系的姓氏傳遞給后世子孫就成了社會共識。隨父姓在子女兩邊都具有極強的穩定性,并不會因為女性地位地下,要出嫁到別家而減弱,盡管古代要求女子要在家從父,出嫁從夫,但是女子仍然可以既用夫姓稱呼自己,也能用父姓稱呼自己,出嫁并不會剝奪女子的父姓。

4、古代社會的其它因素

在男性主導的古代社會,因為隨父姓而延續了清晰的血統脈絡,古人也十分重視姓氏。

同姓的家族基本會選擇聚集在一起居住,像百年世家這種家族更是會居住在一個特別大的宅子里,而底層平民則往往會與同一個祖先的人聚居成一個村子,類似于劉家村、李家村。

古代的人對鬼神之說都比較信奉,做任何事都希望能得到祖先的保佑,例如家中有人考取功名做官,大家會說這是祖宗顯靈了,同時,每個人都會擔心死了變成鬼魂,沒人給自己燒紙錢,并且一直供奉香火,那自己就會變成可憐的“窮鬼”,在另一個世界過得很慘。

基于這種迷信的想法,古人對世代的綿延更加重視,這也是為什么發展到后來,香火傳承變成家族執念的原因。在父系社會中,隨父姓除了追求世代的綿延性以外,還非常強調世代之間的代際關系延續性。

大家因為同宗同源而居住在一起,彼此的關系變得更加緊密,在面對天災還是人禍的時候,不管已經歷經了幾代發展,會更容易凝聚起人心和力量來對抗困難。在男性主導的古代社會,這樣有利于建立穩定的社會結構。

另外,隨父姓建立起來的宗族在當時的封建社會更加有利于統治,同姓宗親因為姓氏血緣被綁定在一起。遇到戰事來臨,保家衛國的信念會非常具有影響力,一個人就能代表滿門榮耀,滿門忠烈則是世世代代的家族榮光了,將士們更會為家族利益而奮斗拼搏。

反之,如果一個人做出謀逆反叛的事情,就會累及家人,嚴重的還會株連九族,所以各個宗族都有嚴格的族規來約束族人,防止他們犯錯拖累整個家族。

而隨父姓的家族沒有建立起來,幾代以后血緣關系失去聯系,人際交往變得淡薄,一個人沒有背負整個家族,他對后代也沒有明確的概念,那么在落后的古代也就失去了盼頭和牽掛,做事容易無所顧忌,想干什么就干什么,說不定什么時候就爆發了社會動亂。

同時,他們對積累財富和文明延續也沒有意識,只想到死了以后又什么都帶不走,財富不需要太多,文化創造也是自己夠用就行了,整個社會生產力和文明進程都缺乏前進的動力,便也很難積累出燦爛的中華文明。

隨父姓基于中國古代的社會情況有多種因素,有利于當時的社會發展,但也在一定程度上加重了男尊女卑的封建思想。

從姓氏的發展演變來看,社會不是永遠不變的,時代一直都在進步。

到了如今的現代社會,女性地位得到提升,并且隨著生產技術的提高,男女雙方都有機會從事社會生產,為社會勞動力做貢獻,家庭之中男女平等。

雖然隨父姓依舊是主流,但已經有越來越多的家庭不再執著于隨父姓,而是兩者都可以。

有時候還會看父母雙方誰的姓更加好聽,更加特別,希望為自己的寶貝孩子取一個人與眾不同的名字,表示對子女深沉的的愛意。現在的法律對子女對隨父姓還是隨母姓給予了充分的自由,所以每個人到底是隨父姓還是隨母姓都是各自家庭的自由選擇,與外人沒有什么關系,所以也就不必過分糾結了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|