我國古代民居,大多灰白色為主,嚴(yán)格按照建筑等級制度建造,但在閩南地區(qū),有一種民居建筑,紅磚仿皇宮式建造的建筑,遠(yuǎn)看十分亮眼又溫暖。

“古厝”在福建方言中是古民居、老建筑的特色稱謂。古厝就是指古老的房屋,其主要仿“皇宮式”的建筑風(fēng)格建造的。該類建筑源始于唐昭宗光化年間,是福州、閩南地區(qū)極具特色的傳統(tǒng)民居。古厝群以泉州地區(qū)的南安、晉江的古厝最為出名。

本文介紹兩處位于泉州南安市的著名古厝。

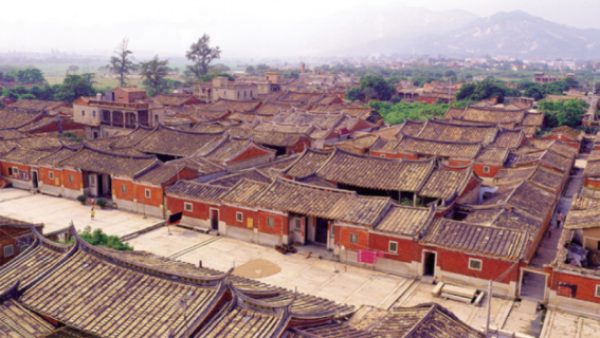

蔡氏古居民建筑群體

蔡氏古民居,位于福建省泉州市南安官橋鎮(zhèn)漳里村,蔡氏古民居建筑群主要由蔡啟昌及其子蔡資深于清同治年間(1862)至宣統(tǒng)三年(1911)興建,歷時(shí)46年建成,占地面積3萬多平方米。蔡氏古民居建筑群被譽(yù)為“閩南建筑大觀園”,是閩南皇宮起大厝的典范。

蔡氏古居民建筑群體(圖源南安文博官網(wǎng),僅用于學(xué)習(xí)交流)

蔡氏古民居建筑群坐北朝南,均為二進(jìn)或三進(jìn),有護(hù)厝或東西廂房,主體建筑為硬山及卷棚式屋頂,上鋪紅瓦及筒瓦,燕尾形屋脊,穿斗式木構(gòu)架,雕梁畫棟。各大厝既是獨(dú)立門戶,又用花崗巖石條鋪筑成石路相互連接在一塊,既可以成為道行走,也可以作為豐收曬谷場或者休息納涼地方。

蔡氏古居民建筑群現(xiàn)存古民居18座、祖祠1座(新建)、書房1座、當(dāng)鋪1座,損毀宗祠1座,民居1座,共計(jì)23座,大小房間400多間,建筑面積約1.5萬平方米。民居的基本建造順序是由東部向西部而建,而東部則由北向南而建。建筑作用集宗祠、居住、教育為一體的民居。

其中有醉經(jīng)堂、德棣厝、世雙厝、世祐厝、攸楫厝、啟昌厝、彩樓厝、德梯厝、德典別館、蔡淺厝、德典厝、蔡淺別館、世用厝、孝友第、世子厝、世切厝、祖厝東護(hù)厝、德昆厝、壽星厝、德恩厝等建筑。

東部共建有大厝10座,由三排三列九座加其東部一座而組成,這10座大厝排列整齊,厝厝相連,各大厝之間平行排列,縱向進(jìn)深按南北中軸線排列,中軸線貫穿縱向三座大厝,縱向大厝山墻之間留有2米寬的通道作人行、防火、排水之用,其南北貫穿。大厝前后之間由10米左右的石埕相連,干凈并整齊劃一。東部建筑群北面中間的“攸楫厝”及中部的“啟昌厝”均建于清同治六年(1867年),為整個(gè)建筑群最早的建筑。地處最東端的“醉經(jīng)堂”,是群體中最小和最晚建造的,完成于清宣統(tǒng)三年(1911年),建筑小而布局完整,后有灶間庫房,中有掛落敞廳,前為花圃,大門兩側(cè)分別額書“吟風(fēng)”、“弄月”,為昔時(shí)主人聚宴消閑之處,后為學(xué)堂。

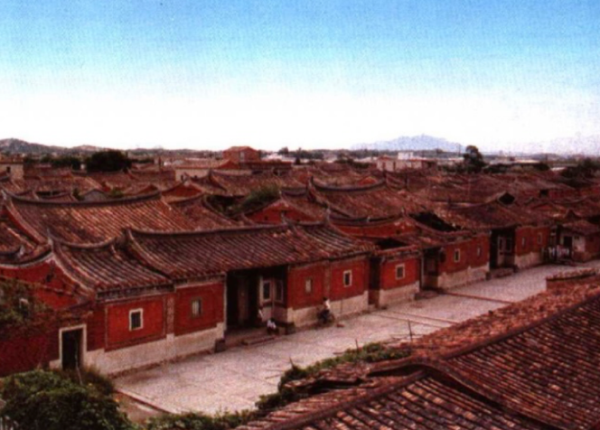

蔡氏古民居(圖源《南安名勝》一書,僅用于學(xué)習(xí)交流)

西部共建有大厝13座,其布局因建造年代由東向西依次而建,而且東部和西部之間設(shè)有院墻和院門。建筑群的西部基本分為兩大塊,即南塊和北塊。南塊主要順沿東部的石埕大道向西延伸,并在其石埕兩側(cè)建造二列大厝共6座,使石埕大道形成整個(gè)建筑群體的東西軸線,整個(gè)大厝給人以無比開闊宏偉的視覺沖擊力。南塊沿石埕大道南側(cè)建有“蔡淺厝”和“蔡淺別館”,其東西兩側(cè)各設(shè)院門,相對獨(dú)立構(gòu)成一個(gè)整體。“蔡淺厝”建于清光緒二十九年(1903年),為蔡資深晚年自用。整座建筑占地1250平方米,庭南石埕前有倒屋一列,俗稱“回巷”,為傭仆所居,中間為一寬大石埕,庭北正屋兩進(jìn),并東面護(hù)厝,大門居中,額書“莆陽世胄”,其建筑規(guī)模不大,但軸線完全對稱,等級分明。“蔡淺厝”裝飾十分精美,并在其屋脊裝有“龍穩(wěn)”,以表示蔡資深被誥封為“資政大夫”的官品。西部北塊的建筑群,基本分為東和西兩部分,西部建有蔡氏宗祠和古民居建筑群中最大的一座大厝“孝友第”,兩座大厝大門均朝西。東部建有大厝5座,均為其管家、經(jīng)理所建或買地資助堂親而建,建筑風(fēng)格相近,規(guī)模和裝飾都比蔡資深家族所居稍遜一籌。

南安中憲弟

南安中憲第,又稱“九十九間”,位于福建省泉州市南安市石井鎮(zhèn)延平東路12號。南安石井鄭運(yùn)錦往臺灣經(jīng)商致富后,于清雍正六年(1728年)開始興建,歷經(jīng)祖孫三代完工。因其子鄭汝成由貢監(jiān)生授司馬加五級誥封中憲大夫,故稱“中憲第”。

南安中憲弟(圖源南安文博官網(wǎng),僅用于學(xué)習(xí)交流)

南安中憲第坐北向南,占地面積13986平方米,總體規(guī)模較為壯觀。主體建筑由門廳、大廳、中廳、后廳和東西廂房組成。前有大塌、圍墻,兩側(cè)建護(hù)厝,并建有演武廳、書院、花園等。內(nèi)建大小用房112間,因非皇親國戚建造房子不得超過百間,故佯稱“九十九間”。

南安中憲第沿中軸線為主體建筑,三進(jìn)二落五開間。主體建筑與護(hù)厝、花園等附屬建筑構(gòu)成整體。

一進(jìn)前作“塌壽”,后作門廳,兩翼下房各2間。大門后退半間,東西側(cè)開邊門,大門額上高懸木制金字“中憲第”匾。二進(jìn)與三進(jìn)中軸線為高大的廳堂,兩翼大房各2間。每進(jìn)各有一堵磚墻相隔,中間辟石門相通,進(jìn)門石坦兩側(cè)筑櫸頭與上下落銜接并作通道。廳堂高7.2米,寬7.8米,深9.1米。穿斗式木構(gòu)架,依進(jìn)深立圓形杉木柱,下置臺灣青石柱礎(chǔ),最高柱長(含柱礎(chǔ))7.2米,直徑0.4米,由通梁貫穿各柱,柱直接承梁痹。屋面硬山式,鋪筒瓦,燕尾形屋脊,沿山墻作規(guī)帶。外墻體為下石上磚砌筑,紅磚封面,條石透窗,內(nèi)墻廳房以木板格堵。門窗都用木作,以臺灣楠木雕花并著漆。地面用0.5米見方的紅磚鋪設(shè),臨天井石吟為臺灣白石,中間有石階。主體建筑的西面、北面各有護(hù)厝一列,東面有護(hù)厝二列,每列護(hù)厝有小門通門坦,另作8個(gè)邊門與主體建筑相通。護(hù)厝之東筑有書院、演武廳、梳妝樓,以及魚池、曲橋、水榭。再往東的大花園里,壘假山三峰,挖月亮潭一泓,筑亭臺與廊,沿曲徑種植花草樹木,設(shè)圓形或方形的石椅石桌以供休息。宅第外環(huán)筑圍墻,花崗巖石墻裙,其上用紅磚砌筑,開大門一個(gè)。

紅磚古厝民居其中建筑有很多中國傳統(tǒng)圖案元素,且仿皇宮式建筑,從另一種方式,結(jié)合了傳統(tǒng)建筑。讓我們看到了傳統(tǒng)民居的發(fā)展以及和閩南文化的結(jié)合。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|