古往今來,道家以醫弘道、重人貴生的傳統歷久彌新。因為,人的生命價值至高無上,必須得到尊重和保護。俯瞰歷史長河,可以發現傳統文化中的道家文化和中醫文化縱貫千年,自古相承。

接下來,讓我們縱貫歷史長河!一文讀懂,橫跨千年的#道醫#發展史!

上古時期

《山海經·海內西經·開明東有諸巫療窫窳》中寫道:“開明東有巫彭、巫抵、巫陽、巫履、巫凡、巫相,夾窫窳之尸,皆操不死之藥以距之。皆神醫也。”因此有“古者巫彭初作醫”之說,而巫彭就是上古傳說中的神醫。

巫祝乃是道醫的遠古淵源,貫穿于道醫的歷史長河。在炎帝、黃帝尚未誕生的年代,醫和巫并未區分開來。三皇五帝之前,人們在“萬物有靈”的信仰下,開始崇拜自然之神和祖先鬼魂,將其視為諸多生命體的掌控者,能夠給予人們恩惠。

最初的巫祝就是這樣產生的,在原始部落中,當有人生了病或者需要解決一些重要的問題時,巫祝就會前來祈禱,通過某種特殊的技法來改變病人的精氣神,去除身上所沾染的邪氣,解決問題。

這種技法極具神秘性和神奇性,被認為是一種神力,從而贏得了人們的信任和敬仰。在人類歷史文化的進程中,巫祝的角色一度變得越來越重要,被視為天地之間的中介人,傳道授業解惑,影響了各個民族的宗教、文化以及人類的思想。巫祝文化一度跨越了東方至西方,呈現出多元、鮮明的特點。

三皇五帝時期

在《黃帝內經·移精變氣論》中黃帝問岐伯:“余聞古之治病,惟其移精變氣,可祝由而已。今世治病,毒藥治其內,針石治其外,或愈或不愈,何也?”

我聽說以前治病,是祝由術來重塑病人的精氣神,病就好了。那么現在治病,內治需要服藥,外治需要針石,為什么用這樣的方法,有的疾病能治好,有的卻治不好,這是為什么呢?

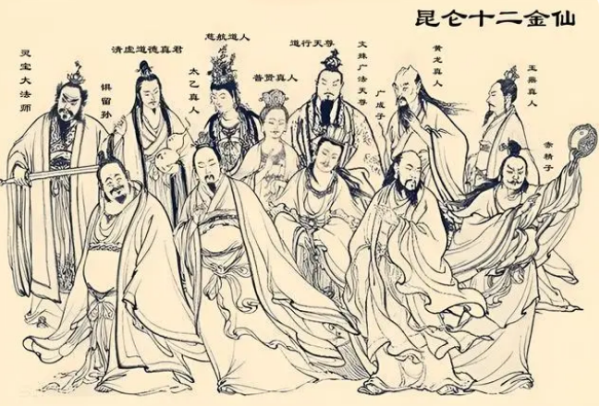

在黃帝所處的時代,現有的祝由術已經不能滿足為人治病的需求,才有了黃帝問道昆侖金仙廣成子的傳說。黃帝問道后,依廣成子仙師所教之道靜修養身,并留下了《軒轅碑記醫學祝由十三科》。后來,軒轅黃帝在一百二十歲時乘龍升天,“崆峒駕鶴游,鼎湖乘龍去。”

因此,黃帝所探究之祝由術,源自上古昆侖仙師指點;然由邏輯所推,黃帝之前何人所創祝由?巫祝之祖師,其師父又是誰?定非無因無緣,必有仙師指引。天地初開,陰陽分判,皆源于昆侖。

商周春秋戰國時期

商湯封神大戰,天地浩劫,自此后絕地天通,人神分離。凡間再無神仙,昆侖仙師在人間留下道醫秘法,傳承后世。天意歸周后,自文王、武王相繼離世后,天地再變,合久必分,周朝滅亡。

但后人若不知道法為何物?符、咒、印等法則無法調動神力。在春秋戰國時期,太上老君下凡弘道,開創了道家思想之先河。法不能無道,道為體,醫為用。

秦漢時期

巫醫之學,憑借古老秘術治愈世間難病,乃道教醫學之起源。而后,在方仙道、黃老道旗幟下,方士醫學于秦漢時期繁榮興起,承襲道家哲學思想,成為道家醫學的拓荒先驅。

據傳說,春秋戰國時期,燕齊一帶涌現出了一批方士,他們深諳神仙學說、方技、術數和騶衍陰陽五行之精髓,將其融會貫通,形成神秘玄妙的方仙道,并在世間廣為流傳。

方仙道以長生不老、成就仙道為最高追求。“方”指長生不滅之藥方,“仙”乃指得道成仙、永葆生命之精神信仰,汲取昆侖仙師傳承所得,進而涉足醫學領域。在秦漢時期,方仙道進一步發揚光大,成為道家醫學的源頭,成就傳奇之名。

方士們信仰虔誠,篤信神靈呼應,得道成仙。在其方仙道門下修習掌握醫術之法,成一時風云,被譽為“方士醫”。秦漢時期,方士醫學蓬勃發展,方士們所傳承的神仙方術更被廣泛應用于醫療領域。方士秉承神秘術數,成就諸般奇技,彰顯出異于秦漢官醫、民醫的卓絕醫術,脫穎而出。

在古代文獻中,醫術被賦予了崇高的名譽,稱為“方技”。各位醫家的傳記,更被列入“方技傳”。歷史上,人們常將醫道視同于仙道。其中,方士醫學對傳統醫學的貢獻可謂是多方面的,一方面體現在方士的修仙方術對傳統醫藥養生學的幫助,另一方面則體現在對本草學和制藥學領域的貢獻。

道教醫學肇始于漢末道教創始時期。早期的一些道派如東漢順、桓之時張道陵天師所創的五斗米道,靈帝時張角的太平道,在初創時都是將傳教與治病結合起來,采用了帶有濃厚巫醫色彩的治病方法諸如“符水咒說”、“跪拜首過”為貧民醫治疾患,并以此作為重要的傳教手段。

魏晉南北朝時期

在魏晉時期,葛洪神仙道教體系得以創建。他開創了道教基本教義的新紀元,從早期的救世學說轉變為專注于追尋“長生久視”和“度世延年”,致力于實現長生不死、羽化登仙的信仰和修煉追求。

葛洪秉承“內修金丹、外修道德”的倫理實踐要求,堅信以道醫治病是濟世利人的“上功”與“大德”,也是長生的必備條件。他更提出“欲求仙者,當先確立忠孝和順仁信之本”,并警示如果德行不修而僅專注于方術,也難以實現長生。

上清派創建了一套以身神為核心的修煉體系,認為天地間、人體內外存在無數神靈,特別是人體臟腑、五官、脈絡和關竅處的神靈無所不在。靈寶派是以信奉和傳承洞玄靈寶部經而形成的一個道派,其產生時期與上清派大約同時。

若以葛洪對傳統醫學的貢獻主要集中在治療學領域而言,那么在魏晉南北朝時期,另一位著名道醫陶弘景則在藥物學、本草學及養生學領域久負盛名。陶弘景本著貴人重生的生命哲學觀,反復探討養生在修道德意義和必要性,開創了一條與眾不同的醫學之道。他突出強調“我命在我不在天”,強調積極預防養生思想,將養生之道發揚光大。細致講究飲食衛生、起居宜禁的養生思想,更是影響了后世的醫學文化。

隋唐時期

在隋唐時期,道教修仙模式由外煉轉向內修,同時將道教修煉方術與醫學理論緊密結合,“授醫入道”、“授道入醫”全面發展。在基礎醫學、本草學、外科學、食療學、脈學及婦、幼兒科等臨床領域都有嶄新的發展。這是一段令人矚目的歷史,展現了隋唐時期道教與傳統醫學相互融合、共同發展的杰出成果。

楊上善對《黃帝內經》進行了重新編著,使其理論更加系統化,便于學醫者掌握該書的理論要領。這種精細的研究方式,奠定了史上第一人的地位。在唐代,道家的醫師王冰也對《內經》作了系統整理和研究。

同時,李淳風這位唐代道學家還參與了中國第一部藥典——《新修本草》的修訂工作,為草藥醫學作出了重要貢獻。這些醫藥學者的深入研究和整理對于中國傳統醫藥文化的發展造成了極其深遠的影響。

隋唐是道教醫學繁榮發展的重要歷史時期。隋唐時期,道醫輩出。最為人所知的當屬醫圣孫思邈。唐代道教醫家、養生家還促成了道教醫學生命哲學體系的形成,并且完善了以任督二脈為中心開通八脈、交通心腎兩大修仙技術手段。

宋金元時期

在宋金元時期,我們不得不提到金初時期的全真道。王重陽作為全真道的創建者,不僅修得了道術,還精通醫療技藝。邱處機則是全真道傳播和發展的積極推動者。他明確指出全真道攝生之法能夠保養身體健康,預防疾病,然而并非長生不死丹藥的萬靈良藥。這段歷史時期充滿著醫學理念的建設和興盛,展現了全真道對傳統醫藥發展的積極貢獻。

邱處機對養生之道的嫻熟理解充分展現了其不凡醫術,令成吉思汗深感欽佩。因此,在邱處機東返時,成吉思汗下令任命他掌管天下道教,并免除全真教的差役賦稅,為全真教在元代的蓬勃發展奠定了堅實的社會政治基礎。

在道門和醫學關系密不可分的歷史時期,凈明道在宋、元、明時期廣為流傳,并給醫學和民間信仰帶來深遠影響。凈明道的教義源于對許真君信仰以及自身修行的參悟,形成了一種新的道派。

許真君是民間重要的信仰之一,許真君傳承的神異醫術能以符、咒、印治愈疾病,而其原型則可以追溯到晉代的道醫許遜。這段歷史時期展現了道教和醫學的交流互動,以及許真君神異醫術在凈明道教義發展中所起的重要作用。

南宋兵荒馬亂之際,江西玉隆萬壽宮道士周真公、何守澄等便托以許遜降世,在民間許遜信仰的基礎上,建立了以許遜為祖師凈明道。南宋凈明道后來傳衍不明。至元初,江西南昌西山道士劉玉真又重建了凈明道,也稱凈明忠孝道。凈明道在明代成為道教有影響的道派。

凈明道借醫弘道,是道門傳承多年的經典之舉,其歷史淵源一直延續至清代。在清代,劉一明以道教內丹術的角度將醫學分為神醫與人醫兩大類。他強調神醫是先天之學,能夠培養先天元氣,既能治愈自身又能治愈他人,不會傷害對方,反而有益于自我。與此相反,人醫則注重后天之學,只依靠草木藥物去除疾病,專注于五臟的功夫,無法先治愈自身才治愈他人。再次證實了道醫法脈乃上古真人所授,源遠流長、妙用無窮!

在歷史的長河中,元朝的統一讓中原幾千年的文明在南宋面臨斷代之劫。但在戰亂中,中國民間懷揣著對祖輩智慧的執著,將傳統智慧珍藏至今。直至明清時期,這些智慧才逐漸復蘇、日漸壯大。還有明朝時期張三豐創立的武當派,所推崇的太極拳劍,在中國武術及文化交流中扮演著舉足輕重的角色,成為中國的文化瑰寶。

民國以后

民國以后,道醫傳統在特殊的歷史背景下隱匿在民間代代相傳、存續至今,一直掌握在民間隱士的手中,與其是否是道門中人并無關聯。如今,道門的派系繁多,但無論派系如何,其“道”的核心始終不變,萬法不離其宗。這也是由于特殊的歷史原因造成的。

時至今日,依然存在諸多頑癥令現代醫學束手無策,而道醫的使命便是為善信的緣主化解因果。作為道醫,修的是道,救的是人,如今無論道門的哪家哪派,能為當今罹患大病、惡疾緣主治病的道門都是在以醫弘道。在道醫的幫助下,很多緣主戰勝了現代醫學無法解決的惡疾,實現了身心的雙重愈合。

中華文化之本源即是“道”,人法地、地法天、天法道、道法自然,故人修道便向天地法養心、養性、養氣、養神、養生,天人合一。可以說,道醫由道而生,為道而行。以醫助道,以醫悟道,以醫顯道。以醫行道,道法自然。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|