劉家大院位于澤州縣南嶺鎮(zhèn)陟椒村西清華古道與南高公路相交的十字路口。因其布局嚴謹,設計精巧,工藝精湛,文化底蘊深厚,被古建研究專家譽為“北方民居一絕”。

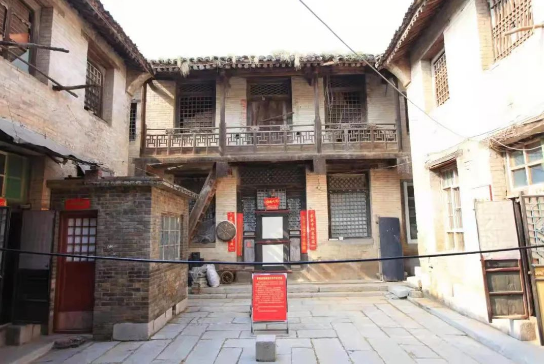

徜徉于古色古香的深宅舊巷,漫步于純一色青石鋪就的大道小路,到處是那么樸實、莊重!那么大氣、迷人!比起昔日的情景,盡管頗為破舊而失去了當年的書香溫雅氣息,有的門楣題字和抱柱楹聯(lián)都已缺失,但是,絲毫沒有喬裝打扮之嫌。透過真實而失落的滄桑感,仍舊可以尋覓到一個靠奮發(fā)拼搏而成為巨商的足跡,尋覓到這顆遺落太行深處的商賈明星厚重而十足的文化底蘊。

明嘉靖年間,遠在安徽亳州經(jīng)商的劉漢治和劉漢裔弟兄二人回老家探親時談及家里房舍之事,老父親劉金生說:“咱家人口多房子擠,再修點也未嘗不可,只是不必太講究排場和闊氣......”弟兄倆不等父親說完,急忙說:“您二老受了大半輩子罪,沒有享受過一天舒心日子,何況咱家的住房也太不像樣子了,要修就要修好些。”

劉金生,一個沉著穩(wěn)重的老人,那年58歲。自從兩個兒子在亳州做生意走后,家里還有五個兒子,大小四五十口人擠在三個破舊的小院子里。樹大分叉,人多分家,眼看孫子也都大了,修房子之事,的確是他的一塊心病。如今,兩個兒子既然提及修房之事,他當然理解兒子出外闖世界、返鄉(xiāng)耀祖宗的一番好意,于是便爽快地答應下來。

劉金生先到武城村請來了遠近聞名的老風水先生。風水先生早就熟知劉金生的為人,他默然片刻說:“劉老當家,您認為哪里合適,肯定就是一塊風水寶地!”劉金生有點莫名奇妙。風水先生振振有詞地說:“什么是風水?《六祖壇經(jīng)》上說‘一切福田,都離不開心地。’風水就是你給人留下的善行。”“世事有輪回,天理有循環(huán),命運有定數(shù),種什么因,終會結(jié)什么果。”

劉金生指了指村南一塊較平坦的地方說:“我想在那里——”風水先生隨劉金生來到村南靠山跟前的地方,前后左右看了看說:“左有龍山高聳,右有白虎相抱,背靠綠色屏障,中間龍山戲水,的確是一塊風水寶地!”

劉老當家果然胸有成竹:東山前建磚窯,西山腰開石場,南山角挖水井。著人遠赴陽城后則窯訂購磚雕成品、琉璃屋脊等。除在附近請來本地有名的木工、石匠、鐵匠、漆匠外,又到澤州府周邊“九頭十八匠”請來各類高級匠人二十余個。

陟椒及周邊村人聽說劉家要修新房子,家家戶戶都要去幫工。男人調(diào)泥上房,女人做飯幫廚。夏季暑九天,上梁或蓋瓦時,也往往是大秋作物鋤追正忙時,村里人就放棄午休,幫助運磚傳瓦,有時遇到來不及躲避的大雨,地里人都會放下手中活計,跑回劉家?guī)兔Α?/span>

建房最緊張時,匠人唯恐石料不足,找到當家人。二當家說,“無可多慮,如急需時,咱可優(yōu)價買之,以尺綾買尺石如何?”如此慷慨大方,又有誰不肯相助呢?大井村東一個老石匠準備修房子,劉家當家人請他時說:趙師傅,等我的活兒松了以后,打發(fā)幾個木匠給你修成便是。當時,劉老當家驗料很嚴格,只要有一點瑕疵的木料、石料,他都要剔出來。他告訴趙師傅,改日派人把這些石頭給你拉回扎根基。趙師傅不肯麻煩劉家,每天下工回家時,用肩膀陸陸續(xù)續(xù)將那些基本無損的“廢”石塊扛回了家。

劉家人也感恩眾相親的幫忙。每逢上花梁和封頂時間,都要擺上幾十桌酒席,宴請村人來此聚餐。男男女女,觥籌交錯,在親如一家的氣氛中,交互著甜甜蜜蜜的幸福,感受著劉家人熱情厚道的款待。

從明嘉靖到萬歷年間,從劉家祖上當家人劉金生到其嫡孫劉天龍,長達53年時間(道光15年重修),祖孫三代終于建成占地9000多平方米、建筑面積4800余平方米的18個大院。為區(qū)別于原村中“舊院”,遂取名為“上新院”。

劉家修起18大院和大門后,便想起風水先生曾經(jīng)對祖上說過“大門朝著廟門對劉家不利”的話,于是,當家人便找四方老舍商量改廟門事宜。何況,歷經(jīng)百年風雨摧殘,廟大門已椽斷梁裂,墻傾頂漏,急需維修。當時的社首、總理、協(xié)理也都認為:“大門東開,開門見佛;大門朝著太陽升起的地方,日日朝陽,一定會香火興旺,人畜平安。對村人對劉家大院都好。”老舍們商量后說,我們發(fā)動大家捐點銀兩,你家再少拿點吧!當時任“三教堂”維修總理的劉家大院劉福厚、劉惇五說,不要大家捐了,我們拿出一斗黃金改建廟門足夠了。就這樣,劉家大院拿出一斗黃金,將“三教堂”的廟門改為朝東開,并在廟門外增建了富麗堂皇的照壁。從此留下了劉家“斗金改大門”的佳話。

明末清初是一個動亂年代,所有人都在戰(zhàn)亂中討生活,在夾縫中求生存,無論是世事風雨飄搖,還是親歷兵匪戰(zhàn)亂,都在人們心中蒙上了一層揮之不去的陰影。為了生存,為了有尊嚴地活下去,劉家人采取“筑堡求存”的自衛(wèi)措施,企盼在兵荒馬亂中從容恬淡地生活。

劉家大院坐南朝北,是九宮八卦型城堡式院落。18個院子周圍院墻高達20米以上,墻皮厚度約80厘米,后墻靠山的地方設置了密集的鐵絲網(wǎng)。東西各九院,外面僅有的一個大門直通19道院門;而轉(zhuǎn)一圈樓房,需跨52道門檻。同時,院與院相通,門與門相對,無論從哪個院哪個門開始,無須回頭便可將整個大宅院串通一遍,真可謂“一夫當關(guān),萬夫莫開”。

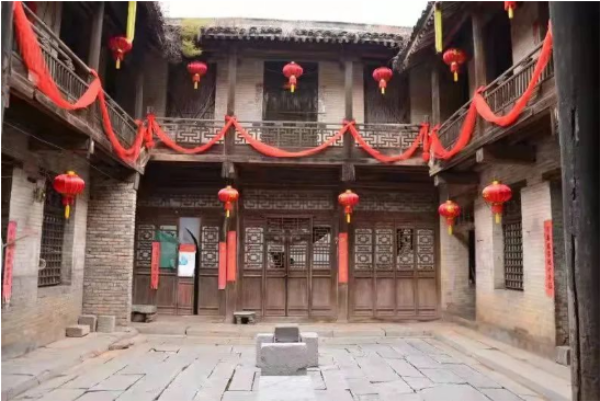

劉家大院不僅堅固實用,而且景色優(yōu)美。院內(nèi)《德厚齋》里有一副對聯(lián):“王屋峰高水色山光開畫本,蓬廬春早鳥啼龍笑盡文章”。就是運用動靜結(jié)合的手法,將劉家大院的美麗景色描寫得有聲有色。劉家大院皆為兩層式四合院建筑,四大四小,四梁八柱,整齊,對稱,肅穆,莊重。大多為一進院和兩進院的18個院子一座緊挨一座,仿佛一條躺臥于南山前的長龍,恢弘龐大,頗有氣派。院落里外皆為青石鋪就,雕琢紋理清晰,鋪砌嚴密合縫。樓欄和窗欞的木制雕花、石雕、磚雕均精雕細刻,或以魚蟲鳥獸,或以祖訓古語,既美觀動人,又具有濃郁醇厚的人文氣息,令人嘆為觀止。

劉家大院每一居所都有一個含義深刻、發(fā)人深省的名字,每一塊牌匾都體現(xiàn)出其“以德為重,與人為善”的治家理念。“守乾暢”和“敦素居”被稱為棋盤院,中間以垂花門樓相隔,仿佛“楚河漢界”一般。“敦素居”告誡后人要敦厚樸實。“守乾暢”意為堅守善心,保持良好心態(tài)。磚雕垂柱的照壁上,除雕刻有花鳥魚蟲圖案外,兩旁對聯(lián)是:“心田種德心常泰,福地安居福自多。”院落中間過門的出檐木雕垂花柱上面寫著“聿修厥德”,即做人要重德行有修養(yǎng)。“守乾暢”與“敦素居”中間門楣刻著“其旌元吉”,意為大吉大利。

劉家總共70余口人,除在亳州經(jīng)商的兒子兩家外,家里還有大小56口,再加上匠工、使役、侍女等。所有院落分別用于生產(chǎn)、生活、學習、娛樂等多個方面。中院和上院為主院,父母當家住“敦素居”,下院老大妻兒住“守乾暢”,還有警戒德行操守的“德厚齋”(意為敦厚、誠信、善良),看病抓藥的“挹之居”(藥鋪院),飼養(yǎng)牲畜、趕車、支配人員的“御宅”,安全看護人員的“安泰”(安定祥和),手工藝人住宿和工作的“藝繕居”,供子弟讀書的“書香第”,姑娘居住的“繡樓”(十三歲女子便入繡樓讀書、撫琴、刺繡,丫鬟服伺)。還有專煉銀兩的“爐上院”,供男兒健身、練武的“練武館”,院子后面還有賞花、休閑的“西花園”、“東花園”......

平日里,大院里的一亭一閣一草一木,似乎沒有時間聲響,有的只是世俗溫熱無虞的一個個側(cè)影,而每逢節(jié)日喜慶,就自然顯示出大氣豐盛的排場。那一天,劉家少爺小姐小廝們就在這些精美絕倫的地方吃喝玩樂,在這里哭,在這里笑,在這個寬敞的深院里傷春悲秋,無憂無慮地雪天釆梅,秋日賞荷,夏夜撕扇,春日逐蝶......

諾大的家族,人多事多,也不乏難事怪事,而劉家之家道嚴謹,日常料理井井有條,忙而不亂。老家長劉京生是個表面威嚴、心腸綿軟的老人,對于家庭事務的管理,絲毫不肯放松。據(jù)陟椒梁谷坨祖墳出土史料可知,劉家人丁興旺,墓室有一夫六妻之墓,下有七子持家。劉家大院有一副對聯(lián):“處世戒繁華,人尚□家尚操,□此□屋數(shù)椽,出入作息,祗覺吾廬可愛;持家宜勤儉,準平古酌平今,更以祖訓為式,上行下效,總斯□德毋湮。”落款為“為劉七兄贈”。這是賢人對七子的表揚,也是劉家歷來的為人之道。每個兒子各分擔一份工作,且要恪盡職守:分管賬房要求做到精打細算;采納管理商鋪、銀樓、作坊(加工鐵器和銀器)以及采購和分配生活用品;“醫(yī)藥”管理收購藥材和經(jīng)銷藥店;“耕田”管理劉家租出去的60多畝土地。五個妻子中,選有精明能干的女子主管內(nèi)務。另有一個兒子任“挹之居”管事,分管接待。劉家常有貴賓所至,若是明賢鄉(xiāng)紳,來人多邀老家長在“守乾暢”客廳接待,而在“挹之居”接待的多是求助的貧民。“管事”根據(jù)規(guī)定給予一定的資助。所有人員都必須恪守祖訓:誠實守信,勤儉持家。違者則跪守祖宗靈位三天。

每年正月初一、清明、七月十五、十月初一,有四次祭祀活動,除清明上祖墳祭祀外,其余在“德厚齋”祠堂。每次祭祀都要宣讀祖訓,家人必須牢記。其他如老家長知天命、花甲、古稀等壽辰日都是非常隆重的,除家人全部到齊外,親朋好友都來祝壽,并請大戲助興。每次祭祀完畢,一大家子人才有了熱鬧的理由。老沉穩(wěn)重的老當家,攜著煙鍋兒“巴嗒巴嗒”一股勁兒抽著旱煙;說話帶笑的老夫人圍在當心,銀發(fā)壓鬢,用拇指和食指拈住溜光水滑的手帕子,輕輕拭著笑出來沾在臉頰的眼淚,笑聲爽脆地飄蕩在雕梁畫棟間;夫人們禮貌性地抿唇陪笑,眼里是擋不住的得意與貴氣,寬大的繡花袖子里伸出纖手,捏住一枚葡萄放在嘴邊,欲吃不吃;妥貼周到的丫鬟、笑嘻嘻的奶媽、不知疲倦的長工......或聚堆兒,或竊竊細語,一杯杯酒,一壺壺茶,在朗朗的笑談中展示著劉家大院最美的景致。

劉家重德守善惠及四鄰五里。大院數(shù)十年如一日地“設義倉,辦義學”。凡遇天災人禍而難以為繼的人家,可以到大院領(lǐng)取渡難糧食;村里凡愿意上學的孩子,免費在劉家“書香第”上冬學或春學。悠揚的古琴聲、朗朗的讀書聲,始終是飄蕩在古村上空最美妙的樂曲,也讓多少路人迷而駐足。如遇風雨難行或者行人摸黑,劉家人會熱情地請進休息或住宿。在走南闖北的行人眼里,劉家大院是路人樂于落腳的地方,是遠行者心靈的歸宿。

300余年來,如果說太行山是一棵粗壯有力的大樹,太行山深處的古堡式院落是大樹上枝繁葉茂的樹冠,那么,劉家大院則是樹冠上那顆閃閃發(fā)光的明珠。那象征劉家人質(zhì)樸和真誠品格的宏偉建筑,在探究民居精髓、弘揚傳統(tǒng)文化中足以獨占鰲頭:它是古代工匠的精湛手藝與主持修建者慎密思路密切結(jié)合的典范,是封建禮制與民間工藝巧妙結(jié)合的楷模,是儒商文化與鄉(xiāng)村民居文化有機結(jié)合的樣板。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|