如何去欣賞一座中國古代建筑呢?屋頂與斗栱是中國古代建筑最富特色的部分。從一定的意義上講:沒有中國特色的屋頂,沒有斗栱,就沒有世界建筑林中獨樹一幟的中國古代建筑。

面對一座中國古代建筑,它給人的第一印象就是它有一個像草帽一樣的大大的屋頂。這種如草帽般的屋頂結(jié)構(gòu),在《詩經(jīng)》里就有描述,所謂“如鳥斯革,如翚(huī)斯飛”(如鳥展翅,如雉飛翔),可見其歷史的悠遠。

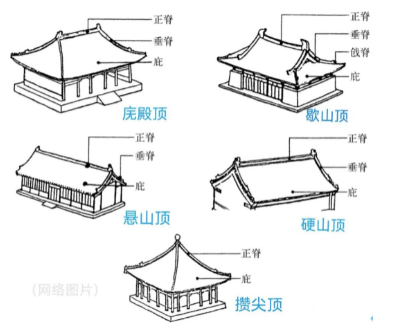

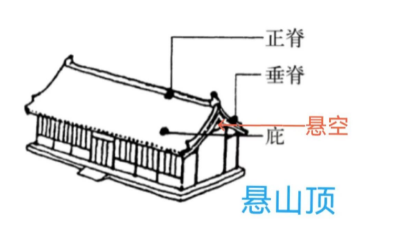

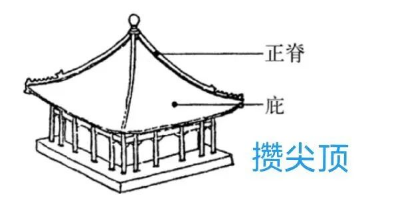

這種“如鳥斯革,如翚斯飛”的屋頂,粗看都差不多,實際并不相同。其基本的樣式有五種:一為廡殿頂,二為歇山頂,三為懸山頂,四為硬山頂,五為攢尖頂。

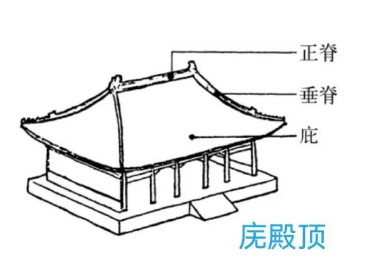

辨識廡殿頂,從其五脊四坡即可一目了然。所謂“五脊”,指它有一條正脊和四條垂脊,所以廡殿頂又稱“五脊頂”;所謂四坡,指它的屋面是四個坡,所以廡殿頂又稱“四阿頂”。

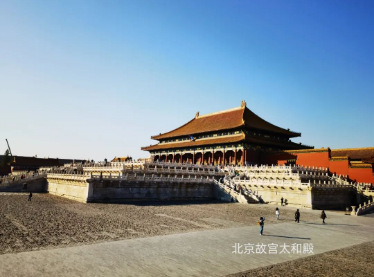

在各種屋頂中,廡殿頂?shù)牡燃壸罡摺H绻蕦m太和殿、乾清宮就是廡殿頂。一些皇家寺院中也有廡殿頂,如北京法海寺的大雄寶殿為廡殿頂。

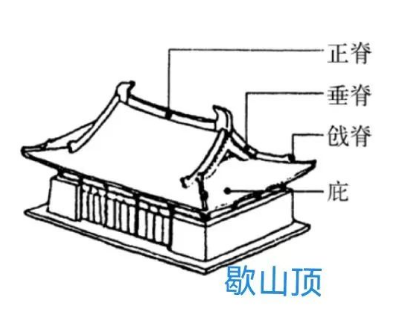

歇山頂,顧名思義,就是其上半部分的屋頂(山頂)“歇坐”在下半部分的屋面上,這種“歇坐”式結(jié)構(gòu)從側(cè)面看,會看得很分明,這是我的一點私見。歇山頂有一條正脊、四條垂脊、四條戧脊共九條脊,所以又稱“九脊頂”。

歇山頂?shù)牡燃壍陀趶T殿頂,應(yīng)用的范圍比廡殿頂要廣泛。如北京天安門為歇山頂,山西五臺南禪寺大殿為歇山頂。

懸山頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)比歇山頂、廡殿頂要簡單,為兩面坡屋頂。之所以名“懸山”,同樣可以顧名思義,就是山墻收縮在屋頂之內(nèi),屋頂(山頂)呈懸空狀態(tài),這種“懸空”式結(jié)構(gòu)同樣是從側(cè)面看,會看得很分明。

懸山頂應(yīng)用范圍較窄,平時不常見,但也談不上十分罕見。如山西五臺佛光寺中的文殊殿就是懸山頂。

硬山頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)與懸山頂十分類似,不同的是它的屋頂(山頂)與山墻是平齊的,不懸空。

硬山頂是建筑等級最低的一種屋頂,如北京承恩寺大雄寶殿為硬山頂,民間兩出水磚瓦房的屋頂一般均為硬山頂,它也是平時最常見的一種屋頂樣式。

攢尖頂,顧名思義,它是屋面收攢于一個“尖頂”或者說是由最高處的“尖頂”向四周鋪散下來的一種屋頂樣式。

攢尖頂一般用于特殊建筑和亭式建筑,如北京祈谷壇就是標(biāo)準(zhǔn)的攢尖頂,各種古亭絕大多數(shù)都采用攢尖頂。

認識了以上五種基本樣式的屋頂并能夠準(zhǔn)確地辨識它們,就算是一條腿邁入了中國古代建筑的“殿堂”。然后再逐步認識五種基本樣式基礎(chǔ)上的一些變種,如盝頂、盔頂、卷棚頂、勾連搭以及單檐、重檐等不同的屋頂結(jié)構(gòu),就可以冒充中國古建的“半個專家”了。為免復(fù)雜化,把初學(xué)者嚇住,在這里不展開講相關(guān)的若干變種。起步階段,能把這五種基本樣式記住就不錯了。

除了“如鳥展翅”般的大屋頂外,中國古代建筑深具自身特質(zhì)的,再就是斗栱。甚至可以說,是斗栱而不是大屋頂,才更代表著中國古建力學(xué)與美學(xué)的完美統(tǒng)一。如2010年上海世博會中國國家館的外型設(shè)計就采用了斗栱的基本造型,以體現(xiàn)中國精神。

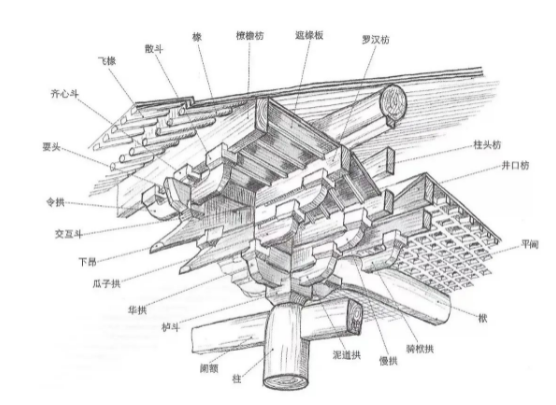

斗栱,又寫為斗拱,是在橫梁和立柱之間(或橫梁和屋檐之間、立柱和屋檐之間)挑出以承重,將屋檐的荷載傳遞到立柱(或橫梁)上的一種特有結(jié)構(gòu),一種只有中國古建才有的特有結(jié)構(gòu)。

斗栱的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜。

面對如此令人眼花繚亂的復(fù)雜結(jié)構(gòu),絕大多數(shù)人都會被嚇住,其實,對于初學(xué)者來說,只要先認住其中的三個主要部件即可:一是斗,二是栱,三是昂。

所謂斗,指斗栱中的斗形墊木;最下一層柱頭上的斗,宋代稱櫨斗,清代稱大斗、坐斗。所謂栱,指斗栱中的橫向構(gòu)件,形似人雙手托舉;縱面的栱,宋代稱華栱,又稱杪,清代稱翹。所謂昂,指斗栱中斜置的長條形構(gòu)件,如同尖刺一般向斜下方突出,所以又稱下昂(上昂很罕見)。

認識了斗、栱、昂,就可以稍稍地對斗栱說三道四了。這個說三道四,最基本的就是數(shù)斗栱的層數(shù)。斗栱也是講等級的,層數(shù)越多,等級越高。但這里面有個問題:宋代與清代的層數(shù)叫法不同。宋代的叫法是“幾鋪作”,如四鋪作、五鋪作等;清代的叫法是“幾踩”,如五踩斗栱、七踩斗栱等。具體是個什么情況呢?以下稍微有些燒腦,容我慢慢說。

首先是要數(shù)斗栱的跳數(shù)。這個跳數(shù),指斗栱向外向上跳出的層數(shù)。注意,是向外向上跳出的層數(shù),不是單純向上跳起的層數(shù)。

通過“栱“向外向上跳出兩層,通過“昂”向外向上跳出兩層,共計四層。這個不論是宋代建筑,還是清代建筑,都是這么個數(shù)法。但宋代、清代的叫法就不同了。

先說宋代斗栱。上圖斗栱在宋代稱為“雙杪雙下昂七輔作”。“雙杪”好理解,因為它是通過兩個栱(杪)向外向上跳出兩層;“雙下昂”也好理解,因為它是通過兩個下昂向外向上跳出兩層。那怎么稱為“七鋪作”呢?宋代計算輔作層數(shù)有一個公式:“跳出層數(shù)+3”。跳出一層是四鋪作,跳出二層是五鋪作,跳出四層是七鋪作,以此類推。為什么要“+3”?因為宋代之所以把斗栱稱為鋪作,是因為它主要關(guān)注斗栱向上鋪作了幾層。至于“+3”是加的哪3層,有多種說法。對于初學(xué)者而言,記住最普遍的一種說法即可,那就是加了最下面的櫨斗一層,還加了最上面的兩層。

因為共有七層,所以該斗栱為七鋪作斗栱。其實,也可以不管它為什么,只要記住“跳出層數(shù)+3”這個鋪作數(shù)的計算公式即可。如山西五臺佛光寺東大殿柱頭斗栱就是雙杪雙下昂七鋪作斗栱,太原晉祠圣母殿柱頭斗栱為雙昂五鋪作斗栱。

下面說清代斗栱。

這個斗栱,如果放在清代則稱為“重翹重昂九踩斗拱”。“重翹”好理解,因為它是通過兩個栱(翹)向外向上跳出兩層;“重昂”更好理解,因為它是通過兩個昂向外向上跳出兩層。那怎么稱為“九踩”呢?因為到了清代,它不再看斗栱一共鋪作了幾層,而是看最高跳層上共有幾踩。什么是“踩”呢?

因為該斗栱最高跳層上共有九踩,所以稱為九踩斗栱。它也有個計算公式:“跳出層數(shù)×2+1”。初學(xué)者可以不管其原理,記住這個公式即可。如故宮乾清宮下層為單翹單昂五踩斗栱,上層為單翹重昂七踩斗栱。

如此這般,如果看到宋元之前的斗栱,可以看出是“幾鋪作”;看到明清時的斗拱,可以看出是“幾踩斗栱”,就算是在斗栱這一塊入門了。

中國古代搞出如此復(fù)雜的斗栱,并且一用就用了數(shù)千年,它有什么作用呢?一是傳遞荷載。由屋面和上層構(gòu)架傳下來的荷載,通過斗栱傳給柱子,再由立柱傳到基礎(chǔ),它起著承上啟下,傳遞荷載的作用。二是抗震作用。它采用復(fù)雜的榫卯結(jié)構(gòu),構(gòu)架的節(jié)點不是剛接,保證了建筑物的剛度協(xié)調(diào),遇有強烈地震時,空間結(jié)構(gòu)雖會松動卻不致散架,能夠有效消耗地震傳來的能量,起到抗震作用。三是增大距離。它把外檐向外挑出,可使建筑物出檐更加深遠,斗栱層數(shù)越多,出檐越深,既發(fā)揮擋雨的雨棚作用,又使建筑物的整體造形更加壯觀。四是裝飾作用。它構(gòu)造精巧,造形美觀,如盆景,似花籃,是一種很好的裝飾性構(gòu)件。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|