“儒家”、“儒教”這兩個(gè)概念既有相同之處也有不同之處,相同的是二者都與“儒”有關(guān),不同的是儒家是一個(gè)學(xué)術(shù)流派,儒教是一種文化信仰。

為了說明這個(gè)問題,先從“儒”字說起。現(xiàn)代學(xué)者對甲骨文“需”的解釋認(rèn)為,“需”是儒的本字,到了戰(zhàn)國時(shí)代,“儒”加“人”旁才從“需”中獨(dú)立出來。那么“儒”是什么意思呢?東漢許慎《說文解字》的釋義是:“儒,柔也,術(shù)士之稱。從人,需聲。”意思是,儒,是以柔弱之勢存在,指術(shù)士,人是它的含義,需是它的讀音。擴(kuò)展的解釋是,古人重視養(yǎng)生送死與喪葬禮儀,所以專司治喪祭祀的禮儀術(shù)士就被稱為儒。

由此不難看出,儒家起源于上古治喪祭祀禮儀人員,而逐漸流傳后世。漢代揚(yáng)雄在《法言?君子》中說,“通天地人者曰儒。”意思是說,儒是通曉天地人文的學(xué)者。

那么什么是儒家呢?儒家是春秋戰(zhàn)國時(shí)期“百家爭鳴”中出現(xiàn)的一個(gè)學(xué)術(shù)流派。班固在《漢書·藝文志》中解釋說:“儒家者流,蓋出于司徒之官,助人君順陰陽明教化者也。游文于六經(jīng)之中,留意于仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,于道最為高。”

這段解釋的意思是,儒家這個(gè)學(xué)術(shù)流派,應(yīng)該是出于古代司徒之官職,他們是幫助國君順應(yīng)自然宣明教化的人。儒家思想蘊(yùn)含在《詩經(jīng)》《尚書》《儀禮》《樂經(jīng)》《周易》《春秋》六部經(jīng)典之中,他們關(guān)注仁和義之間的關(guān)系,遵循堯舜二帝之道,效仿文、武二王之治,尊崇孔子為師表,以加重他們言論的分量,在各種思想學(xué)說中,儒家境界最高。

這段解釋也就是說,儒家出于古代司徒之官職,司徒是上古官名,掌管土地、推行教化、征發(fā)賦役等事務(wù)。儒家職責(zé)是幫助國君維護(hù)君父統(tǒng)治,在實(shí)踐中注重仁義,而且尊孔子為師,儒家思想蘊(yùn)含在《詩經(jīng)》《尚書》《儀禮》《樂經(jīng)》《周易》《春秋》六部經(jīng)典之中。儒家所注重的“仁義”,出自《周易說卦》“立人之道曰仁與義”,由此可知,“仁與義”不是儒家首創(chuàng),孔子自己也說過,他傳承的是周公之道。

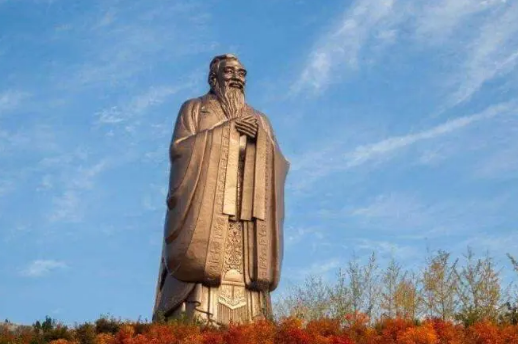

綜上而言,儒家歷史源遠(yuǎn)流長,并非始于孔子,儒家只是為了加重他們言論的分量才尊孔子為師,使孔子成為儒家的杰出代表。六部儒家經(jīng)典也非孔子所著作,在孔子之前早已存在,孔子只是對其“皆刪削”而已,目的是“以正人心”。不可否認(rèn),孔子是周公之后華夏優(yōu)秀文明傳統(tǒng)的集大成者,開創(chuàng)了儒家學(xué)說,在春秋戰(zhàn)國百家爭鳴中,儒家的思想境界最高,影響最大。

孔子主張“仁者愛人”,推崇“為政以德”,提倡“富民”“教民”,倡導(dǎo)“己所不欲,勿施于人”。孔子的言論由其弟子及再傳弟子編纂為《論語》,《論語》較為集中地反映了孔子及儒家學(xué)派的政治主張、倫理思想、道德觀念、教育原則等,進(jìn)一步完善了儒家思想體系。

戰(zhàn)國時(shí)期的哲學(xué)家孟子對孔子極為尊崇,繼承了孔子的仁政學(xué)說,提出了“民為貴,社稷次之,君為輕”的著名觀點(diǎn)。孟子認(rèn)為“勞心者治人,勞力者治于人”,區(qū)分了統(tǒng)治者與被統(tǒng)治者的階級地位。《孟子》一書是孟子的言論匯編,為孟子及其弟子共同編寫而成,是儒家的經(jīng)典著作,孟子對孔子學(xué)說不僅繼承而且有所發(fā)展,因此與孔子并稱“孔孟”。

戰(zhàn)國末期的荀子整理傳承了《詩經(jīng)》《尚書》《禮》《樂》《易》《春秋》等儒家典籍,批判地接受并創(chuàng)造性地發(fā)展了儒家正統(tǒng)的思想和理論,為傳播保存儒家思想文化做出了重大的貢獻(xiàn)。

儒教是否是宗教?自明末清初到現(xiàn)在一直有爭論。有學(xué)者認(rèn)為,儒教不是宗教,有學(xué)者認(rèn)為,儒教是宗教,也有學(xué)者把儒教理解為儒學(xué),通過爭論,更多的人接受了儒教是宗教之說。

儒教一詞最早見于《史記·游俠列傳·朱家傳》,傳曰,“魯人皆以儒教,而朱家用俠聞。”意思是,魯國人都以儒家思想教育人,而朱家卻以俠士而聞名。顯然這里所說的“儒教”,不是一個(gè)專有名詞,“儒”是指儒家學(xué)說,“教”則是動詞,“儒教”是指魯

那么什么是儒教呢?從時(shí)間和實(shí)質(zhì)意義上而言,中國儒教誕生于漢武帝推行董仲舒提出“獨(dú)尊儒術(shù)”之后,“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”是董仲舒建議漢武帝實(shí)行的思想統(tǒng)治政策,因此,獨(dú)尊儒術(shù),使儒術(shù)成為封建制國家廟堂之教,也是儒教的真正開端。

到了漢代末年,名臣蔡邕才把“儒教”當(dāng)作一個(gè)名詞使用,清人嚴(yán)可均所輯《全后漢文》記載,蔡邕在為東漢中期名臣楊秉撰寫的《太尉楊秉碑》中,稱頌楊秉說,“太尉公承夙緒,世篤儒教,以《歐陽尚書》、《京氏易》誨受四方。學(xué)者自遠(yuǎn)而至,蓋逾三千。”這里的“儒教”就有了“德教”與“禮教”的概念,并廣泛流傳。

到了南北朝以后,“儒教”概念廣為流行,《晉書?宣帝紀(jì)》評述司馬懿說:“帝少有奇節(jié),聰朗多大略,博學(xué)洽聞,伏膺儒教”。意思是,司馬懿少年時(shí)有奇節(jié),聰明多謀略,學(xué)識廣博,傾心研究儒教。南北朝時(shí)期的“儒教”就是在與“佛教”、“道教”比較中產(chǎn)生的一種概念。

有學(xué)者認(rèn)為,儒教以夏商周的五教和祭禮為本源,按書禮樂易春秋中的神道設(shè)教,以“儒家思想”為最高信仰,尊孔子為先師,奉皇天上帝為最高

什么是五教?五教是五種倫理關(guān)系,即孟子解釋的“父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信。”周朝建立,周公攝政,建立了政教一體的禮儀制度。西周時(shí)期,這套制度逐漸遭到破壞,引起社會秩序混亂。春秋時(shí)代,孔子整理《詩經(jīng)》《尚書》《春秋》《樂》等古代文獻(xiàn),并且提出自己的見解,希望這些文獻(xiàn)能夠成為人們的行為準(zhǔn)則,儒教以南宋形成的十三部儒家經(jīng)典為圣經(jīng)。

皇天上帝是儒教的最高神,皇天上帝的名稱來自先秦《尚書》:“嗚呼,皇天上帝改厥元子茲大國殷之命!”意思是,嗚呼,皇天上帝改變了天下君主,就結(jié)束了大國殷商的命運(yùn)!

皇天上帝又稱“昊天上帝”,唐代《通典》記載:“所謂昊天上帝者,蓋元?dú)鈴V大則稱昊天,遠(yuǎn)視蒼蒼即稱蒼天,人之所尊,莫過于帝,讬之于天,故稱上帝。”這段話不難理解,文中所說的“上帝”正是儒教所信仰的最高神——昊天上帝。

儒教認(rèn)為,昊天上帝給天下人類指派了君和師,讓他們來教化、治理昊天上帝的子民。

在儒教中,孔子的地位僅次于昊天上帝,儒教信仰多神,還尊以社稷為代表的諸神和山川河海、井路、門灶等主管之神,崇拜祖宗也是儒教的崇拜核心內(nèi)容,儒教百神,組成類似人間的官僚等級體系。

綜上所述,儒家與儒教大不相同,首先是概念不一樣,“家”最早見于甲骨文,本意是屋內(nèi)、住所,引申為落戶安家、定居,又引申為門派、學(xué)術(shù)流派。“教”字在甲骨文中的本意是教育、教導(dǎo)的意思,引申指某種學(xué)說或?qū)W術(shù)派別,又引申為宗教。

其次儒家與儒教的由來不同,儒家是古代文化官員階層,也是孔子創(chuàng)立的學(xué)術(shù)流派,與周禮有承續(xù)和發(fā)揚(yáng)關(guān)系。儒教是以詩書禮樂易春秋中的神道設(shè)教,以夏商周的五教和祭禮為本源,儒教正統(tǒng)始于漢武帝獨(dú)尊儒術(shù)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|