月圓莫過于農(nóng)歷八月十五,據(jù)說這一晚的月亮比其他月份的滿月更圓、更明亮,所以又叫作“月夕”。

傳統(tǒng)過中秋節(jié)的方式主要是賞月、拜月、吃月餅,這些活動皆與月亮有關(guān)。人們在秋高氣爽的圓月之下,享受著節(jié)日生活的美好。在所有中國傳統(tǒng)節(jié)日中,中秋的自然環(huán)境、物候景觀是處于最佳狀態(tài)的,大自然的饋贈烘托了中秋節(jié)喜慶的氣氛。中秋之夜,銀輝遍灑,丹桂飄香,全家人團團圍坐,遙對皎皎明月,享受天倫之樂,心中涌動幸福、恬靜和歡快之情。

宋夏圭《松溪泛月圖》故宮博物院藏

中國是一個古老的農(nóng)業(yè)國家,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與季節(jié)變換關(guān)聯(lián)性很大。秋天是收獲的季節(jié),《說文解字》說“秋”為“禾穀孰也”。八月中旬,正是秋糧收割之際,農(nóng)民一年的汗水拋灑在土地上,收獲在即。恰在此時,迎來了中秋節(jié),人們喜悅和滿足的心情溢于言表。中秋節(jié)與豐收、果實聯(lián)系在一起,更強化了其美好的主題。

中秋節(jié)美好、幸福的文化個性主要與月亮有關(guān)。古代先民意識到,中秋這一晚,云稀霧少,月光皎潔、明亮,清輝灑滿大地,散發(fā)著柔和的光芒,最適宜賞月、拜月和玩月。“十二度圓皆好看,就中圓極在中秋”,中秋因月而成節(jié),抒發(fā)了人與自然的和諧共鳴,月亮也被賦予了人情味,成為美好的物象標(biāo)識。

古往今來,幾乎所有關(guān)于月亮的敘事與抒情都是圍繞神話嫦娥奔月而展開的。《歸藏》云:“昔嫦娥以西王母不死之藥服之,遂奔月為月精。”《淮南子·覽冥訓(xùn)》云:“羿請不死之藥于西王母,姮娥竊以奔月。悵然有喪,無以續(xù)之。”張衡《靈憲》云:“嫦娥遂托身于月,是為蟾蜍。”

關(guān)于神話嫦娥奔月,目前有三種文化解釋:一是嫦娥“雖然被迫嫁給了羿,但她不堪受丈夫的虐待,逃跑回自己的以蟾蜍、月亮為圖騰的氏族去了”;二是嫦娥被指斥為“禍水”——羿千辛萬苦獲得的不死之藥被她竊取并獨自吞服,而羿將像凡人一樣死去,嫦娥在這里成為被怨恨和詛咒的對象,嫦娥登月后的孤凄寂寞包蘊著神話創(chuàng)作者對她的貶斥;三是“嫦娥是人民的化身,她代表人民對欲壑難填的統(tǒng)治者(羿為燕昭王、齊宣王、秦始皇、漢武帝之流的象征)進行了有力的斗爭,擊破了他們的美夢”。這些解釋倫理善惡意味明顯,屬于神話嫦娥奔月的表層意義。那么,神話嫦娥奔月的深層意義是什么呢?

元末明初 佚名《嫦娥望月圖》

嫦娥偷不死之藥,而后化為蟾蜍的情節(jié),其實是用變形圖騰來代替生命死亡這一事實。圖騰信仰認為,一個人的生命源于他所屬的圖騰物。一方面,人秉有圖騰的特性;另一方面,人生于圖騰,那么他死亡后,便應(yīng)回到圖騰物去。嫦娥化作蟾蜍,是還原成其原本的生命樣式繼續(xù)生存,永在月宮。作為嫦娥氏族圖騰的蟾蜍,其水陸兩棲和形體變化在原始思維中本有變體再生的功能,蘊含生命不死的意義。因此可以說,神話嫦娥奔月是以變形圖騰對死亡現(xiàn)象作了象征式的詮釋,是對死亡現(xiàn)象作了恒常和固執(zhí)的否定。這正是原始先民最初的生命觀。

原始先民這種“復(fù)活”生命的途經(jīng),應(yīng)是受到了自然現(xiàn)象的啟發(fā)。周而復(fù)始運行的日、月,呈周期性蛻皮的蛇,隨季節(jié)榮枯盛衰的植物等,在先民的原始思維中都是不死的物象。先民常常在這些事物與自身之間建立直觀的類比聯(lián)系,賦予死亡以最為樂觀的理解。在神話嫦娥奔月中,天體、動物及植物與人渾融互滲,表達了中華民族祖先執(zhí)著的生命信念。

神話嫦娥奔月所透示的拒絕死亡的原始生命觀,使得這則神話在后世流傳中被充分仙話化。后人在嫦娥奔月故事中又添加了搗藥的白兔和伐桂的吳剛。《藝文類聚》卷一引傅咸(玄)《擬天問》曰:“月中何有?白兔搗藥,興福降祉。”不言而喻,白兔搗的藥自然是長生不老藥。吳剛是不死的仙人,桂樹也是伐而又生。這些仙話化后的物象,與原初生命觀的寓意是相吻合的,強化了神話嫦娥奔月原本的生命永恒的主題。

吃了不死之藥的嫦娥為什么奔向月球,而不是其他星球?月亮滿了又缺,虧了又圓,月復(fù)一月,年復(fù)一年,周而復(fù)始,賦有生命不死、生命永恒的信念。嫦娥奔向月球,正是為尋求生命的永恒,這一目標(biāo)只有在月亮中才能得到實現(xiàn)。“嫦娥”稱謂也是這一主題的意義指向。嫦,始為姮,含永恒之意。《說文解字》云“亙,求回也”,表示輪回、循環(huán)之意,又段玉裁注“常當(dāng)作長”,常、長均可釋為長久。《詩經(jīng)·天保》曰“如月之恒”,月神嫦娥遂成為生命永恒、生生不息的化身。古往今來,人們都期望生命是美好的、永無止境的,即所謂“但愿人長久,千里共嬋娟”。

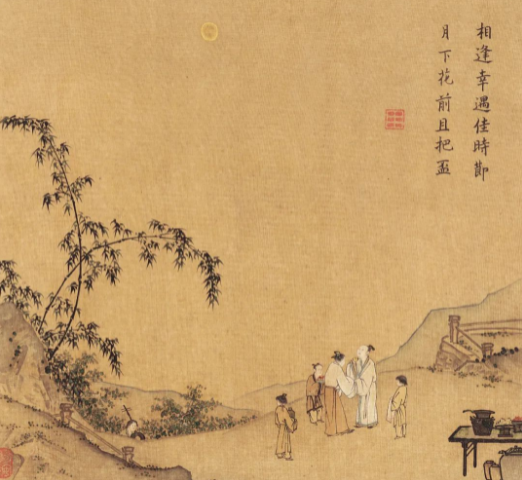

宋馬遠《月下把杯圖》天津博物館藏

月亮意象與神話敘事融為一體,鑄就了中國人執(zhí)著而永恒的生命觀,承載著中華民族生命哲學(xué)中最本質(zhì)的精神內(nèi)核,即生命至上。《易經(jīng)·系辭上》云:“盛德大業(yè)至矣哉!富有之謂大業(yè),日新之謂盛德。生生之謂易。”天地的盛德就在于承載萬物并且不斷地創(chuàng)生出新的事物,故而“生生”即為“易”。月亮的圓缺隱現(xiàn)變化,正是生命與死亡原始構(gòu)思所憑藉的原型。中國人的生命哲學(xué)來自對明月的美好想象,月亮之所以蘊含生命生生不息的象征意義,正是得益于神話嫦娥奔月的精神釋放。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|