宋代是我國古代文明的高度繁榮時期,經濟的快速發展和城市化進程的加快使市民的生活得到了極大地改善,茶相關的諸多方面都得到了空前的發展。宋代的茶人們對茶的研究也更為深入,在飲茶方式上也達到了極致的審美高度,點茶法盛行,茶文化的發展出現空前的繁榮。

如果說唐代盛行的煎茶法是繼承并發展了煮制茗粥的“粥茶法”,那誕生于唐末宋初之間、盛行于宋代的點茶法則脫胎于煎茶法,但在餅茶的基礎上擺脫了當時煎煮茶的傳統,開創了用沸水沖飲茶的先河。

點茶法何時出現暫無確切的記載。據史料考證及推測,點茶法的出現應不晚于宋初。五代宋初時期陶谷的《清異錄·茗荈門》記載:“饌茶而幻出物象于湯面者,茶匠通神之藝也。”即在茶盞中攪拌并呈現出物象,是點茶的要素之一。

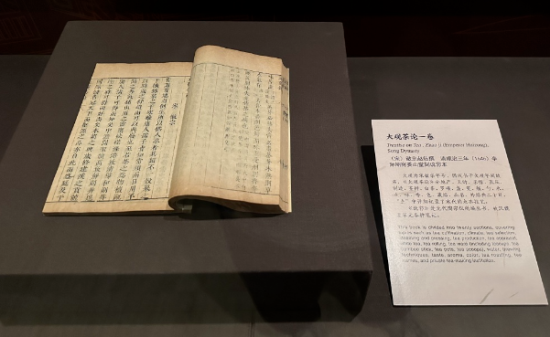

點茶法明確記載于宋代蔡襄的《茶錄》和宋徽宗趙佶的《大觀茶論》。

點茶法脫胎于煎茶法,二者都需要將茶餅烘烤并碾碎,不同之處在于煎茶法是將茶末放入煮沸的水中,而點茶法是先將茶末放于茶盞中,再將沸水倒入。宋代的茶餅多為“香甘重滑”、“純白為上”的未發酵茶餅,且其中也會添加不同香料和粘合劑,最為著名的茶餅為龍鳳團茶。

根據兩部史料記載,點茶的主要流程如下:

1.碾茶:將敲碎的茶塊放入碾槽中,快速有力的將其碾成粉末。速度快,容易保證茶色潔白純正。

2.羅茶:將碾好的茶末放入茶羅中細篩,確保點茶時使用的茶末極細。

3.候湯:包括選水和燒水兩方面。不同朝代對于水的要求不同,宋代主要以水質“清輕甘潔為美”;而燒水的火候較難掌握,不同時期人們的要求也不同。

4.熁盞:即加熱茶盞,相當于現在的溫杯,防止過涼的茶盞影響點茶的效果。

5.點茶:點茶分為兩步,第一步為“調膏”,即向盛有茶末的茶盞中加入少量沸水,攪拌成均勻的膏狀物;第二步再向其中注入沸水,不斷用茶筅擊打攪拌產生沫餑。

值得一提的是,宋代不同時期對點茶的程度要求也不同。蔡襄認為點茶“湯上盞,可四分則止,視其面色鮮白、著盞無水痕為絕佳。(出自《茶錄》)”而宋徽宗則在《大觀茶論》中提出點茶應在調膏后分七次加入沸水,且每次都應達到相應效果即為成功。

點茶所用到的茶器包括茶焙籠、茶槌、茶碾、茶磨、瓢杓、羅合、茶帚、盞托、茶盞、湯瓶、茶筅、茶巾,作用分別為烘茶、碾茶、磨茶、盛水、篩茶粉、掃茶末、托茶盞、盛茶湯、注水點茶、點茶擊拂、清潔茶具。

斗茶就是從這一飲茶方式中衍生而出的。點茶的優劣,以茶中沫餑出現是否快,水紋露出現是否慢來評定。沫餑潔白,水腳晚露而不散者為上,這時茶乳融合,水質濃稠,飲下去盞中膠著不干,稱為“咬盞”。

當時,上至王公大臣、文人僧侶,下至商賈紳士、黎民百姓,無人不飲茶、無人不斗茶,茶宴盛行。

宋代斗茶是人類史無前例的美學與雅文化普及行為,更是宋代點茶的生活化、精致化的標志,是人類茶史最重要的標志性事件。

宋代茶和茶文化的發展達到空前的繁榮,但隨著宋代滅亡,茶和茶文化的發展出現一定的減緩甚至停滯。到了元代及明清時期,茶則以一種更為現代化的方式再次興起。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|