東北地區有自己特定的氣候和地理環境,東北地區的少數民族也有自己不同的風俗習慣,也就使得這些少數民族的建筑有別于其他少數民族地區,具有自己的特色,以適應東北地區嚴寒的天氣和特殊的環境。最典型的東北少數民族民居樣式是坐北面南的土坯房,這在滿族人家中是最為常見。以下就對四個少數民族的民居特點的一個簡要闡述。

一、滿族民居特點

四合院

東北民居具有濃郁的地區特色,是中國傳統民居建筑重要的組成部分。毋庸諱言,北京四合院是中國民居中極具代表性的房子了,但北京四合院也是東北民居的一種異地建筑,是當年滿族人從東北帶到北京的。對外封閉,對內開放,是四合院式民居建筑的一個重要特點。重門深院,外人不容易進入,大門一關,便與外面隔絕。對外封閉,不容易與外界接觸,可以減少或避免外力對家庭生活的干擾。對內開放,可增強家庭成員之間的聯系,增強相互間的向心力、凝聚力,形成一種空間上的認同感。

口袋房

1、建筑特點-樣式

最典型的東北民居樣式就是坐北面南的土坯房,以獨立的三間房最為多見,而兩間房或五間房都是三間房的變種。口袋房是指,3間房多在最東面一間南側開門或5間的在又稱“上屋”,上屋里南、西、北三面筑有“∏”字型大土坯炕,叫做“萬字炕”,其中西炕為滿族人家放祖宗匣子的地方,是不許坐人的。房子坐北面南最根本的原因就是采光和取暖的需要,這一由自然環境造成的建筑格局的風格最后演繹成一種意識形態上的風俗習慣,甚至還發展成帶有等級性質的封建規則,人們觀念中以北為上,南面次之,甚至坐北面南成了君臨天下的代名詞。

2、建筑特點-走向

房子的走向,坐北面南的房子叫正房,面向東面或西面的房子叫廂房,東西廂房采光都不如正房好,所以人們都不愿意住廂房。從陽光照射的角度而言,人們把坐東面西的房子叫西廂房,坐西面東的廂房叫東廂房。有錢人家自然是不會少娶老婆的,東北人也不例外,第一個娶來的是原配,大老婆,住的地方自然就是正房了,所以原配又會根據其住的地方被稱為正房。二老婆三老婆等等自然要住廂房了,廂房又叫偏房,所以其他小老婆們也被稱為廂房。

大多數人家是不可能蓋很多走向的房子的,只能蓋一個走向的房子,那就是正房。只有有錢人家才有能力和需要蓋其他走向的房子,通常是在正房的兩端再蓋出東西廂房來,如果在正房前面再蓋一趟坐南面北的房子的話,這樣就圍起了一個方形的院子,這就是我們今人說的四合院。如果更有錢一點的話,就不僅僅是四合院這么簡單了,還要院中建院,院外建院,可謂三進三出。大門不出二門不進的典故也是源于東北民居的。

3、建筑特點-結構

絕大多數的老百姓的房屋,都是用土與茅草混合泥水而建,房頂是用茅草蓋的,行話叫苫,或者叫苫房。正因為房子是茅草苫的,所以就導致了呼蘭煙囪的出現。富裕人家蓋的房子自然是磚瓦結構的了,樣式也會多變一些,但無論怎么變化,其東北民居最基本的樣式是不會改變的,可以說是萬變不離其宗。

一般普通家庭會以房屋為中心的住宅一般都有四面透風透亮的大院子和菜園子。滿族的民居屋前有庭院,屋后有菜園,居住空間比較寬敞。在這個“開放”大院里,幾世同堂的大家庭可以自給自足,集工作、娛樂、休閑為一體。這樣的院落,也是滿族祭天、舉行婚禮、喪禮的場所。滿族所謂的“圍墻”即柵欄,由木板或樹枝做成,四處漏空,起到的只是不讓雞鴨等家禽跑出院子的作用。正房比大門口要高半米左右,外人可以從大門外往里到處張望,鄰里有交流的充分自由。

黑土炕

炕是滿族祖先在改造大自然的漫長歷史進程中一大創造,是由穴居進入文明生活的重要標志。而東北的氣候特點是冬季寒冷,而且時間也較長。在逐步有漁獵生活轉化為農耕生活后,才有了定居,開始修建美觀實用的住房了。“口袋房,萬字炕,煙囪出在地面上”,這句俗語形象、集中地反映了滿族民居獨特的建筑風格。

在悠久的歲月中,世世代代的滿族生息繁衍在溫暖的炕上,從呱呱墜地到成家立業再到撒手人寰都離不開它。口袋房”,又叫“斗室”,因其形如口袋和斗形而得名。一般是3問或5間,坐北朝南,房頂用草苫,周圍墻多用土壘成。門大多開在東邊,也有的中間開門,稱“對面屋”。進門便是伙房,又稱外屋。

西側或東西兩側為里屋,即臥室。臥室筑有南、北、西三面構成的火炕,這是滿族臥室的最大特點,稱“轉圈炕”、“拐子炕”、“蔓字坑”等等,滿語叫“土瓦”。一般南、北為大炕,東端接伙房爐灶,西炕是窄炕,下通煙道。

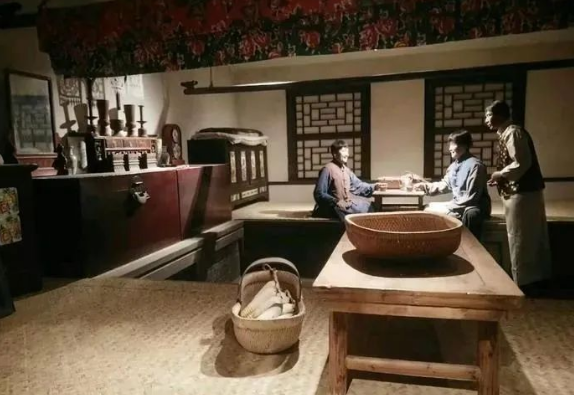

滿族的炕,集中體現了滿族人的居住方式。滿族傳統的帶炕房間配置對個人的性格和心理有很大的影響。盤腿坐在熱炕上,面對面地交談,更自然和親切。炕,集床、椅子、客廳等多種實用功能于一身。一鋪炕,就相當于今天的一張“床”,是房間里的活動場所,是一個縮小的“院子”,它有著大院的某些功能:大人在上面談話、休息、勞動;小孩們在上面滾打摸爬,嬉鬧玩耍。

門窗

門是獨扇的木版門,有木制的插銷;內門是雙扇木版門。外屋靠門側有一個小窗,俗稱“馬窗”。每窗分上下兩層,上層糊紙,可向內吊起;下層為豎著的二三格,裝在窗框的榫槽,平時不開,但可隨時摘下。

東北民居的窗戶通常是扁寬型的,木頭做的,比較小。窗欞是用小木條做成井字格然后糊上窗戶紙。窗欞格一般有方格型,梅花型,棱型等多種幾何圖案。糊窗所用的窗紙是一種叫“豁山”的紙,滿語稱為“攤他哈花上”,漢譯為麻布紙或窗戶紙,是用破衣敗絮經水漚成毳絨,再在致密的蘆簾上過瀝攤勻,經日曬而成的。這種紙堅韌如革,可用作寫牘,但最主要的是用于糊窗戶。這種紙應糊在窗戶的外邊,一方面可以避免窗檔中積沙,另一方面可避免窗紙因冷熱不均而脫落。窗紙糊上后,還要淋以油,這樣,既可增加室內的亮度,又可以使窗紙堅久耐用。“窗戶紙糊在外”也就成為滿族(關東)三大怪之一了。

伍索侖桿

滿族人家院內東南側立有“索侖桿”,上面有斗,是滿族祭天用的。斗內日常放些糧食、肉類喂烏鴉,傳說烏鴉曾經救過老罕王努爾哈赤。

滿族民居多方位地展現著世俗生活的畫卷,顯示著滿族特有的倫理觀念。在歷史的長河中,伴隨著滿族文化的傳播,滿族民居早已經成為了東北文化和中華文化的一部分,至今仍閃爍著熠熠光輝。

二、蒙古族民居特點

蒙古族住的是蒙古包,這是受他們風俗習慣的影響,因為蒙古族牧民必須隨著水源牧草不斷遷移,蒙古包的結構特點充分適應了這種游牧生活。蒙古包各部分之間的連接非常精巧方便,建筑拆卸和運輸都很容易,而且美觀實用,風雪來臨時,包頂不積雪,大雨沖刷包頂不存水,圓形的結構還可以抵御風暴襲擊。氈的厚度可隨季節增減。底部的圍氈,天熱時可以卷起通風。

由于蒙古還包屬于活動性的建筑,不需要磚瓦等材料,也不需要挖土打地基,僅僅用牛羊的毛皮和少量木材就可以了,對于保護草原的生態植被具有積極的意義。蒙古是包白色的表面,還裝飾著由紅、藍、黃等顏色布料做成的如意花紋,充分體現了功能需求和審美需求的統一。

三、朝鮮族民居特點

無論什么類型的朝鮮族傳統民居,只要走進房屋,就能看見一個很大的炕。炕是朝鮮族人在室內的主要活動空間,親友們在炕上圍桌對飲,婦女們在炕上做活計,孩子們在炕上玩耍。炕大,散熱面積就大,屋里到了冬天就會顯得特別暖和。在延邊地區朝鮮族房屋內的灶坑更是別具一格,它下陷在地下,底部低于地面,上部還有蓋板,而蓋板和鍋臺、炕面形成了一個平面。這種灶坑既好燒、又衛生。

四、鄂倫春族民居特點

住在深山里的鄂倫春族的傳統住宅叫“斜仁柱”,又叫“斜柱”,意為“木桿屋子”。它是一種用二三十根五六米長的木桿和獸皮或桃樹皮搭蓋而成的簡陋的圓錐形房屋。“斜仁柱”的搭建是先用幾根頂端帶枝杈、能相互咬合的木桿成一個斜度為60度的圓錐形架子,然后將其他木桿均勻地搭在這幾根主架之間形成一個傘狀的骨架。上面再覆蓋上狍皮或樺樹皮,這樣,夏天可防雨、冬天能御寒的“斜仁柱”就建成了。

“斜仁柱”的頂端要留有空院,以便里面生火時透風出煙,又可采光。南側或東南還要留出一個讓人進出的門。仙人柱上的覆蓋物要根據季節的更迭而變換。冬天氣候寒冷,多用狍皮覆蓋。到了春天,天氣漸暖,就可以換樺樹皮了。

“斜仁柱”的內部陳設也很簡單,主要是住人的鋪位。鋪位有兩種:一種是地鋪,即直接在地上鋪上木頭、干草、樺樹皮、狍皮等;另一種是床鋪,即在地上立木樁架床。每個仙人柱一般三面住人,一面是門,當中有一堆火取暖,上面吊一口小鐵鍋,以便煮肉做飯。

“斜仁柱”的結簡單,拆蓋很容易,它是鄂倫春族游獵生活的產物。現在的鄂倫春族已從深山里搬了出來,許多房舍都改建為外表美觀的磚瓦土木結構房屋,院落布局和室內陳設和一般村鎮差異已經不大。

五、總結:東北民居特點

以上是對四個少數民族的民居特點的一個簡要闡述,從總述上來看,雖然四個少數民族由于民族風俗不同,住宅的格局也有差異,但是由于都處于我國東北地區,所以有這樣一些共同點:

一是住宅建筑適應北方的氣候,大多數房子都是坐北面南的,由于在北方,冬季寒冷且漫長,日照時間比較短,房屋坐北面南能夠最大限度地獲取日照。房子里的采暖方式也比較特殊,定居房屋多用火炕采暖,火炕和灶臺相連,在燒水煮飯的同時,火炕也被燒熱,一舉兩得。而游牧地區則采用蒙古包等氈房的形式,蒙古包的圍氈,具有極強的隔風保暖功能。只要屋內有火,即可溫暖如春。

二是住宅建筑適應當地的發展,不論住宅在什么地方,不論是草原、平原,還是山林地區,建筑選材都是就地取材。之前,少數民族地區往往生產力比較低下,就地取材就成為一個非常重要的營建措施。用比較容易得到的泥土、木材等建造房屋,經濟實用。另外建筑適合當地的生產方式,少數民族多處于偏遠地帶,因此,為了生存,在大自然中具有極強的適應能力。游牧民族多使用便于拆裝的氈房、蒙古包,適合遷徙的需要;以農業為主的民族定居下來,用土坯和磚瓦建房,適合長期的居住。

中華各族文化交相輝映,歷久彌新。各民族建筑文化作為中華文化不可或缺的組成部分,是后世整體認知中華民族悠久歷史的珍貴資源,更是一幅展現各民族文化互鑒融通的恢宏長卷。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|