中國傳統文化與中國古典園林有著不可分割的聯系,縱觀其發展的歷程,儒家文化一直是園林主題的重要組成部分,作為清代皇家園林的代表,圓明園里都蘊含著哪些儒家文化元素?在園林營造中又是如何運用的呢?

1、大一統

儒家推崇“大一統”,以天下統一為治國目標。清朝前期,一直存在著統一和分裂的斗爭。清帝為表示自己是天下一統的共主,也表示統一九州的決心,在圓明園建筑設計中,非常注重大一統思想的體現。

圓明園的地形地貌呈現西北高、東南低、河水東南流的總趨勢。“園內山起于西北,高卑大小,曲折婉轉,俱趨東南巽地,水自西南丁字流入,向北轉東,復從亥壬入園,會諸水東注大海,又自大海轉而向南,流出東南巽地,也是西北為首,東南為尾,九州四海俱包羅于其內。”

西北高、東南低的地勢以及水系走勢和“天下之大勢”是相吻合的,“九州四海俱包羅于其內”,這正是清帝所追求的效果。雍正開始對圓明園全面擴建之前,先讓山東德平縣知縣張鐘子、潼關衛廩膳生張尚忠察看圓明園風水。這兩個人的結論是:圓明園的風水能夠“清寧位育,永鞏皇圖。”雍正帝依據風水理論,制定了圓明園擴建的總體規劃。

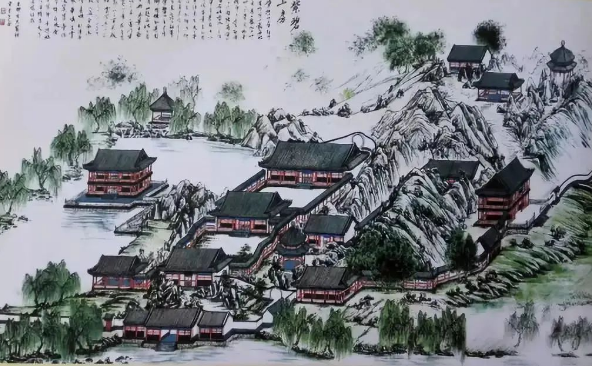

△圓明園西北角的“紫碧山房”,有全園最高的假山,代表著西北的昆侖山。

△園內最大的人工湖——“福海”,象征著東海。

圓明園山形與水系相呼應,正合堪輿家所確定的天下山川之大勢,充分體現了清帝的大一統思想。

圓明園核心的九州景區取自“禹貢九州”,以“九洲清晏”為主,環繞后湖,開辟九個島嶼,寓意整個天下。九州是中國的象征,而皇室則是帝國的中心。雍正作為天下共主自言“不求自安而期萬方之寧謐,不圖自逸而冀百族之恬熙。”

“萬方安和”位于后湖九島的西部,建于雍正年間,在水中構筑臺基,基上架“萬”字形殿宇,作卍形,為一組大型水景,意是天下四方均歸大清王朝統治,并且“天下廣域,安寧和平”。乾隆說建造萬方安和的目的是“萬方歸覆冒,一意愿安和。”

雍正帝和乾隆帝時期是清朝建立大一統國家的重要時期,上述景觀的建造反映了清帝締造華夷一家、四海一統的大一統帝國的決心。

2、孝道

歷代統治者奉行以孝治天下的理念。《孝經》認為“夫孝,德之本也。又,天之經也,民之行也”,《弟子規》開篇就是“圣人訓,首孝悌”。孝是儒家文化中極為重要的內容之一。提倡孝道是治世的需要,歷代統治者大力提倡“孝道”,標榜“以孝治天下”,把儒學主要經典之一《孝經》推崇到極致。雍正帝在《圓明園記》中說“朕嘗恭迓鑾輿,欣承色笑,慶天倫之樂,申愛日之誠。”圓明園成為清帝奉行孝道的重要場所。

“長春仙館”是乾隆當皇子時讀書的場所,待其即位后,逢良辰佳節,即把皇太后從暢春園迎奉到長春仙館暫居。乾隆的《長春仙館》描繪了長春仙館的歷史和冬暖夏涼的特點,并抒發了他給皇太后祝福的心情:“常時問寢地,曩歲讀書堂。秘閣冬宜燠,虛亭夏亦涼。歡心依日永,樂志愿春長。階下松齡祝,千秋奉壽康。”

清帝還通過寺廟建筑的營建,殿內先祖的供奉布置及景點的題額表現孝道。圓明園內代表孝道的景觀還有“鴻慈永祜”。“鴻慈永祜”又稱“安佑宮”,在圓明園的西北隅,高聳宏峻,氣氛肅穆,這種太廟之外的祭祀祖先的廟宇又叫原廟,朱扉黃瓦,乾隆皇帝即位后內供奉康熙、雍正的神御。“鴻慈永祜”之意就是祈求康熙、雍正兩位先帝保佑大清江山太平長久,當然也有報恩、忠孝、尊親的用意。每年四月初八日,皇帝“率領諸皇子近侍拜謁,其朔望薦熟徹饌,一如生時禮。”清明節“在園則展拜安佑宮,亦舊例也。”清帝宣揚其崇尚忠孝尊親,以此經國治世。

3、觀稼驗農

農業是國家的根本,是封建社會經濟的基礎,這就是儒家所提倡的“農本”思想。儒家認為“民為邦本”,而“民”的主體是農民,重視農業,也就是保邦固本。重農是統治者的共識。清朝皇帝既便在園居時,也通過建造景觀來表達重農的思想,提醒自己不忘稼穡之苦、農耕之艱,以體恤農民,保固邦本。雍正帝《圓明園記》中曰:“至若憑欄觀稼,臨陌占云,望好雨之知時,冀良苖之應候。則農夫勤瘁,穡事艱難,其景象又恍然在苑囿間也。”

雍正帝即位后,繼承了康熙帝在御園觀稼驗農的傳統。圓明園中的田字房、耕織軒等景點,目的是觀稼驗農。

田字房在乾隆時改成澹泊寧靜。關于田字房,乾隆在即位前寫的《田字房記》中揭示了田字房的用意,“其北則稻田數畝,嘉禾生香藹聞于室,蓋我皇父重農之心,雖于燕閑游觀之所,亦未嘗頃刻忘也。”即胤禛建設田字房是為了向天下顯示其重農的思想。

耕織軒周邊也是一片田園景色,雍正帝在《耕織軒》詩中曰:“軒亭開面面,原濕對畇畇。禾稼迎窗綠,桑麻窸地新。檐星窺織火,渠水界田畛,辛苦農桑事,歌詩可系豳。”

乾隆帝在《圓明園后記》中說在園內開辟田廬是為了“驗農桑”,其代表建筑景觀是“北遠山村”“多稼如云”等。

“北遠山村”由北苑山房改建,位于大北門內偏東,好似一派江南水鄉風光,“村落鱗次,竹籬茅舍,巷陌交通,平疇遠風,有牧笛漁歌與舂杵應答。”這里有水村圖、稻涼樓、繪雨精舍、皆春閣等,都與農事有關。乾隆帝詩中描繪了這里的農忙景象,“田間野老騎秧馬,術上牯牛轉水車。”在這里,乾隆可以“驗農功勤”,可以“樂彼五谷熟”,可以看到耕地、播種和收獲的過程。

“多稼如云”位于圓明園北部、濂溪樂處以北,周邊桃林、蓮藕、稻田連片,稍東南有“湛綠”。“鱗塍參差,野風習習,袚襫蓑笠往來,又田家風味也。”乾隆賦詩詠此景道:“稼穡艱難尚克知,黍高稻下入疇咨。弄田常有倉箱慶,四海如茲念在茲。”意思是說圓明園中的試驗田獲得豐收,但不代表全國各地都如此,深知稼穡的艱苦。

中國封建社會以儒家思想為統治思想,歷朝歷代的帝王莫不如此,清朝政權也不例外。在建造皇家園林時,亦以儒家文化元素為主基調來進行設計,這一點從皇家園林建筑的題名和內涵方面得到了體現。儒家文化元素的景觀化,是圓明園造景的一個特點,儒家的政治、道德、倫理等思想通過景觀得以直觀地體現和宣揚,最終目的還是為了鞏固清王朝的統治。《御制圓明園圖詠·跋》中的一句話,很好地表達了乾隆的這種良苦用心,“臨殿宇而思鴻業之克纘,憑亭榭則思栽培豢養之厚澤。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|