提起魏晉,總能讓人想起名士戴著綸巾,踏著木屐,姿容若天人,飲酒集會,瀟灑無比。譬如何晏、潘安,還有那迷倒了一個時代的竹林七賢。動蕩的魏晉南北朝,如果還有值得稱贊的地方,應該就是文學成就。

那是三曹父子的建安風骨,還有流傳的建安七子。采菊東籬下的陶淵明,也是出自東晉。這些戰亂里的詩人,有著獨樹一幟的風格。面對理想的偉大抱負,面對人生的積極態度,面對戰亂的慷慨悲涼。在矛盾中,形成了魏晉南北朝時期,獨有的文化,獨有的個性審美。

《高逸圖》(阮籍部分)

其中最突出的審美特點,是一種樂天知命、逍遙游放,追求個體生命內心的自適和滿足,就是以陶淵明為代表的“任自然”的詩意化內在生命態度。

在這樣的時代審美風尚影響下,陶淵明辭官歸隱,不僅僅是真性情的一種召喚,也是自然生活美學在魏晉文人身上的精神投射。從陶淵明的初仕、初隱、再仕、再隱的反復中看出,陶淵明看重的,一是經濟收入,二是自由和尊嚴。最好能同時具備,如果不能,寧可拋棄收入,確保個人的自由。陶淵明說“性本愛丘山”,強烈表達了他的情感態度和價值觀念。

“種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。”(《歸園田居·其三》)“種苗在東皋,苗生滿阡陌。雖有荷鋤倦,濁酒聊自適。”(《歸園田居·其六》)在這些詩作中,陶淵明種豆、種苗、種桑、除草,雖然披星戴月,辛苦疲勞,但他感覺其樂無窮,其趣無窮。因為陶淵明的勞動與一般農夫的勞動不一樣,他的勞動中有月亮的詩意,有濁酒的適意。勞動不覺其累,濁酒不覺其苦。

陶淵明

另一種是“粉帛不去手”的外在審美。“貌若潘安”已經成了稱贊男子美貌的代名詞。潘安是古代四大美男之一,要知道潘安不僅美在資儀,他也是西晉著名文學家、政治家。潘安年輕時,拿著彈弓到洛陽城外游玩,那時男子出行拿彈弓很時尚,路上女子們見了便把他圍起來。“每行,老嫗以果擲之,滿車。”婦人還爭相扔水果給他,每每滿載而歸。

魏晉名士為了修飾容貌,攬鏡自照、撲粉熏衣是常有之事。那么魏晉美男子的外在條件都有什么呢?一是外形身高,二是皮膚白皙,三是眼睛閃亮,四是風度儀表。男子除了膚色白皙,還要面若桃花。此外,薰香在魏晉也很流行,相當于現代的噴古龍水。不僅衣服要熏得香香的,枕頭內也要擺放香料。出門時,更是要在腰間懸掛一只香囊。

身材高大的代表人物就有嵇康,《世說新語·容止》記載:“嵇康身長七尺八寸(約1.88米),風姿俊秀。”人們贊嘆:“肅肅如松下風,高而徐引。”

為了皮膚白皙,有兩招。一是剃須,魏晉美男們很另類,他們不喜歡胡須,紛紛將胡須剃除干凈,美得比較陰柔;二是敷粉,男人一白遮百丑。據說,魏晉時期銅鏡已經很普及,當時的貴族男性出門去,鏡子粉撲隨身帶,走一段路就要拿出來撲粉補妝。

說到眼睛,必須是“眼如點漆”,黑白分明。比如王戎,外貌的過人之處在于眼神,而只憑借過人的眼神,王戎就可以躋身于美男之列。而且眼神須是清澈的,最好是“閃閃巖巖下電”,就是我們現代人所稱的“電眼”。

風度儀表方面,代表人物有王義之。《世說新語》述,看見王義之“飄如游云,矯若驚龍”,游云縹緲不受羈絆,驚龍指有帝王之態。前者暗示男性的瀟灑,后者形容矯健而有威嚴,說明魏晉非常重視男性風度與儀表之美。而外在儀表最終還是歸結于內在知識的深淺與豐薄。

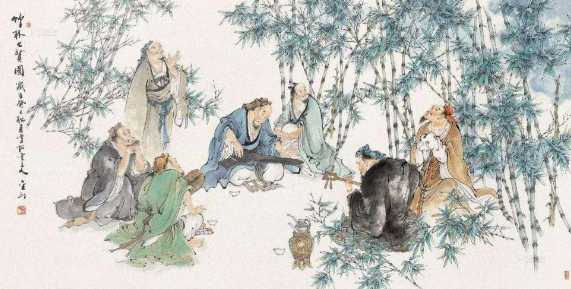

竹林七賢圖

魏晉是美的,魏晉的社會現狀和生存環境激發了名士一種蒼涼的美。當時漢末的烽煙尚未飄遠,特殊的時代造就了一批特殊的士人,士人們多特立獨行,又頗喜雅集,積極尋找自由的精神世界,并追求內在人格的覺醒。他們的性格豐富復雜,雅俗兼備,并不是我們想象的那番“文質彬彬”,或放誕不羈,或瀟灑飄逸,或曠達超遠,王謝風流已然消散在了歷史之中,這種魏晉名士風骨只留下點點痕跡,供后人無限感慨。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|