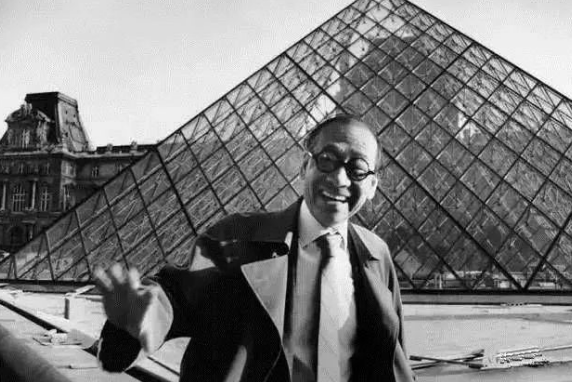

作為建筑師,貝聿銘不僅設計出了本世紀一些最漂亮的內部空間和外部結構,他的成就早已超出建筑本身,因為他還關注建筑的外部環境,使他的作品能跟周圍的事物相得益彰。

貝聿銘拒絕把自己禁錮在建筑設計這個狹窄的領域,過去40年間,他不僅僅設計了大量的商業建筑、政府大樓、文化機構,還將目光投向了中低收入家庭的住房設計。由他設計的住房因為用材的廉價和多功能化給低收入者帶來了福音。

——普利茲克獎基金會

貝聿銘

1917年4月26日,貝聿銘(IeohMingPei)出生于廣東廣州。

1927年,就讀于上海青年會中學。

1935年,就讀于賓夕法尼亞大學建筑學院,之后轉至麻省理工學院(MIT),改學工程專業。

1940年,獲得麻省理工學院學士學位。

1948年,獲得哈佛大學建筑學碩士學位。

1948年—1960年,任職于韋伯納普建筑公司(Webb&KnappRealEstateCorp)。

1955年,將韋伯納普建筑公司建筑研究部改組為貝聿銘建筑師事務所,并獨立執業。

1958年—1965年,任職于I.M.Pei&Associates。

1960年起,離開韋伯納普建筑公司,成立了自己的建筑公司。

1961年—1967年,在美國大氣研究中心的設計中逐步形成個人風格。

1968年—1978年,在美國華盛頓國家藝術館設計的成就得到世界盛譽。應法國總統邀請設計的盧浮宮擴建是其一生建筑事業的最高成就,被譽為“將為20世紀建筑留下杰出之篇章”。

1967年,當選為美國藝術與科學院院士。

1996年,當選為中國工程院外籍院士。

貝聿銘一生獲獎無數,美國建筑學會金獎、法國建筑學金獎、日本帝賞獎、普利茲克獎及里根總統頒予的自由獎章等,被譽為“現代建筑的最后大師”。

而蘇州博物館是這位“現代主義最后一位建筑大師”送給家鄉的禮物。

選址圣地

蘇州博物館本館選址位于歷史保護街區范圍,緊靠世界文化遺產拙政園和全國重點文物保護單位太平天國忠王府。具體在忠王府以西,東北街以北,齊門路以東和拙政園以南地塊,占地面積約10750平方米。

該地塊被貝聿銘先生稱為“圣地”,在這一地塊上設計博物館是“人生最重要的挑戰”。

傳統與現代結合

“在這里設計博物館很難很難,既要有傳統的東西,但又一定要有創新,傳統的東西就是要運用傳統的元素,讓人感到很協調、很舒服;創新的東西就是要運用新的理念、新的方法,讓人感到很好看,有吸引力,因為時代是在發展的。——貝聿銘”

貝聿銘保留蘇式建筑的斜坡式元素進行創作。去形取神,代入充滿現代感的建筑線條,讓整個建筑看起來更加簡潔大方,立體空間感十足。而傳統的木梁結構,被輕型的鋼鐵和混凝土重新詮釋。讓建筑更好的繼承了蘇式園林的傳統建筑特色的同時,又有著現代建筑藝術利落的幾何造型,以及完善的人文功能空間。

蘇州博物館延續了許多貝聿銘設計中的幾何和視覺元素(正方形、三角形和金字塔),也借鑒了許多傳統的蘇式建筑,白墻灰瓦,錯綜復雜的園林建筑。將博物館置于院落之間,使建筑物與其周圍環境相協調,而博物館的主庭院則是北面拙政園建筑風格的延伸和現代版的詮釋。

圖源:觀筑遺產

新的博物館庭院,展區設計以及庭院造景都擺脫了傳統的風景園林設計思路,簡潔新穎,展廳圍繞著回廊,而回廊圍繞著中央庭院,環環相扣,在調節景觀的同時為內部庭院創造隱私和親密感。借鑒宋代山水畫中的“透視轉換”技法,使游客在觀展中又能探索園林中的景致。

片石假山,是整個后園的一個亮點所在。當時貝聿銘先生的靈感來源自蘇博里的一幅米芾山水圖。但是在挑選石頭的時候,貝聿銘先生并沒有選擇蘇州的傳統的太湖石。眾所周知,太湖石以“透”“瘦”“漏”“皺”的特點,在蘇州的諸多園林中都可以見到。

圖源:觀筑遺產

問其原因,貝聿銘先生則說用太湖石再來堆一個蘇州園林,永遠也堆不過獅子林。

貝聿銘先生最后特地選用山東的泰山石來進行加工切片,變成了現在眼前的這種小三角的樣子。為了讓石頭更有古畫感,加工后的石頭特地用火槍燒了一下,這樣顏色會有深淺明暗的關系,可以更好的表現出水墨畫中的那種濃墨深淺。

在煙雨朦朧季,遠觀白壁石繪,像極了一幅層巒嶂的水墨山水圖。墻外的那片樹是蘇州著名園林拙政園的樹,換句話說,借用拙政園的景,讓整個畫面感更加生動形象。

可以說,貝聿銘先生設計的這面墻正是他對于傳統和現代探索中的另一重要元素。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|