祁門是中國紅茶之鄉,古醫學十分繁盛,特別是明清時期,名醫迭出,御醫眾多。許多專家學者稱祁門為“山區經濟小縣,新安醫學大縣”。在不斷深入研究祁門古醫學的同時,如何打好祁門御醫品牌,重振傳統醫學雄風,推進祁門經濟社會快速發展,成為了一個無法回避的新課題。

歷史上,祁門名醫迭出,良醫代代相傳。祁門縣城樸墅人汪機即是新安醫學奠基人。他因母親長期患病而放棄科舉功名之心,隨父學醫,努力鉆研,醫術日精。《明史李時珍傳》記載:吳縣張頤,祁門汪機,杞縣李可大,常熟繆希雍,皆精通醫術,為當時名冠全國的四位醫學大師。

明代,祁門人徐春甫也被公推為新安醫學理論的奠基人之一,他發起并組建了中國也是世界上的第一個醫學學術團體“一體堂宅仁醫會”;近200萬字的巨著《古今醫統大全》位列公認的中國醫學史上“十大醫學全書”之一。作為新安醫學的發源地,祁門名醫眾多,加之祁術,祁蛇等久負盛名和其他豐富的中藥材資源,還有徽州人愿意埋首苦讀的治學精神——祁門“盛產”御醫。有據可考的宮廷御醫有21位,祁門因此被譽為“中國御醫第一縣”。

祁門御醫中有父子御醫、兄弟御醫、師生御醫等。已知最早的御醫為南鄉人康城,大致是明景泰(1450)到正德(1505)年間人。明代的20位祁門御醫,主要集中在嘉靖到明末這段時間內。那時的明代太醫院,有數名祁門人同時擔任御醫,如與徐春甫同時的就有汪宦和胡鈇。

在祁門縣的西北部、國家級自然保護區牯牛降山腳下,有一個四周群山環繞的歷溪古村。從宋朝開始,一支王姓子弟來到這個世外桃源般的古村落,聚族而居,繁衍至今。到明朝時,這個遠離塵囂的村落出了一位名震京師的御醫——王琠。

嘉靖二十九年(1550)初夏皇子得病,雖經御醫治療,但仍舊不見好轉,王琠的治療讓皇子藥到病除,嘉靖皇帝聽說后,對這位來自大山深處的“神醫”刮目相看,便下詔:將王琠留作御醫。當時,王琠已經53歲。從這以后,他在皇宮供職前后大約15年。在京城,他除了為皇室服務,還為宰相等達官貴族乃至錦衣衛等機構的官員出診看病,時人稱他“其見如神,其膽如斗”。雖然名聲遠揚,但王琠并不貪圖榮華富貴,在其大約70歲時,主動要求告老還鄉,返回祁門老家歷溪村。

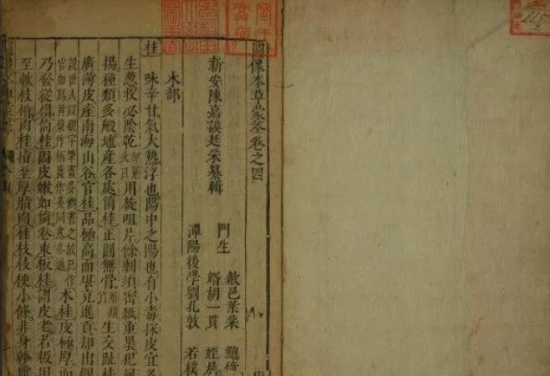

明代祁門人陳嘉謨,精研軒岐之術,成為一代醫藥名家。他精研本草,視之為“方藥之根柢,醫學之指南”。認為俗醫誤治殺人,多因未能深知本草。因此在授徒之中,便將熟知本草作為其首要的基本功。發現當時流行的本草典籍不太適合初學者閱讀,乃取《大觀本草》、《本草集要》、《本草會編》三家之長而避其短,會通而折衷之,著成《本草蒙筌》。因其撰于晚年,于文于醫,均已爐火純青,尚復“凡五易稿,七閱歲而始成”,實是難能可貴。故此書雖為童蒙所作,仍不失為巨制精品,李時珍撰《本草綱目》,赫然將其列為重要的參考典籍之一。

祁門古代之所以能涌現大批醫學名家,因為他們均受“不為良相,便為良醫”等古徽州文化的影響,并且與祁門良好的生態而盛產大量名貴中藥材息息相關,因而歷代醫家人才輩出,代代相傳。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|