我們現在考察一個時代或地區的經濟發展水平與平民生活水平,通常會采用人均GDP的數據。不過,如果我們要考察的對象是古代呢?比如800年前的宋代。

假設我們可以計算古代的人均GDP,問題當然迎刃而解,可是,要估算出古代的GDP,從技術上來說幾乎是不可能的,盡管有一些學者在做方面的研究,比如英國的經濟史學家安格斯·麥迪森提出:“在960~1280年間,盡管中國人口增加了80%,但人均國內生產總值卻由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后一直到1820年都保持著此水平。”但這只是個人的猜測而已,并非得自充分的數據分析;至于網上有人說宋代GDP占當時全球的60%、70%、80%,云云,更是無稽之談。

那么我們換一套指標,比如用政府的歲入或者年鑄幣量來衡量。從史料的角度看,不管是政府歲入,還是年鑄幣量,都有詳細的文獻記載,采集樣本并不困難。但歲入反映的只是政府的財政規模,鑄幣量反映的是當時的經濟規模,雖然跟經濟發展水平有關,卻不能直接體現出平民生活水平。因此這兩套指標都不是我們的最優選項。

這個時候,最可行、可取的指標也許就是勞動力價格。常識告訴我們,在排除了惡性通貨膨脹的情況下,勞動力價格越高,通常意味著下層平民的收入越多,他們的生活水平也水漲船高。不過,在浩如煙海的史料中尋找勞動力價格記載,有如大海撈針。好在從《宋會要輯稿》以及一部分宋人筆記、奏稿、方志中,我們可以采集到比較多的樣本,王仲犖、鄭宜秀的《金泥玉屑叢考》與程民生的《宋代物價研究》也都收錄有多份宋朝勞動力價格樣本。在前輩研究的基礎上,我們完全可以還原出宋代勞動力價格的大體水平。

官營手工業的薪資水平

首先我們需要將宋朝官員的俸祿剔出指標之外。許多人都知道宋代的官員俸祿比較高,但俸祿只代表當時少數社會精英的收入,并不能反映一般平民的收入水平。我們將關注對象放上宋朝的城鄉雇工身上——他們代表了一個龐大的下層平民階層。

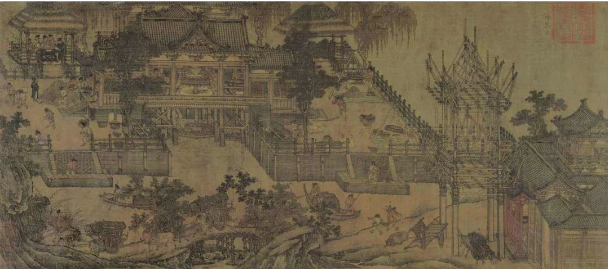

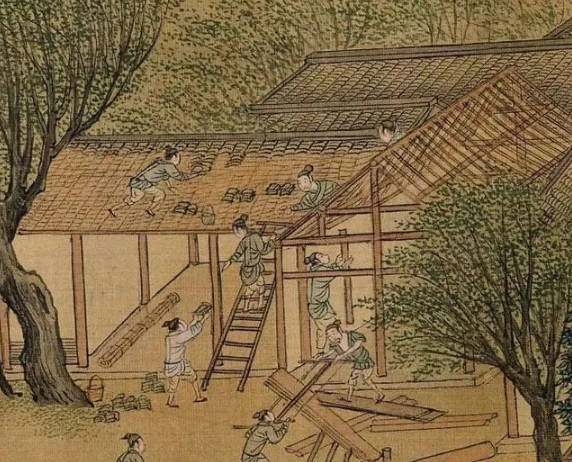

我們知道,宋代有比較發達的官營手工業,從兵工廠、鑄幣廠、礦場,到綾錦院、水磨坊、釀酒廠、造船廠,等等。這些官營手工業坊場除了使用一部分兵匠之外,還雇傭了大量民匠。根據郭玉峰先生的研究,宋代京師手工業各部門雇傭的勞動力總數,在2萬人以上,地方各州縣官營手工業的雇傭勞動力總體規模,也在2萬人以上,合計超過4萬人。這應該是保守的估計,因為按照周寶珠的研究,北宋時,僅東京的官營手工業工匠與管理庫務的技術人員,就有8萬人以上。

如果再算上民間手工業雇傭的工人,規模更是驚人,當時有些大型礦山,往往吸引十余萬人采礦,“信州鉛山縣出銅無算,常十余萬人采鑿”;“(韶州)岑水聚浮浪至十余萬,所收銅已患無本錢可買”。由于韶州的銅產量太大,地方政府居然缺乏足夠的本錢收購產品。按漆俠先生的估算,“宋神宗時期全國手工業者(含手工業主與工匠)可達80萬戶左右,甚至還要多一些,而這一數字,約占當時總戶數的5%~7%”。難怪宋人說,“古之工,居民之一;今之工,居民之百。”

宋朝官營手工業部門雇傭工匠是不是要支付薪水呢?如果按照明代前期的匠籍制,工匠服役是不領薪的,全國工匠被編入匠籍,分為輪班工匠、住坐工匠,輪班工匠須定期赴京師無償服役,路費自帶,服役時間一般為三個月;住坐工匠則就地服役,每月服役十天,政府發給一點伙食津貼。但宋代并無匠籍制度,官營手工業部門的工匠一部分來自“差雇”(強制性雇傭),大部分來自“和雇”(自愿雇傭),不管是差雇,還是和雇,政府都需要支付工資。那么工資水平如何呢?

宋初開寶四年(971),監綾錦院的梁周翰說:“在院見管戶頭,逐人料錢七百文,糧三石五斗,口食米豆六斗;各用女工三四人,每人月糧二石,米豆又六斗。”可知綾錦院的工頭(戶頭)每月工資為700文錢,再加3.5石糧食、0.6石米豆;女工的月薪為2石糧食、0.6石米豆。宋初糧食價格比較低廉,京師一石糧大約值500文錢,計算下來,宋初綾錦院的工頭日薪約為92文,女工日薪約為44文。

北宋天圣年間,山西解縣、安邑的官營制鹽場,“籍民戶為畦夫,官廩給之,……歲二月一日墾畦,四月始種,八月乃止”;“兩池畦戶總三百八十,以本州及旁州之民為之,戶歲出夫二人,人給米日二升,歲給戶錢四萬”。每戶一年出2丁,服役7個月,可領到工資4萬文。也就是說,一名畦戶的日薪是95文錢,外加二升大米,合計當在100文以上。

崇寧年間,朝廷校書省雇請書工謄寫三館書籍,“每月各人支錢三貫五百文,每日寫字二千五百”。月薪3500文,折成日薪,約為117文;按字數計算,每21個字給一文錢。

宣和二年(1120),朝廷祠祭時雇請的樂工日薪為:“上中下樂工、舞師各一百文;色長二百文;副樂正、樂師共六人,各三百文;樂正共二人,各五百文。”樂工依其級別,日薪標準分別為100文、200文、300文、500文。

南宋建炎年間,在急遞鋪傳遞軍事情報的通訊兵,“每日添支食錢三百文省,每鋪并限三刻承傳,置歷批寫時刻”。日薪是300文省,約230文。

紹興元年(1131),高宗下詔,“修內司工匠已降指揮,每日添支食錢一百文,可每日更添支一百文,仍自除降指揮日起支。”朝廷給修內司的工匠每日加薪100文,可知南宋初年修內司工匠的日薪當在100文錢以上。

紹興初年,軍器所的工匠收入為:“下等工匠每月糧二石,添支錢八百文,每日食錢一百二十文,春冬衣依借支例。”以南宋初糧價,斗米約300文錢,2.5石糧可折合7500文錢,再加上月錢800文,每日伙食補貼120文,算下來,軍器所下等工匠的日薪接近400文錢。此外,每年春冬還可領取兩次衣服。

紹興四年(1134):徽州等地的急遞鋪通訊兵,“每日添支食錢一百五十文,每月一替”。日薪為150文。

紹興六年(1136),杭州和劑藥局的“專副知、手分,并日支食錢三百文,書手二百五十文,庫子、秤子二百五十文”,在國營藥鋪工作的職工,日薪為250文或300文。

紹興二十八年(1158),提領鑄錢所報告朝廷:“乞行下逐州府,如有鑄銅工匠愿投充近便鑄錢監工匠之人,更不刺軍號,日支食錢二百五十省、米二勝半,常加存恤,無至失所。”從之。可知鑄錢監工匠的日薪為250文省,再加2.5升大米,合計當在200足文以上。

還是紹興二十八年,郊祀所用儀仗的樂工,需要從市場上招聘,“旋行招補,至肆習之日,日支食錢四百文”。這些樂工的日薪是400文。

紹興末年,舒州官營酒務《在城酒務造酒則例》規定,“本務賣常酒月分,每日合用雜工一十二名,每名日支工食錢二百五十文省;酒匠一名,日支工食錢三百文省”;“本務賣煮酒月分,每日合用雜工一十五名,每名日支工食錢二百五十文省;酒匠一名,日支工食錢三佰文省”。舒州在城酒務的雜工日薪為250文省,約190足文;酒匠日薪為300文省,約230足文。

另據元豐年間的一項立法,“酒務鹽官年終課利增額,計所增數給二厘;酒務專匠,年終課利增額,計所增數給一厘。”酒務還會根據年銷售額的增長數,給予酒匠1%的獎勵。

南宋前期,福建路建溪茶場有“采茶工匠幾千人,日支錢七十足”。采茶工匠的日薪是70文。

淳熙五年(1178),秘書省雇人抄寫“諸庫寫本書籍”,“約計合書寫五千萬字,用錢五千貫省”。大約每抄寫10個字給一文錢。淳熙十六年(1189),朝廷編修日歷,雇書工抄寫副本,“每卷約五千字,雇工錢四百五十文。”也是大約每10個字一文錢。以每天可以抄寫2500字計算,日收入約有250文。

宋寧宗時,湖州甲局制造鎧甲的工匠,“其人在甲局,每日等差支錢,日二百,下至一百五十文”。日薪為150~200文。

開慶年間,明州作院“軍匠日支錢三百文,米二升,酒一升”;“下定海鄞縣奉化,照籍輪差,每四十日一替,起程錢各五貫,回程十貫”。明州兵工廠的軍匠日薪300文,外加大米2升、酒1升,合計應該有350文以上;如果派至定海、鄞縣、奉化等地服役40天,則給予15貫錢,折日薪375文。

慶元元年(1195),朝廷聘請來給疫區百姓治療流行病的大夫,“日支食錢五百文,其有全家疾患無人煎煮者,選募僧行管干,每日亦支食錢三百文。并各置歷抄記全活人數,事畢保明旌賞”。醫生的日薪為500文(會子?),助理的日薪為300文(會子?)。

嘉定三年(1210),朝廷修訂歷法,雇傭楷書書工二人,“謄寫歷書,照向來孫世榮等例,每人日支食錢四百文”,“限三個月了畢,如限滿未畢,并不支食錢”。日薪400文(會子?)。

嘉定六年(1213),朝廷雇請來謄錄科舉考試試卷的謄錄人,“空身入院,每日食錢五百十文”。日薪為510文(會子?)。

景定年間,建康府作院的工匠,“每名日支鹽菜錢一百三十文,米二升”。日薪是130文錢加2升米,約折合170文錢。

比較有意思的是,“掌造金銀犀玉工巧之物”的南宋文思院還實行“公積金”制度,工匠的工錢要抽出十分之一,存于本院,“專備工匠急闕借兌”,“不許妄亂從私支破,各置赤歷,分明抄轉,日書提轄監官,月終申解將作監,驅磨點對結押”。工匠急需用錢時,便可以申請借貸“公積金”。

現在,我們將官營手工業雇傭的勞動力價格樣本從低至高排列出來(單位:文):44、70、92、100、100、100+、117、150、150、170、190、200、200、200+、230、230、250、250、300、300、300、350+、375、400、400、400+、500、500、510。取其中位數,為230文;取平均數,約為248文。據此,我們相信,宋代官營手工業的工匠平均日薪,當在230文錢上下。從北宋初到南宋末,工人的日薪似乎有上漲的趨勢,這應該跟通脹有關。

民間傭工的工資水平

宋代龐大的非農業勞動力,除了被發達的手工業吸納之外,還有一部分流入市井,成為流動性的勞動力等待雇傭,城市也因此出現比較成熟的人力市場。

在開封,市民“倘欲修整屋宇、泥補墻壁;生辰忌日,欲設齋僧尼道士,即早晨橋市街巷口,皆有木竹匠人,謂之雜貨工匠,以至雜作人夫,道士僧人,羅立會聚,候人請喚……,磚瓦泥匠,隨手即就”。在成都,“邛州村民日趨成都府小東郭橋上賣工,凡有錢者,皆可雇其充使,令擔負也”。杭州的人情茶坊,也是傭工的聚集地,“又有一等專是諸行借工賣伎人會聚行老處”。

許多城市甚至有了類似職業介紹所的中介組織。開封市民“凡雇覓人力(男傭)、干當人(雜役)、酒食作匠(廚師)之類,各有行老供雇。覓女使(女傭)即有引至牙人”。這里的“行老”、“牙人”,都是介紹雇傭勞動力的中介。

杭州人“顧覓人力”,也可以找中介:“凡顧倩人力及干當人,如解庫掌事、貼窗鋪席、主管酒肆食店博士、鐺頭、行菜、過買、外出兒,……顧覓大夫、書表、司廳子、虞侯、押番、門子、直頭、轎番、小廝兒、廚子、火頭、直香燈道人、園丁等人,……俱各有行老引領;……府宅官員、豪富人家欲買寵妾、歌童、舞女、廚娘、針線、供過、粗細婢妮,亦有官私牙嫂,及引置等人,但指揮便行踏逐下來;或官員士夫等人,欲出路、還鄉、上官、赴任、游學,亦有出陸行老,顧倩腳夫腳從,承攬在途服役,無有失節。”中介組織還提供擔保:“如有逃閃,將帶東西,有元地腳保識人前去跟尋”。

那么當時民間雇傭的勞動力價格又如何呢?

北宋慶歷年間,“都下馬吉以殺雞為業,每殺一雞,得傭錢十文,日有數百錢”。在市場上幫人殺雞,每日可以掙到數百文傭錢,我們按200文計吧。

北宋中期,淮西有一名達傭,“傳者逸其名氏,傭不習書,未嘗知仁義禮樂之說,翳茨為居,與物無競,力能以所工,日致百錢,以給炊烹。或時得羨于常,則盡推贏易酒肉以歸,夜同婦子宴語”。這位淮西達傭,每天的傭金收入是100文錢。

富貴人家雇傭婢女,需要支付一大筆“身子錢”。北宋中期,有人給司馬光寫信要錢,“乞以鬻一下婢之資五十萬以濟其貧”。司馬光回信拒絕:“某家居,食不敢常有肉,衣不敢純有帛,何敢以五十萬市一婢乎?”兩人的通信透露了一個信息:當時鬻一婢女,需要五十萬錢,即500貫。宋人所說“鬻”,實際上是指雇傭,因為宋代的奴婢并非奴隸,而是受雇于主家的自由民,宋朝法律還規定了奴婢受雇的最長年限:“在法,雇人為婢,限止十年。”用500貫雇傭一個婢女,按10年的合同有效期計算,即每年50貫,折成日薪,約140文。

熙寧年間,四川九隴縣園戶石光義等人“各為雇召人工,每日雇錢六十文,并口食在外”。受雇于茶園,每日工價60文,并加口糧。

大約宋徽宗年間,州縣官往外地赴任,雇人搬家,“日給雇錢人二百,(搬運工)往往遠指程驛,務多得雇錢”,可知當時搬運工的日工價是200文以上。

南宋淳熙年間,“黃州市民李十六,開茶肆于觀風橋下,……其仆崔三,……月得雇值,不過千錢,當不足給用”。在茶肆打工,月薪1000文,日薪只有33文錢。

在南宋人洪邁的家鄉,“昔有小民,樸鈍無它技,唯與人傭力受直。族祖家日以三十錢顧之舂谷,凡歲余得錢十四千”。受雇幫人舂谷,日薪30文。

不過,淳熙年間,民間傭工的日薪多為100文錢,時任臨海縣令的彭仲剛說:“農工商販之家,朝得百金,暮必盡用。”不管是當傭工,還是擺地攤做點小生意,日收入通常都是100文上下。

都昌婦人吳氏,“為鄉鄰紡緝、漧濯、縫補、炊爨、掃除之役,日獲數十百錢,悉以付姑”。吳氏女給人打雜,日收入也是100文錢左右。

臨江人王省元,“失其名,居于村墅,未第時,家苦貧,入城就館,月得束修二千”。私塾先生的月薪為2000文,日薪約70文。

教師的束修其實因人而異,有些教師待遇則很高,如宋孝宗年間,鉛山周氏“歲又以十萬錢招延儒士,俾其幼稚學禮無缺者”。十萬錢即100貫,年薪100貫,折算成日薪,約270文。

大約淳祐年間,江西居民阿陳的女兒先是受雇于鄭萬七官家為婢,雇期七年,身子錢“止計舊會二百二十千”。幾個月后,鄭萬七官將阿陳女兒委托給信州牙人徐百二轉雇,“徐百二隨即雇于鉛山陳廿九,身子錢已增至七百貫矣”。可知此時雇傭一名七年期的婢女,身子錢大概需要220~700貫,折算成日薪,約600~1900文。這個身價很高了。不過請注意,這是以會子支付的價格。淳祐年間,會子已經貶值得厲害,1000文面值的會子只可兌換成60~260文的現錢,我們取其平均數,按1000:160的比率來扣除通貨膨脹的因素,可以估算出,當時婢女的日薪約為100~300文。

寶慶二年,士子李昴英考中探花之后,請了四名轎夫:“轎番四名,每月二十余千”。可知每名轎夫每月可得五貫多錢,日薪應該超過160文。

受雇于“極富貴家”的廚娘,身價則非常高,寶祐年間的價格是,“其例,每展會支賜,絹帛或至百疋,錢或至三二百千”。每做一場高檔宴席,照例可得200~300貫錢的賞賜。

我們還是將民間雇傭的勞動力價格樣本從低至高排列出來(單位:文):30、33、60+、70、100-、100、100、100、140、160、200、200+、270、300。取其中位數,為100文錢;取平均數,約為133文錢。我們認為,宋代民間雇傭勞動力的平均日收入,當在100文錢上下(廚娘的收入屬于特殊情況,我們未將她們納入統計),這個工價,遠低于官營手工業部門給出的薪資水平。

不過,100文錢應該是宋代下層社會的日收入基準線。北宋張耒《感春》詩寫道:“山民為生最易足,一身生計資山木。負薪人市得百錢,歸守妻兒蒸斗粟。”南宋袁說友的《舟人強以二鍰多取漁人之魚,余增百錢與之作漁》詩也說:“賣魚日不滿百錢,妻兒三口窮相煎。朝飧已了夕不飽,空手歸去蘆灣眠。”更有意思的一個例子是:“鄂之人有樂生者,任水鬻于市,得百錢即罷休。以其僦屋飲食之余,遨嬉于邸戲中。既歸,又鼓笛以歌,日以為常”。每天賺到100文錢,便不再做生意,回家吹笛唱歌。如此看來,一名宋朝底層平民,不管是打零工,還是砍柴、打漁,日收入大致都是100文錢。

公共工程支付的酬勞

宋人有時候還需要服夫役(工役),比如政府要修建某項公共工程(建城墻、挖壕溝、修水利等等),這時候就需要征用大量的民夫。

不過,不管是跟之前的時代(漢唐)比較,還是跟之后的時代(元明清)相比,宋人的夫役負擔是最輕的,這是因為,宋代的許多公共工程都使用軍人,用宋人的話來說,“古者,凡國之役皆調于民;宋有天下,悉役廂軍,凡役作營繕,民無與焉。”宋政府還將夫役折成貨幣征收,有服夫役義務的人丁向政府繳納現錢,便可免役,政府再用這筆錢雇傭工人,用宋人的話來說,“三代之民,以力事上,不專以錢;近世因其有無,各聽其便。有力而無財者,使效其力,有財而無力者,皆得雇人。人各致其所有,是以不勞而具。”而且,不管是征用的民夫,還是雇用的工人,宋政府都需要給予報酬,叫“工食錢”。

那么宋政府支付給民夫、工人的工食錢標準如何呢?

北宋慶歷七年(1047),余姚縣建造石堤,“歲發六千人,役二十日,費緡錢萬有五千”。計算一下,民夫每人每日可獲酬勞125文。

嘉祐六年(1061),諸州送納綱運的腳夫,“依圖經地里,每百斤百里支錢百文”。百里大致是一天的腳程,換言之,腳夫的日薪是100文錢。

元豐五年(1082),陜西征用民夫給前線運糧,“以和雇為名,官日給錢二百,仍使人逼之”,“民間騷然,出錢百緡不能雇一夫,相聚立柵于山澤,不受調”。政府支付每人每天200文的雇值,但人們仍不愿意受雇。

元豐七年(1084),朝廷下詔:“鄜延、環慶路如有合興工城寨,許和雇人,日支錢百,米二升。”修建城寨的工人,日薪100文,外加2升大米。

100文大概也是宋政府和雇民夫的日薪基準線。宋神宗年間,蘇軾在寫給皇帝的一篇報告中說,“一歲之戍,不過三日,三日之雇,其直三百”。

元祐年間,蘇轍上書朝廷:“朝廷本欲寬恤民力,故許出錢雇夫,若其錢足以充雇,則朝廷將復何求?今河上雇夫,日破二百而已。昨來京城雇夫,每人日支一百二十文省,則河上支二百文,已為過厚。”可知當時參加水利建設的工人,每日可得200文。

元祐五年(1090),宋政府開浚開封減水河,“和雇人夫二萬人,每人支官錢二百。州縣名為和雇,其實于等第人戶上配差,除官錢外,民間尚貼百錢,方雇得一夫”。政府出200文,民間倒貼100文,可知河工的市場價是日薪300文。

元祐七年(1092),宿州展筑外城,“役兵及雇夫共五十七萬有余工,每夫用七十省錢”,但蘇軾認為,“七十省錢,亦恐召募不行”。日薪70文省顯然偏低了,肯定雇不到人手。

崇寧四年(1105),平江府“措置興修積水,開浦置閘”,“工作日,應閘匠每人別給工錢一百文,米三升”。工匠的日薪為100文錢加3升米,折合約130文。

南宋紹興二十八年(1158),杭州修筑城墻,“工匠三百五十文,立扁手三百文,雜役軍兵二百五十文,各米二勝半,……已上并自興工日支,畢工日住”。杭州修城建筑工人的日薪為350文(會子?)。

宋孝宗年間,淮南政府招募災民興修水利,以工代賑,“一夫日與米五升,錢百五十”。日薪150文錢、5升大米,合計應該超過200文錢。

嘉定年間,永康軍修橋,“發郡少府錢,召堰匠九十人,始二月之吉,番休庚功,日四十五人,支庸百七十錢”。日薪170文錢。

寶祐六年(1258),四明(今寧波)政府為鎮壓海盜,征用“商販上戶之家出等大船二十二只”,并雇傭民兵,“每船以五十人為率”,“輪番下海巡逴,以鎮壓鼠狗之盜”,“每名本府月支錢五十貫,米一石二斗”。算下來,一個民兵每日報酬為1666文錢加4升大米。這里顯然是用會子結算。寶祐六年,第17界會子1000文只可兌換現錢56文,第18界會子1000文可兌換現錢280文,不知四明政府支付的是舊會還是新會,我們按舊會的最低匯率折算,1666文舊會約值93文現錢;再按當時江南的米價,升米約需三四十文錢,4升大米約模值150文,合計日薪大約240文。

還是將我們采集到的官府雇傭民夫的酬勞樣本從低至高排列出來(單位:文):70-、100、100、100+、125、130、170、200、200、200+、240、300、350。取其中位數,為170文;取其平均數,約為176文。兩相印證,我們相信,宋代政府征用、雇用民夫時,支付的平均日薪當在170文左右。這個酬勞略高于當時民間傭工的日收入。

現在,我們已經知道了,一名生活在宋代下層社會的非農勞動力,如果打零工,受雇于民間或個人,每日大概可以賺100文錢;如果應夫役之募,每日大概可以獲得170文的酬勞;如果在官營手工業部門工作,日薪則為230文錢左右。這就是宋代下層平民的大致收入水平。

宋人的生活成本

那么在宋代,一二百文錢的日收入,可以維持怎么樣的生活水平呢?單純看日收入,我們不能知道答案,還需要參照宋人的生活成本。

對于下層平民來說,最大宗的生活成本,無疑來自解決溫飽的開支。首先是“飽”的成本。一個人要吃多少米飯才算飽?宋人說,“健啖者,一飯不過于二升”;“良田萬頃,日食二升”;“日食米一升,歲用絹一匹,是至儉也”。一人日食一升米,可免挨餓;日食二升米,完全管飽;窮人家節儉一些,日食一升半可以了。一個五口之家,以三大人兩小孩計,小兒食量減半,每天有口糧6升,一家子差不多就能夠吃飽肚子了。

6升大米需要花費多少錢呢?宋朝的糧價,各時段、各地區的差異很大,我們只能說個大致。根據程民生《宋代物價研究》與黃冕堂《中國歷代物價問題考述》,可以知道,北宋前期的糧價甚是低廉,每石多在500文以下,北宋末、南宋初米價攀升到每石3000文,隨著時局安定下來,米價才恢復正常,每石約1000文,南宋末又漲至3000文左右。黃冕堂先生總結說,“整個兩宋時期的糧價石米僅在500~1000文之間”。我們現在按每石1000文的價格計算,6升米大約需要60文錢。

其次是“溫”的成本。一位宋朝官員說,“人之一身,每日所食,不過米一升,終年所衣,不過一兩疋,若酒食雜費,歲計不過百千,此切身誠不可闕。”但這是士大夫的花銷,下層平民當然可以更節省一些,“酒食雜費”可免就免,每年衣料一匹布足矣。宋代的布價,一匹300文、500文不等。一戶五口之家,一年用布3~4匹(小兒減半),需要支付1500文左右,分攤下來,每日約需積蓄4文錢。

如果想過上稍有些尊嚴與體面的生活,除了吃飽穿暖,每日還要一點副食吧?南宋寶祐年間,建康府的“實濟局”(福利院),“收養無告之民,以一百名為額,每名月支米六斗,鹽菜錢一十五貫文,柴錢五貫文,按旬給散。”這15貫的鹽菜錢為會子,按當時第17界會子1000文兌換現錢56文的匯率,值840文,平均每日為28文。一家子儉省過日子,鹽菜錢總得要三四十文錢吧。

出外打工,不能沒有棲身之所。在宋代城市,租房子非常方便,除了可以租住民間物業,宋朝京師與各州縣政府還提供了大量的公租房、廉租房,而且租金也不貴,比如澶州城內的出租屋,“每間賃錢有一百至二百文足,多是上等有力之家;其后街小巷閑慢房屋,多是下戶些小物業,每間只賃得三文或五文”,窮人家租住便宜的“閑慢房屋”,一日只要3~5文錢;即便是在首善之地東京,“樓店務”管理的公共廉租房,日租金也在15文以下,有時候政府還會蠲免幾天房租。

如此估算下來,一戶五口之家,一天最低的生活成本當在100文錢左右。程民生先生的研究也表明:“北宋至南宋前期,維持一個人生命的最低生活費用,折合成銅錢大約是20文左右。”五口之家即需要100文錢。這個判斷也合乎宋人自己的觀察:“農工商販之家,朝得百金,暮必盡用,博弈飲酒,以快一時,一有不繼,立見饑凍。”

也就是說,日收入只有100文錢的宋朝家庭,大致只能夠維持基本溫飽;日收入230文錢的家庭,小日子就可以過得比較體面一些。當然,發生了嚴重通貨膨脹的時期除外(如宋寧宗時,湖州甲局的工匠日薪為150—200文,但由于物價上漲,這個工資水平“只能養其一身,而不能養其一家”)。至于“有房廊之家,少者日掠錢三二十千,及開解庫、店業之人,家計有數十萬緡者,營運本錢動是萬數”,那些城市商人每日收到的房租就有二三十貫,生活顯然就非常寬裕了。

宋明平民生活水平的對比

下層平民日收入100~230文、日基本消費100文,放在歷史長河中,處于怎樣的歷史水平呢?如果以宋代銅錢對大米的購買力折算,100~230文錢相當于今日人民幣40~90元左右。又據國家統計局發布的數據,2015年,全國城鎮非私營單位就業人員的年平均工資為62029元(折成日薪約170元);全國城鎮私營單位就業人員的年平均工資為39589元(折成日薪約100元)。換言之,宋朝工人的收入水平雖然落后于今天的城鎮職工,但已相去不遠。

再來跟明代的勞動力價格做一番對比。之所以選擇明代,是因為國內主流歷史學者曾經提出“晚明資本主義萌芽”之說,而海外漢學家則相信宋代為中國近代化的開端,是“現代的拂曉時辰”。所以,我們有必要來比較作為“資本主義萌芽”的明朝與作為“近代化開端”的宋朝這兩個時代的平民生活水平。互聯網上也有許多網友在爭議宋朝與明朝哪個更富庶,但說法都很不靠譜。我們的立論,必須建立在嚴謹的數據比較之上。

黃冕堂《中國歷代物價問題考述》一書與胡鐵球《明代官俸構成變動與均徭法的啟動》一文,都采集了多份明代工價樣本,這里我們直接采用他們的研究成果。

《中國歷代物價問題考述》收錄的明代日工價樣本有13份,《明代官俸構成變動與均徭法的啟動》收錄的樣本有37份(含河工、舵工、水手、運夫、刻工、爐匠、石匠、轎夫等群體的工價),我們將它們從低至高排列出來(單位:文錢。以白銀結算的,按1兩銀兌700文錢折算成銅錢):7、7、7、9.1、10.5、14、14、14、14、14、14、14、17.5、17.5、17.5、17.5、19.6、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、21、23.1、24.5、24.5、25、28、28、28、28、28、28、30、32.9、35、35、35、60、60、70。還是取中位數,為21文錢;取平均數,約為23文。

也就是說,明代工匠的日收入,如果用白銀結算,以0.03兩最為常見;如果用銅錢結算,以20多文最為常見。這個計算結果,符合胡鐵球先生的判斷:“明代工價基本上集中在日薪2~4分(銀)”。研究宋明經濟史的劉光臨先生依據其他材料,也估算出一個差不多的數據:“10-11世紀江南水利工程非技術勞力的日工資標準大約是150文加上3宋升米,而16世紀江南同樣的報酬大約是0.03兩白銀,也就是20文銅錢上下”。

單從勞動力名義價格來看,我們發現,明朝工匠的工價比宋朝人至少縮水了500%。不過只比較工薪收入,不足以說明任何問題,我們還需要來考察明人的生活成本。

前面我們說過,一名成年人每日的口糧大概需要1.5宋升。不過明朝人使用的量器比宋人的略大,日食一升即可,明人自己也說,“其實,每兵日食不過一升。”還是按一家五口、三大二小計算,小兒食量減半,一家人一日口糧大約要4升米。那么從明代市場上購買4升大米需要掏多少文錢呢?明代物價遠低于宋代,據彭信威《中國貨幣史》的統計,明朝中前期,一石米的價格維持在0.3~0.6兩銀上下,折算成銅錢,大致是210~420文;晚明時,米價才漲至一石1000文上下。我們現在按每石米350文錢計算,購買4升米即需要14文錢。

此外還有副食的成本,一位晚明學者說,“舊例,日止食米一升五合,鹽菜二分。”這個“鹽菜二分”便是當時一名成年人每日的副食開支。我們假定0.02兩銀的鹽菜足夠一家五口食用,即每日副食支出為14文錢。加上口糧的支出,每日的基本生活成本約為28文,已經超過21文的平均日收入。

換句話說,一名日收入只有20余文錢的明代平民,即使不計入衣物與租房的開支,只計全家人的口糧與副食的基本消費,就已入不敷出,很難支撐一個五口之家的開銷。我們這個結論,也符合明朝人自己的觀察。成化十六年(1480),大興縣有一位平民上書陳說民間苦情:“一家有人五七口者,或賣菜、或挑腳為生,自朝日暮,覓錢不過三二十文,買柴糴米,一家人口為能度日,以此賊盜日生,推其所由,緣于饑寒切軀所至。”萬歷四十七年(1619),徐光啟奏:“都下貧民傭工,一日得錢二十四五文,僅足給食,三冬之月,衣不蔽體”。

如此看來,以打工為生的宋代下層平民,其生活條件與生活水平相對而言要優于明朝的同行。進而言之,我們認為,相較之下,宋朝是一個“高收入+高消費”的社會,而明朝則是一個“低收入+低消費”的社會。

劉光臨先生曾比較過宋明清時期人均生活水平及賦稅負擔的長期變動趨勢,他發現:“宋代是高物價、高工資、高生活水平,同時人均賦稅負擔也是最高的。明代從1380年直到1500年則是經歷了低工資、低物價和實際工資下降的經濟衰退,同時明初的人均賦稅負擔又和宋代十一世紀基本持平,所以生活狀況應該是困難的。但是以上的比較是從近一千年里僅選取了五六個年份,其代表性究竟如何,尚屬可議”。現在我們對宋明工薪水平的觀察與比較,也許可以為劉先生的結論提供一點佐證。

但我們的觀察不應止步于此。面對兩組數據,一組數據是:家庭日收入100~230文、日基本開支100文;一組數據是:家庭日收入21文、日基本開支28文。我們會感到驚詫,從宋代到明代,中間相隔不過100年左右的時間,但不管是物價,還是勞動力價格,都發生了驚人的縮水,而且,如此低水平的物價與勞動力價格,在明代差不多持續了200年。這是怎么一回事?

恐怕很難簡單地用改朝換代與戰亂破壞來解釋。明清易代之際,也是長年戰火燃燒,但勞動力平均價格卻不曾出現長時段的大起大伏,晚清馮桂芬說:“年來(咸豐初年以來),百物騰貴,……即如工匠一節,國初(清初)每工只銀二三分,今(晚清)增三四倍。”可見清初的勞動力價格與明代相仿佛。

從宋代到明代,之所以發生了大規模、長時間的嚴重通縮,我們相信重要的原因在于,朱元璋建立的財稅制度、經濟體系、明中前期的市場規模、貨幣流量、商業化與市場化程度,都跟宋朝的大相徑庭。

一些研究明代經濟史的學者已經指出:“明王朝建國前后,出身貧農的開國君主朱元璋施行了許多發展農業經濟和限制商品經濟的措施。他欲圖構建一個定額化、以實物經濟和勞役為主的經濟體制,學界有人干脆稱之為‘洪武型經濟體制’。這種經濟體制對于市場經濟的擴展是不利的,具體的表現而言便是商品價格和勞務工資的極端低廉,以及商品貿易的低度發展”。“明代經濟格局受朱元璋立國規模的影響至深,1500年以前的明代財政體系亦被稱之為洪武型體系,其特色是反市場的勞役和實物交換制度。貨幣交換雖還存在,但始終備受打壓而完全不顯著”。

朱元璋似乎下定決心要將他治下的中國改造成為一個封閉而寧靜的巨型農村,農民呆在土地上,日出而作,日落而息,“農業者不出一里之間,朝出暮入,作息之道互知焉”;鄉間不得有游手閑人,“其有不事生業而游惰者,及舍匿他境游民者,皆遷之遠方”;人們也不得擅自離開戶籍所在地,“凡軍民人等往來,但出百里者,即驗文引。凡軍民無文引,……必須擒拿送官”;鄉里最好不要有誘人作樂的酒店,“鄉社村保中無酒肆”,“夜無群飲,村無宵行,凡飲會口語細故,輒流戍”;首都南京雖然在朱元璋的指示下興建了十五間酒樓,以點綴太平盛世,“但不設官醞以收榷課”,朝廷對于酒稅漠不關心、滿不在乎。

事實上,朱元璋似乎也不需要發達的工商業與貨幣化市場,有官員上書請求設立官營煉鐵工場,朱元璋稱“今各冶鐵數尚多,軍需不乏,而民生業已定,若復設此,必重擾之,是又欲驅萬五千家于鐵冶之中也”,將上書人杖責,流放海島;明政府也常年不鑄幣,整個明朝近300年的鑄幣總量,居然不及宋神宗元豐年間一年所鑄的貨幣量;明代前期,全國有接近一半的地區成為“不行錢之地”,即不使用法定貨幣的區域,民間交易只好采用實物貨幣,“云南專用海貝,四川貴州用茴香花銀及鹽布,江西湖廣用米谷銀布,山西陜西間用皮毛,自來錢法不通”;政府與財政都控制在最小規模,以實物稅與全民勞役方式維持政府的簡單運轉,連衙門辦公的“文具紙張,甚至桌椅板凳、公廨之修理,也是同樣零星雜碎的向村民征取”。

在這樣的“洪武型體系”之下,我們很難想象社會經濟能夠獲得正常發展。所謂的“晚明資本主義萌芽”,只有在突破了“洪武型體系”的束縛之后才可能出現。但終明一代,勞動力價格一直徘徊在“日薪三分銀”的水平線上下,即使在晚明,勞動力價格也未見明顯上升。從這個角度來看,晚明商品經濟的發展水平也許被今人高估了。

倒是晚清自洋務運動之后,從經濟生活的表現來看,跟宋代高度相似:國家致力于發展工商業,政府機構中成立眾多經濟部門,大批官辦企業興起,口岸對外開放,商品經濟快速發展,大量人口流入城市,政府通過征收工商稅、發行公債快速擴張財政,積極發行貨幣并試圖控制鑄幣權,工商稅比重開始超過農業稅,物價與勞動力價格也庶幾追上宋代的水平(馮桂芬的觀察可作為旁證:“國初每工只銀二三分,今增三四倍”),社會出現“高收入+高消費”的趨勢。

歷史學者將晚清時期出現的這種歷史性嬗變視為是近代化的表現,但我們如果拉寬歷史觀察的視界,便會發現,這樣的近代化轉型早在宋代就開始啟動了。只不過在宋后的元明清時期歷史又發生了逆轉。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|